2000년대 중반 유행했던 웹2.0은 참여와 공유, 개방을 3대 가치로 내세웠다. 일방적인 정보 전달 통로였던 웹이 양방향 소통 공간으로 진화했다는 게 웹2.0 담론의 기본 전제였다.

이 논리에 가장 잘 들어맞는 기업이 구글이었다. 일방향 방식을 고집했던 닷컴 기업들이 대거 몰락한 가운데 이용자 참여에 바탕을 둔 구글을 비롯한 몇몇 기업만 승승장구했다.

게다가 구글은 시작 화면에 광고 하나 배치하지 않으면서 ‘젊고 혁신적인 기업’의 대표 주자로 꼽혔다. 많은 사람들이 개방적인 구글의 젊은 문화를 찬양했다.

그랬던 구글이 지금은 인터넷 생태계를 위협하는 ‘악의 축’으로 전락했다. 검색부터 쇼핑, 모바일 운영체제(OS)에 이르기까지 무차별 확장을 꾀한 결과다.

최근 고개를 든 웹3 담론에는 ‘구글(같은 빅테크들)이 지배하는 인터넷’을 개혁해야 한다는 문제 의식도 강하게 담겨 있다.

‘공공의 적’인 구글은 여기저기서 많은 소송에 휘말렸다. 세계에서 반독점 소송에 가장 많이 휘말린 기업이라고 해도 과언이 아닐 정도다.

■ EU, 비교쇼핑-안드로이드 독점 등 세 차례 제재

구글은 유럽연합(EU)에선 이미 여러 차례 제재를 받았다. 유럽연합집행위원회(EC)가 2017년 비교 쇼핑 서비스 때문에 27억3천만 달러 벌금을 부과받은 것이 시작이었다. 쇼핑 검색 때 자사 서비스를 우선 노출하는 관행(self-preferencing)이 문제가 됐다.

이듬해인 2018년에는 스마트폰 운영체제 독점 때문에 제재를 받았다. 스마트폰 제조업체들이 안드로이드를 사용하는 대가로 구글 앱을 의무 표출하도록 한 것이 경쟁 방해 행위에 해당된다는 것이 EC의 판단이었다. 이 때문에 구글은 43억 달러 벌금 폭탄을 맞았다.

2019년엔 검색 시장 독점 문제로 14억9천만 달러 벌금을 부과받았다. 구글 검색을 이용하는 업체들에게 애드센스 사용을 강제한 때문이었다.

EU에 비해 미국은 한 동안 구글 제재에 소극적이었다. 그런데 트럼프 행정부 시절인 2020년부터 분위기가 바뀌기 시작했다. 그 해 텍사스를 비롯한 10개 주 검찰이 온라인 광고 시장에서 불법적으로 독점적 지위를 남용한 혐의로 구글을 제소했다.

미국 법무부도 가만 있지 않았다. 검색 시장 경쟁 방해 혐의로 구글을 제소했다. 이 소송은 오는 9월부터 시작될 예정이다.

하지만 구글은 이런 압박을 잘 피해나갔다. 유럽에서 거액의 벌금을 내긴 했지만, 벌어들이는 돈을 감안하면 크게 부담되는 액수는 아니다. 그건 미국도 마찬가지다. 적당한 수준의 벌금을 내는 선에서 마무리 될 것이란 전망이 지배적이다.

■ 구글 기피 신청으로 손발 묶였던 조나단 칸터, 본격 가세

그런데 미국 법무부가 24일(현지시간) 온라인 광고 시장 독점 혐의로 구글을 제소한 것은 상황이 조금 달라 보인다. 일단 바이든 행정부는 전임 트럼프 행정부에 비해 빅테크의 독점행위 규제에 좀 더 적극적인 행보를 보이고 있다.

게다가 법무부엔 ‘구글의 적’이란 평가를 받은 조나단 칸터 법무부 반독점 국장이 버티고 있다. 칸터 국장은 반독점 소송 전문 변호사로 활동할 당시 옐프, 마이크로소프트(MS)를 대리해 구글과 소송을 진행한 경험이 있다. 누구보다 구글의 전략에 대해 잘 알고 있는 인물이다.

조나단 칸터 국장은 그 동안 구글의 기피신청 때문에 손발이 묶여 있었다. 하지만 최근 월스트리트저널 보도에 따르면 조나단 칸터는 1년 여 간의 불확실한 상태를 마무리하고 구글 반독점 문제에 관여할 수 있게 됐다. 온라인 광고 시장 독점 문제를 다룰 미국 법무부의 칼날이 예전보다 훨씬 날카로울 것으로 예상되는 이유다.

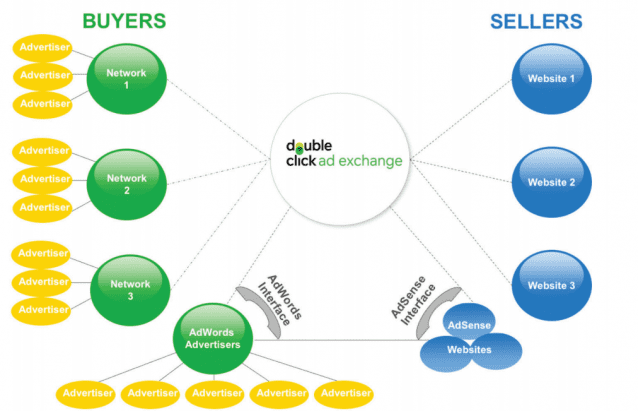

실제로 미국 법무부가 빼든 칼날은 ‘벌금 부과’보다 훨씬 날카롭다. 외신 보도를 종합해보면, 법무부는 이번 소송을 통해 구글 분할까지 거론하고 있다. 구체적으로 애드 서버, 더블클릭, 애드 익스체인지 등을 포함한 구글 광고 관리 부문을 떼어내야 한다고 요구하고 있다.

그 동안 구글, 아마존, 페이스북 같은 거대 IT 서비스를 상대로 한 반독점 소송에서 가장 힘든 것은 ‘소비자 피해’를 입증하는 것이다. 이 업체들의 서비스가 대부분 공짜로 제공되고 있기 때문이다. 게다가 소비자 입장에선 편리한 측면이 적지 않다.

그러다보니 ‘반독점 힙스터(hipster antitrust)’란 말까지 생겼다. ‘힙스터’란 ‘유행과 인기를 좇는 사람'이란 의미다. 이런 비판을 받는 대표적인 인물이 ‘아마존 저격수’로 유명한 리나 칸 연방거래위원회(FTC) 위원장이다.

■ 광고 판매-구매 부문 독점 문제 삼아…회사 분할까지 요구

그런데 미국 IT 전문매체인 더버지는 온라인 광고 독점을 문제 삼은 이번 소송은 상황이 조금 다를 수도 있다고 지적하고 있다.

가장 중요한 근거는 ‘실질적인 피해’가 존재한다는 점이다. 구글은 애드센스, 애드 익스체인지 같은 기술을 활용해 광고를 배정한다. 특히 애드 익스체인지는 디스플레이 광고와 공간을 웹 또는 앱 전체에서 훨씬 더 효율적이고 쉽게 할당해 주는 역할을 한다. 광고주에겐 최적의 서비스를 제공해주는 셈이다.

그런데 그 대가로 구글은 30% 수수료를 떼어 간다. 이 부분이 광고주들에겐 ‘독점으로 인한 실질적인 피해’에 해당된다는 것이다.

더버지에 따르면 미국 육군을 비롯한 연방 기관들이 구글의 온라인 광고 시장 독점 때문에 1억 달러 이상 추가 지출을 했다고 법무부는 주장하고 있다.

이런 주장에 대해 구글은 자신들이 온라인 광고 시장의 독점적 사업자가 아니라고 맞서고 있다. 실제로 미국 시장조사업체 인사이더 인텔리전스가 최근 발표한 자료에 따르면 지난 해 구글의 미국 온라인 광고시장 점유율은 28.8%였다. 메타(19.6%), 아마존(11.7%) 등과 삼각구도를 형성하고 있는 모양새다.

따라서 단순히 수평적 시장 지배력 만으로는 독점 굴레를 씌우기 쉽지 않을 수도 있다.

하지만 법무부가 문제 삼는 것은 전체 시장 점유율이 아니다. 광고주와 광고 회사들이 사용하는 개별 툴들에 초점을 맞추고 있다. 또 다른 IT 전문매체 아스테크니카에 따르면 법무부는 광고 판매 부문과 구매 쪽으로 나눠서 접근하고 있다.

광고 판매 쪽에선 구글 더블클릭이 90%를 독식하고 있으며, 구매 쪽에선 구글 애드 네트워크가 전체 시장의 80% 가량을 차지하고 있다는 것이 법무부 주장이다. 광고 판매자와 구매자를 연결해주는 구글 애드 익스체인지 역시 시장 점유율이 50%에 이른다.

법무부는 이런 상황이기 때문에 구글 광고 기술 부문을 떼어내야 한다고 주장하고 있다. 그래서 이번 소송이 더 예사롭지 않아 보인다.

관련기사

- 구글 저격수, 마침내 칼 뽑다…'광고독점' 제재 가능할까2023.01.25

- 미 법무부, 구글 반독점 제소…"회사 분할 불가피" 압박2023.01.25

- '구글의 적' 조나단 칸터, 美 상원 인준 받았다2021.11.17

- 美 '반독점 삼각편대' 완성…구글·아마존 떨고 있나2021.07.21

‘구글의 적’ 조나단 칸터가 이끄는 법무부는 온라인 광고 시장에서 구글의 횡포를 차단한다는 목표를 이뤄낼 수 있을까? 그 동안의 과정을 보면 여전히 간단해 보이지는 않는다.

하지만 현재 시장 상황과 그 어느 때보다 강력해 보이는 미국 법무부 공세를 감안하면 제 아무리 구글이라도 이번엔 쉽게 빠져나가기는 힘들 수도 있을 것 같다.