정부의 2G‧3G‧4G 주파수 재할당 대가 산정방식을 놓고 갑론을박이다. 정부는 과거 경매대가를 기준으로 삼아 가치를 매기려고 하고, 통신사들은 2G‧3G‧4G 주파수의 가치가 할당 당시와 비교해 하락한 만큼 이를 반영해야 한다고 주장하기 때문이다. 전문가들은 재할당 대가를 산정하는 기준이 법적으로 명료하지 못해 벌어진 일이라고 입을 모은다. 학계에서 위임입법 위반, 위헌 등의 얘기까지 나온다. 정부가 12월까지 재할당 대가, 이용기간, 기술방식 등 세부 정책방안을 마련한다는 방침이어서 이때까지 얼마나 의견차를 좁힐지 주목된다. 산정방식에 따라 수 천 억원의 차이가 발생하기 때문에 정부와 통신사 간의 논리 대결은 막판까지 이어질 전망이다.[편집자주]

주파수 재할당을 앞두고 통신사업자의 우려가 깊어지는 이유는 현행 전파법상 재할당 대가 산정 기준을 어떻게 해석할 것인지 명확하지 않기 때문이다. 어떤 기준으로 어떻게 산식을 구성할 것인지에 따라 재할당 대가가 최대 3조원으로 늘어날 수 있다는 우려다.

재할당 대가가 ‘적정한’ 수준으로 책정돼야 한다는 점에는 이견이 없다. 그러나 어느 정도가 적정한 대가인지를 두고는 의견이 엇갈린다. 이 가운데 재할당 주파수의 경제적 가치를 분석해 적정대가를 찾기 위한 연구 결과가 나와 주목받고 있다.

신민수 한양대 교수는 분석적 방법을 활용한 연구를 통해 적정한 재할당 대가로 최소 4천768억원에서 최대 2조475억원을 제시했다. 정부가 내년이나 내후년 주파수를 추가로 공급할 경우 적정 재할당 대가가 최소 6천억원에서 최대 1조4천840억 조정될 수 있다는 분석이다.

신 교수는 적정한 재할당 대가를 연구하기 위해 우리나라와 다른 나라의 전파자원 가치를 비교하는 ‘벤치마킹 분석’과 이동통신 산업의 영업이익률을 타 산업의 영업이익률과 비교해 주파수의 대가를 가늠하는 ‘수익 분석’을 활용했다.

신민수 교수는 “정부가 주파수를 최초로 할당하던 시점의 경제적 가치와 현재 재할당이 예정된 주파수의 가치는 서로 다를 수밖에 없다”며 “특히 5G로 진화하면서 기존 주파수의 가치도 변동적인 만큼, 외국과 비교하는 벤치마킹 모델과 시장 가치를 판단하는 수익분석 모델이 적합하다”고 연구의 배경을 설명했다.

■ 벤치마킹 분석 했더니…재할당 대가 최대 1조5천억원

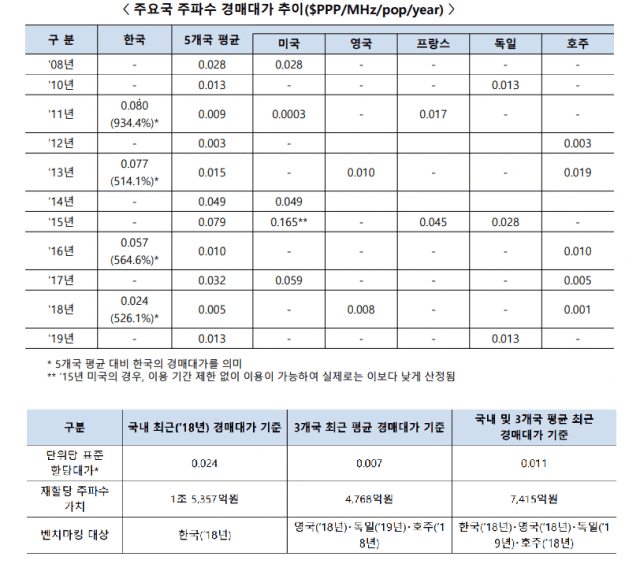

'벤치마킹 분석'은 해외 주요국의 주파수 경매 대가를 분석해 현시점에 가장 적당한 주파수의 가치를 산정하는 방식이다. 시간의 흐름에 따라 변화하는 주파수의 가격을 분석하는데 용이하다.

MHz 당 주파수의 가치를 산정하기 위해서는 국가별로 상이한 인구와 할당 대역폭, 이용기간을 표준화하는 작업을 선행했다. 신 교수는 우리나라 외 미국·영국·프랑스·독일·호주 등을 대상으로 선정했다.

2018년 국내 경매 대가를 기준으로 산정한 재할당 주파수의 가치는 1조5천357억원으로 나타났다. 우리나라를 제외한 영국 독일 호주 3국의 경매 대가를 기준으로 산정한 가치는 4천768억원으로 분석됐다. 우리나라와 3개국의 평균 단위당 할당 대가를 기준으로 할 경우 재할당 주파수의 가치는 7천415억원이다.

신 교수는 “우리나라의 단위당 표준 할당대가 수준은 다른 나라에 비해 유의미하게 높은 수준”이라며 “벤치마킹 법을 활용할 경우 이번 재할당 주파수의 최대 가치는 1조5천735억원이라고 볼 수 있다”고 설명했다.

■ 수익분석 했더니…주파수 적정 가치는 1조4천억원

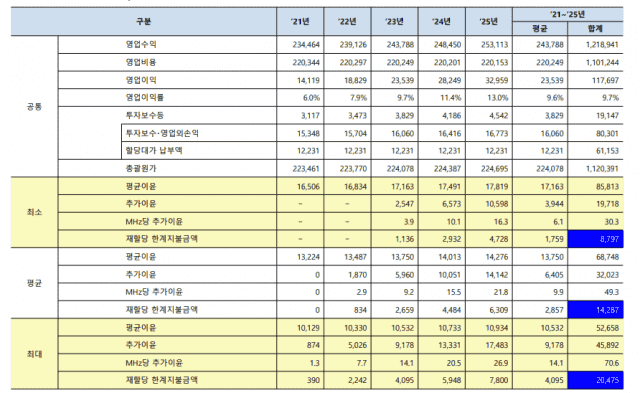

주파수를 이용하면서 획득할 수 있는 이익률을 분석해 주파수의 적정 가치를 도출하는 ‘수익비용’ 분석을 활용한 결과, 재할당 주파수의 가치는 약 1조4천287억원으로 분석됐다.

수익 비용 분석은 주파수를 활용한 이동통신 사업자의 영업수익에서 원가와 타산업의 평균 이윤을 차감한 금액을 주파수 이용에 따른 ‘추가 이윤’으로 보는 방법이다. 추가이윤을 전체 주파수 대역폭으로 나눠 MHz 당 이윤을 구하고, 이를 토대로 재할당 주파수에 대한 ‘한계지불금액’을 계산한다.

분석 결과, 국내 이통 3사의 영업이익률은 2016년 16.9%를 정점으로 2017년 16.5% 2018년 14.3% 2018년 14.3%로 점차 낮아지고 있는 것으로 나타났다.

특히 지난해는 2.1%로 급감했다. 그러나 같은 시기 타 산업의 영업이익률은 이동통신 산업에 비해 더 낮았다. 2018년 전 산업의 영업이익률은 5.64%다. 서비스업은 4.32%, 정보통신업은 7.04% 수준이다.

이를 통해 산출된 재할당 주파수의 이용 기간 동안 한계지불금액은 최소 9천897억원, 최대 금액은 2조475억원으로 나타났다. 평균은 1조4천287억원이다.

정부가 2022년 혹은 2023년 주파수 추가 공급을 염두에 두고 있다는 점을 감안하면, 재할당 주파수에 대한 한계지불금액은 더욱 하락할 것으로 추정됐다. 2022년 주파수가 추가 공급될 경우 한계지불금액은 최소 6019억원에서 최대 1조4천840억원, 평균 1조39억원으로 분석된다.

■ "문제는 깜깜이식 재할당 대가 산정"

업계가 주파수의 가치를 측정한 이번 연구에 주목하는 이유는 그동안 정부의 주파수 대가 산정 과정 및 절차가 투명하지 않았다는 점이 꼽힌다. 더욱이 재할당의 경우 대가 산정과 관련한 법령이 명확하지 않다는 점을 떠올릴 때, 주파수의 가치를 분석한 연구가 의미를 갖는다는 설명이다.

업계의 우려를 덜기 위해 정부가 투명하게 절차와 산식을 공개하고, 필요할 경우 사업자 및 학계와 생각을 공유할 필요가 있다는 지적도 나온다.

김용희 숭실대학교 교수는 “주파수 대가는 이해관계자가 결정된 이후, 연쇄 효과가 발생하기 때문에 업계의 다양한 의견을 수렴할 필요가 있다”며 “정부는 주파수 관련한 정책에 대해 연구를 공개하는 등 보다 투명하게 진행해야 한다”고 말했다.

관련기사

- "수년 전 경매가로 주파수 재할당?…정부, 재량권 일탈”2020.09.17

- 이통사, 3G·LTE 주파수 재할당 '일부 포기’도 고민2020.08.03

- 주파수 재할당 가격 산정 눈치싸움 본격화2020.07.19

- 과기정통부, 3G·LTE 용 주파수 재할당한다2020.06.28

연구를 진행한 신 교수는 정부가 주파수 할당 대가 산정의 기본 원칙을 세울 필요가 있다고 강조했다. 기술이 발전하면서 주파수 이용 효율성이 증가하고, 공급되는 주파수가 늘면서 단위당 주파수 가격은 하락하고 있지만, 이를 반영하지 않는다면 사업자가 지나치게 높은 대가를 부담하게 될 우려가 있다는 뜻이다.

신민수 교수는 “재할당 주파수에 과거 경매 당시 매출액을 동일하게 고려하는 것은 주파수 가치를 과대하게 추정할 오류가 있다”며 “디지털 뉴딜을 지원하기 위해 5G 인프라 대규모 투자가 필요한 만큼, 높은 수준의 재할당 대가를 부가하는 것은 지양돼야 한다”고 말했다.