지금으로부터 정확하게 5년 전이었다. 미국의 대표적인 조사기관인 퓨리서치센터가 깜짝 놀랄 보고서를 발표했다. 디지털 뉴스 독자는 대부분 뜨내기란 조사 결과였다.

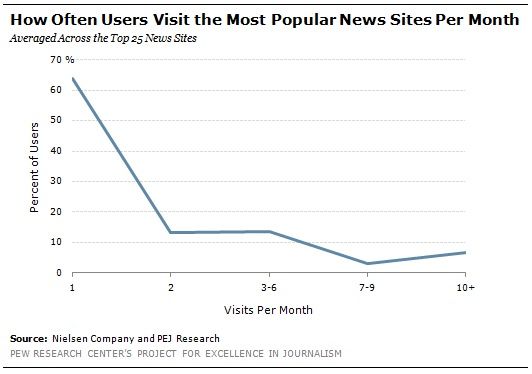

뉴스 사이트 트래픽의 77%는 한 달에 한 두 번 방문하는 사람들로부터 나온다는 게 핵심 내용이었다. 반면 한 달에 10번 이상 특정 사이트를 방문하는 독자들의 트래픽은 7%에 불과했다.

당시 연구의 조사 대상은 뉴욕타임스, 월스트리트, CNN 같은 미국의 내로라하는 뉴스 사이트 25개였다. 브랜드 인지도 면에서 둘째 가라면 서러워할 정도로 평판을 쌓은 매체들이었다. 그런 점 때문에 당시 조사 결과는 굉장히 많은 관심을 끌었다. 심지어 보고서 작성자들조차 “충격적인 결과”라고 평가할 정도였다. (☞ 퓨리서치센터 보고서 바로 가기 )

■ 입소문이 지배하는 뉴스 시장, 예외적 현상일까

퓨리서치의 ‘충격적인’ 조사 결과가 나온 지 5년이 흘렀다. 그 사이 디지털 뉴스 소비 풍속도는 또 달라졌다. 이젠 주된 소비 플랫폼이 PC에서 모바일로 바뀌었다. 뉴욕타임스를 비롯한 주요 매체들은 어느 새 ‘디지털 퍼스트’란 말 대신 모바일 퍼스트를 부르짖고 있다.

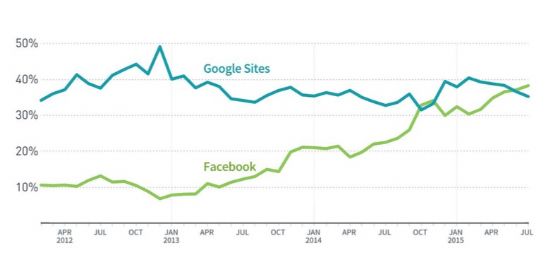

지난 해 11월엔 또 다른 조사 결과가 발표됐다. 페이스북을 통한 뉴스 소비가 구글을 앞질렀다는 얘기였다. 뉴스 소비 역시 ‘입소문’과 주변 사람의 추천이 중요한 포인트란 의미로 해석해도 크게 그르지 않은 결과였다.

이런 변화가 언론사, 더 나아가 뉴스 시장에 던지는 메시지는 뭘까? 소셜 미디어 시대에 툭 튀어나온 예외적인 현상일까? 아니면 이제 뉴스 시장도 조직의 시대에서 개인의 시대로 바뀌는 걸까?

첫 번째 질문부터 한번 살펴보자. 뉴스의 역사에 대한 여러 연구들에 따르면 매스미디어가 모든 여론을 주도하던 시대가 오히려 예외적이었다.

미첼 스티븐스의 ‘뉴스의 역사’나 위르겐 하버마스의 ‘공론장의 구조변동’ 같은 뛰어난 저술들에 따르면 초기 뉴스 시장을 관통한 키워드는 ‘입소문’과 ‘대화’ 그리고 뉴스를 매개로 한 토론이었다. 그런 측면에서 최근의 뉴스 소비 방식 변화는 ‘오래된 미래’가 우리 곁에 온 것으로 해석해도 크게 그르지 않을 것 같다.

그렇다면 자연스럽게 두 번째 질문으로 넘어가게 된다. 과연 뉴스 시장에도 개인의 시대가 온 것일까?

■ 이제 뉴스 시장에도 개인의 시대가 온 걸까

이 질문에 대해선 딱 부러진 대답을 내놓긴 쉽지 않다. 원론과 현실은 다르기 때문이다. 그럼에도 불구하고 ‘패키지의 해체’란 현실까지 부인하긴 힘들 것 같다.

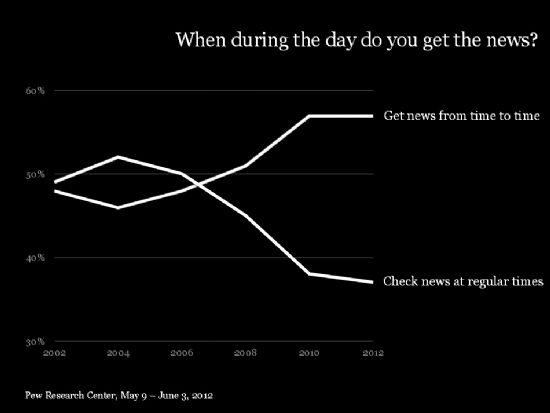

뉴욕타임스 혁신보고서가 관심을 끌 무렵 미국의 경제 전문 사이트 쿼츠는 흥미로운 차트를 하나 소개했다. ‘하루 중 언제 뉴스를 접하는가’란 차트였다. 이 차트를 토대로 쿼츠 기자는 ‘풀 미디어가 점차 푸시 미디어로 대체되고 있다’고 평가했다. (☞ 쿼츠 기사 바로 가기 )

그런데 저 차트에서 더 흥미로운 지점은 다른 곳에 있다. 일정한 시간에 뉴스를 보는 비율과 수시로 뉴스 보는 비율이 역전된 시기가 2007년이란 점이다. 잘 아는 것처럼 2007년은 아이폰 출시와 함께 스마트폰 혁명이 탄력이 붙은 해이다. (물론 이런 진술은 과잉해석에 빠질 위험이 있다. 이미 그 이전부터 그런 추세가 보이고 있기 때문이다.)

정리해보자. 독자들은 특정 뉴스 사이트를 더 이상 고정적으로 방문하지 않는다. 거의 80%에 달하는 독자들은 ‘뜨내기 고객’이다.

게다가 이젠 독자들이 뉴스를 일정한 시간에 보지도 않는다. 여기서 질문을 한번 던져보자. 일정한 시간에 뉴스를 보는 건 어떤 의미일까? 아마도 아침, 저녁, 저녁 같은 특정 시간에 뉴스를 접했을 것이다. 그건 또 어떤 의미일까? 뉴스 유통의 주도권을 언론사가 갖고 있었다는 추론을 해 볼 수 있다.

이런 비유는 어딸까? 식빵이 갖 구워져 나오는 시간에 맞춰서 빵집에 빵을 사러가는 고객과 같은 소비 방식. 언론사에서 새 상품을 보내주는 시간에 주로 뉴스를 소비하는 방식이다.

■ 나는 가수다에서 복면가왕으로?

그런데 이제 독자들은 뉴스를 수시로 소비한다. 더 이상 언론사의 묶음 상품을 기다리지 않고, 그 때 그 때 눈에 띄는 뉴스를 소비한다는 의미다. 주변 사람들의 추천, 혹은 입소문이 중요한 매개체로 작용한다. 그 반대급부로 언론사의 ‘의제 설정(agenda setting)’ 파워는 현저하게 줄어든다. 편집된 지면을 잘 보지 않기 때문이다.

여기서 또 다시 비유를 해보자.

모 방송사에서 인기를 끌던 ‘오디션 프로그램’을 한번 떠올려보자. 한 때 인기를 끌다가 지금은 폐지된 ‘나는 가수다’와 아직도 방송되고 있는 ‘복면가왕’이다.

지나친 단순화란 비판을 무릅쓰고 한번 비유해보자. 독자들이 규칙적으로 뉴스를 소비하던 시대, 다시 말해 브랜드 이미지가 꽤 중요하게 작용하던 시절엔 기자들은 ’나는 가수다’와 비슷한 경쟁을 했다. 브랜드 후광 효과가 어느 정도 작용하던 방식이었다.

그런데 어느 순간부터인가 뉴스 시장에서 브랜드의 영향력이 약해지기 시작했다. 독자들은 더 이상 ‘XX신문’이란 묶음 상품에 관심을 갖지 않기 때문이다. 이젠 개별 기사 단위 소비가 주류로 떠올랐기 때문이다. 그게 저 차트가 뉴스 시장에 던지는 메시지다.

이제 기자들은 ‘복면가왕’ 무대에 선 가수와 비슷한 경쟁 상황을 맞고 있다. 현실 속 ‘복면가왕’에선 가수가 비전문가들에게 패배하는 일은 일어나지 않았다. 하지만 뉴스 시장에선 얘기가 조금 다르다. 기자들이 뉴스 보도 비전문가들에게 패배하는 일이 자주 발생할 것이다. 물론 그 비전문가들은 지식의 깊이 면에선 이미 기자들의 수준을 훨씬 앞지른 인물이다.

이런 상황을 맞아 언론사는 어떻게 변신해야 할까?

지금 당장은 쉽지 않겠지만, 난 언론사도 로펌이나 MCN 같은 구조로 가야할 수도 있다고 생각하는 편이다. 버티컬 영역에서 전문성을 발휘하는 개인들이 모인 조직. 조직의 논리보다는 개인의 전문성에 좀 더 무게가 실리는 조직. 그게 미래 언론사 모델이 될 수도 있다는 생각이다.

■ 기자들도 이젠 전달자에서 전문가로?

많이 에둘러 돌아왔다. 지디넷코리아가 지난 20일 창간 16주년을 맞았다. 당연히 이런 저런 고민이 적지 않다. 척박한 언론 환경과 꽁꽁 얼어붙은 경기 때문에 거대 담론을 펼치는 게 만만치 않다.

지금 우리가 맞닥뜨리고 있는 상황은 ‘유통 격변기’ 재래 시장과 비슷한 모양새이기 때문이다. 게다가 이젠 ‘고정 손님’이란 개념도 서서히 기억 속으로 사라져 가고 있다.

거창한 혁신은 쉽지 않다. 하지만 조그만 변신, 당장 할 수 있는 실천거리는 꽤 있다. ‘조직 속에 안주하는 개인’에서 ‘조직을 뛰어넘는 개인 브랜드’ 쪽으로 무게 중심을 옮겨보려는 시도도 그 중 하나일 것이다.

물론 지금 당장은 조금 서툴 수도 있다. 제너럴리스트(generalist) 역할에 익숙했던 기자들이 하루 아침에 전문가 노릇을 할 순 없기 때문이다.

관련기사

- "백화점? 구경하고 피팅하러 가는 데죠"2016.05.23

- VR 저널리즘, 뉴스의 오래된 미래다2016.05.23

- 저널리즘도 '앱스토어'…"이젠 낱개로 판다"2016.05.23

- 가상현실(VR), 저널리즘 구세주 될까2016.05.23

하지만 수 년 동안 취재 현장에서 갈고 닦은 지식과 노하우를 결합하면 그리 어려운 과제만은 아닐 것이다. '안희정의 쇼핑愛세이’를 신호탄으로 하나씩 모습을 드러낼 지디넷 기자들의 개인 코너는 그런 고민에서 출발한 시도다.

독자들이 변해버린 시대를 한탄만 하고 있을 순 없다. 그 변화에 맞춰 우리들도 함께 변신해야 한다. 그 변신의 신호탄으로 쏘아올리게 될 수많은 글들에 독자 여러분도 많은 성원을 보내주시길 간절히 소망해본다.