“챗GPT를 조수로 활용했다. 600년 된 팽나무, 시대 배경, 구성 방법 등 대여섯 가지 요소를 입력해 놓고 인공지능(AI)과 대화를 나눴다.”

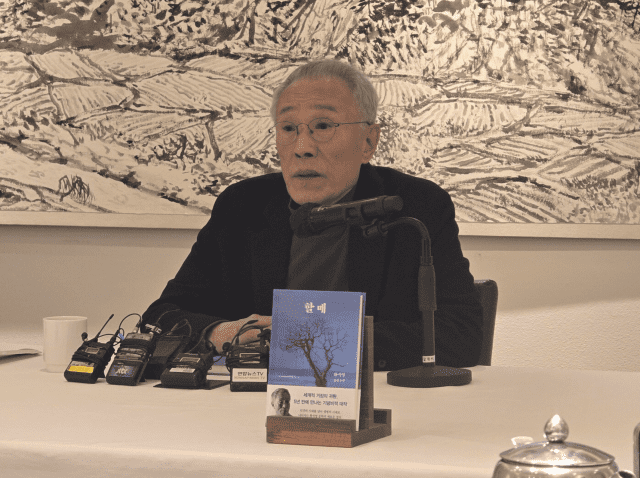

최근 신작 ‘할매’를 출간한 소설가 황석영 씨가 챗GPT를 활용해 소설을 썼다고 밝혀 화제가 되고 있다. 황 작가는 이혜성 아나운서가 운영하는 유튜브 채널에 출연해 인물 설정과 이야기 흐름을 정리하는 데 AI의 도움을 받았다고 털어놨다.

황석영 작가가 챗GPT 활용에 대해 언급한 건 이번이 처음은 아니다. 2년 전인 2024년 8월 ‘손석희의 질문들’에 출연해서도 이렇게 말했다.

"(챗GPT를 써보니까) 박사 학위 10명 정도를 두고 일하는 것 같다. 장길산을 쓸 때 저런 놈(?)이 있었으면 날고 기었겠다.”

황석영이 던진 질문, 이젠 저널리즘이 답할 차례

황석영 소설가의 고백이 흥미로운 건 “문학에도 AI가 들어왔다”는 선언 때문이 아니다. 80대 노작가가 AI를 대하는 태도가 더 눈길을 끌었다.

소설가 황석영은 챗GPT를 작가 역할을 대신하는 존재로 쓰지 않았다. 아이디어를 정리하고 사고를 확장하는 도구로 활용했다. 굳이 비유하자면, 매우 유능한 보조원으로 사용했다. 문장의 최종 책임과 정서는 끝까지 자신이 쥐고 갔다.

황석영의 ‘챗GPT 활용 방식’이 던진 질문은 자연스럽게 저널리즘으로 확장된다. 이를테면, 이런 질문들이다.

“기자와 칼럼니스트에게 챗GPT는 어디까지 허용되는 도구일까. AI의 도움을 받았다면, 그 사실을 반드시 밝혀야 할까.”

이미 많은 기자들이 AI를 쓰고 있다. 기획 기사나 칼럼의 논리 구조를 잡거나, 복잡한 이슈의 배경을 빠르게 훑을 때 유용하다. 인터뷰 질문을 다각도로 뽑아내거나, 반대 논리를 점검하는 데도 쓸 만하다. 황석영의 표현대로 '밑그림'으로 쓴다.

문제는 그 다음이다. AI는 활용 대상이란 점을 명심해야 한다. 완성품을 던져주는 '자판기' 같은 존재가 아니다.

AI를 활용할 때는 이런 경계선을 지키는 것이 중요하다. 이를 위해선 황석영 작가가 그랬던 것처럼, 글쓰는 사람이 주도권을 갖고 있어야 한다. 그 대목이 표절(혹은 도용)과 활용이 갈리는 지점이다.

저널리즘 영역에선 더 중요한 부분이 있다. 사실확인과 검증 작업이다. 이 영역으로 들어가는 순간, AI에 의존하는 것은 위험하다. 챗GPT는 그럴듯한 문장으로 틀린 정보를 말하는 경우가 적지 않다. 존재하지 않는 출처나 발언을 만들어내는 것도 다반사다.

문제는 이런 오류가 꽤 그럴듯 하다는 점이다. 한 번 더 확인하지 않으면 큰 낭패를 당할 가능성이 적지 않다.

AI의 작동방식을 조금만 알면, 왜 이런 문제가 생기는지 쉽게 이해할 수 있다. 챗GPT 같은 AI는 '아는 것'과 '모르는 것'의 경계가 명확하지 않다. 확률상 가장 가까운 답을 제시하기 때문이다. 그래서 사실 확인과 검증이 더 중요하다.

만약 그런 작업을 게을리해서 오보를 냈다면, 누가 책임져야 할까. 당연히 기자 책임이다. “AI가 그렇게 말했다”는 변명은 면책 사유가 되지 않는다. AI를 썼는지 여부와 관계없이, 기사에 실린 모든 문장에는 기자의 이름이 붙는다.

관점과 문체 역시 고민해볼 문제다. 기자의 글은 단순한 정보 나열이 아니다. 취재 경험과 문제의식이 축적된 결과물이다. 이런 부분을 AI에 과도하게 의존하게 되면 기사들이 서로 닮아갈 우려도 있다. 무난하고 매끈하지만, 날이 서지 않은 문장의 향연이 될 수도 있다는 의미다. 저널리즘의 가장 큰 자산인 ‘기자의 시선’이 희석되는 순간이다.

이 부분에서 황석영의 ‘챗GPT 활용방식’이 주는 의미가 적지 않다. 그는 AI를 ‘대필자’가 아니라 ‘사고 촉매 보조도구’로 썼다. 질문을 던지는 데 활용했지만, 답을 그대로 받아들이지는 않았다. 창작 주체가 누구인지에 대한 선을 명확히 그어둔 것이다.

챗GPT는 취재 노트가 될 순 있어도, 기자 대체는 안될 말

저널리즘도 마찬가지다. 챗GPT는 취재 노트가 될 수는 있어도, 곧바로 기사 쓰는 기자로 대접해서는 안 된다. AI 활용을 숨길 필요는 없지만, 그 자체가 신뢰의 대체물이 될 수도 없다.

독자가 믿고 기대하는 것은 AI의 정교한 알고리즘이 아니다. 그 알고리즘을 어떻게 쓰고 어디서 멈췄는지에 대한 기자의 판단이다. 그 판단과 주도권을 놓지 않을 때 AI (활용) 저널리즘이 의미를 갖는다.

관련기사

- 빗썸 사태 AI 토론, 몰트북과는 어떻게 달랐나2026.02.09

- 괴테는 모든 것을 말하진 않았다, 그리고 '업계 전문가'도2026.01.24

- 허위조작정보 근절, 징벌적 손해배상이 답일까2025.12.24

- '국정 생중계' 시대, 언론은 어떻게 보도해야 할까2025.12.16

황석영이 챗GPT로 밑그림을 그렸다는 사실이 주는 메시지는 분명하다.

중요한 것은 AI를 쓰느냐 마느냐가 아니다. 어디까지 활용하고, 어디서 멈출 것인가다. 그리고 그 선을 긋는 책임은 여전히 인간 기자에게 있다.