퓰리처상은 미국에서 많은 권위를 인정받고 있는 언론관련 상이다. 미국 콜롬비아대학 저널리즘스쿨의 퓰리처상선정위원회가 주관하고 있는 이 상은 매년 언론 14개 부문, 예술 7개 부문 등 총 21개 부문에서 시상을 하고 있다.

‘언론왕’ 조지프 퓰리처의 이름을 딴 이 상은 기자라면 누구나 한번쯤 받고 싶어하는 상이다.

그런데 올해는 퓰리처상선정위원회는 조금 흥미로운 시도를 했다. 기사 취재, 보도 과정에 생성형 AI를 활용했을 경우엔 반드시 그 사실을 밝히도록 한 것이다. 생성형 AI 역시 중요한 취재, 보도 수단 중 하나로 인정한 셈이다.

기준을 바꾼 결과 꽤 흥미로운 현상이 나타났다.

■ 퓰리처상선정위원회, 올해부터 '생성AI 활용' 사실 밝히도록 요구

미디어전문 사이트인 니먼저널리즘랩에 따르면 퓰리처상 응모작 1천200편 중 45개 작품이 최종 후보에 올랐는데, 그 중 생성형 인공지능(AI)을 활용한 기사가 5건이나 된다. 어떤 보도물이 최종 후보작에 이름을 올렸는지는 공개되지 않았다. 후보작은 오는 5월8일 수상작 발표 때 함께 공개될 예정이다.

그 때가 되면 미국의 대표적인 보도물들은 생성형 AI를 어떤 방식으로 활용했는지 엿볼 수 있을 것 같다.

퓰리처상선정위원회는 지난 해부터 생성형 AI에 대한 논의를 시작했다. 니먼랩에 따르면 선정위원들은 처음엔 “와우, 악마가 다가오고 있다”는 반응을 보였다. 하지만 이들은 곧바로 AI의 위험 요소 뿐 아니라 가능성과 기회에 대해서도 탐구할 필요가 있다는 쪽으로 의견이 모아졌다.

그 결과 올해부터는 퓰리처상 출품작에 ‘생성형 AI를 활용한 보도물은 반드시 그 사실을 밝히라’는 조건을 부여하게 됐다.

퓰리처상선정위원회의 이런 행보는 언뜻 보기엔 ‘별 것 아닌 것’처럼 받아들여질 수도 있다. 학계를 비롯한 많은 전문가 집단들도 비슷한 행보를 보이고 있기 때문이다.

하지만 발품 팔면서 취재한 결과물을 높이 평가하는 언론 전통을 감안하면 예사롭게 볼 일은 아니다.

■ 발품 취재와 생성형 AI 활용은 배타적 관계 아냐

영어에 ‘shoe leather reporting’이란 말이 있다. ‘발품 팔아 취재하는 것’을 의미하는 말이다. ‘발품 취재’는 저널리즘에서 가장 소중한 덕목으로 꼽힌다.

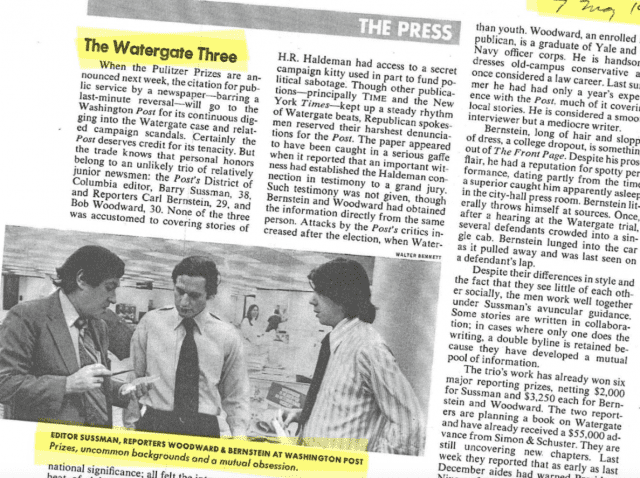

저널리즘 역사를 장식한 수많은 특종들은 ‘발품 취재’를 통해 탄생했다. 탐사보도 모범 사례로 꼽히는 ‘워터게이트 특종’이 대표적이다.

1972년 첫 보도가 나올 때부터 닉슨 대통령이 사임할 때까지 2년 여가 걸렸다. 그 시간 동안 기자들은 사건의 실체적 진실을 포착하기 위해 수 많은 취재원을 만나고, 산더미 같은 관련 자료를 뒤졌다.

여기까지만 이야기하면, 저널리즘은 새로운 기술과는 거리가 먼 ‘전통적 영역’이라고 생각하기 쉽다. 하지만 그렇게 생각한다면, 저널리즘에 대해 크게 오해하는 것이다.

오히려 언론은 ‘신기술과의 대화’를 통해 많은 도약을 해 왔다. 자료 수집과 분석을 좀 더 수월하게 하기 위한 노력부터, 독자들에게 좀 더 실감나게 뉴스를 전달하기 위해 다양한 실험을 해 왔다.

1990년대 후반 몰입형 저널리즘 시도부터, 컴퓨터 활용보도(CAR), 데이터 저널리즘에 이르기까지 혁신 기술을 껴안기 위해 많은 노력을 해 왔다.

요즘 가장 많은 관심을 받고 있는 것은 역시 생성형 인공지능(AI)이다. 챗GPT가 나온 이후 생성형 AI는 언론의 미래를 뒤흔들 무서운 기술이라는 평가를 받고 있다.

■ 생성형 AI 활용작 중 퓰리처상 수상작 나올까

그렇다면 언론은 생성형 AI를 배척해야 하는 걸까? 더 똑똑해진 생성형 AI가 ‘사람 기자’를 대거 쫓아내는 상황이 벌어질까?

이런 질문을 접할 때마다 언론과 생성형 AI는 ‘대립적 관계’라는 오해를 하게 된다. 하지만 생성형 AI 역시 그 동안 언론의 생산성을 높여준 수 많은 기술과 마찬가지로 ‘저널리즘의 벗’이 될 자질이 적지 않다.

물론 생성형 AI 시대를 살아가기 위해선 기자와 언론이 뼈를 깎는 변신을 해야만 한다. 그리고 이런 변신의 중심에는 ‘AI로 쉽게 대체하기 힘든 능력’을 키우는 것이 무엇보다 중요할 것이다. 언론학 교과서에서 강조하는 기자의 기본부터 다시 성찰하는 것도 중요한 첫 걸음이 될 것 같다.

하지만 ‘저널리즘의 기본’을 구현하는 데 생성형 AI 같은 첨단 기술은 큰 힘이 될 수 있다. 퓰리처상 최종 후보작 중 생성형 AI를 활용한 작품이 다섯 건이나 된다는 보도를 접하면서 이런 생각을 좀 더 굳히게 됐다.

물론 퓰리처상은 우리들의 ‘지금 이곳’과는 거리가 멀다. 먼 나라 얘기로 치부할 수도 있다.

관련기사

- 도 넘은 '이강인 기사'와 챗GPT 시대 저널리즘2024.02.20

- 식당의 '원조' 논쟁, 뉴스의 '단독' 자랑2023.09.28

- 챗GPT는 '기사 쓰기'를 얼마나 대체할 수 있을까2023.09.12

- 뉴스 알고리즘은 '정치적 쟁점'이 아니다2023.07.02

하지만 올해는 생성형 AI 때문에 그 어느 때보다 최종 수상작 발표를 기다리게 될 것 같다. 미국을 대표하는 언론 보도물들의 생성형 AI 활용 사례와 방법에 대한 궁금증 때문이다.

저널리즘과 기술의 행복한 만남을 구현한 보도물들 중 한 두 편 정도는 퓰리처상 수상작으로 최종 선정됐으면 좋겠다.