기후 변화로 인한 바다의 수온 상승이 남극의 빙하를 녹이는 과정이 규명됐다. 남극 빙하가 얼마나 빨리 녹을지 예측하는 열쇠가 될 전망이다.

해양수산부와 극지연구소는 여름철 남극 해안가에서 발생하는 소용돌이가 바다 표층의 따뜻한 물을 빙붕 아랫 부분으로 흘려보내는 과정을 발견했다고 6일 밝혔다.

그간 지구온난화로 바다가 따뜻해지면서 남극의 얼음이 녹는다는 사실은 잘 알려져 있었으나, 바다 표면의 따뜻한 물이 어떻게 수백 미터 두께의 빙붕 아래로 흘러들어가는지는 구체적으로 밝혀지지 않았다.

빙붕(ice shelf)은 남극 대륙 위에 놓인 빙하(glaicer)에서 이어져 바다에 떠 있는 200-900m 두께의 거대한 얼음 덩어리다. 빙하가 바다에 빠지는 것을 막는 역할을 한다. 육지에 놓인 빙하가 바다로 들어가면 그 규모만큼 해수면을 끌어올리기 때문에, 빙붕 붕괴는 해수면 변화의 주요 요소이다.

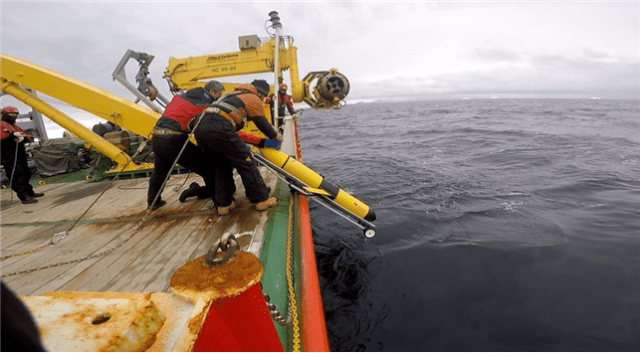

극지연구소 이원상 빙하환경연구본부장 연구팀은 미국과 뉴질랜드 연구진과 함께 쇄빙연구선 아라온호를 타고 남극에 있는 난센 빙붕에 접근, 무인 수중 글라이더를 활용해 육안으로 파악하기 어려운 바닷속을 관측했다.

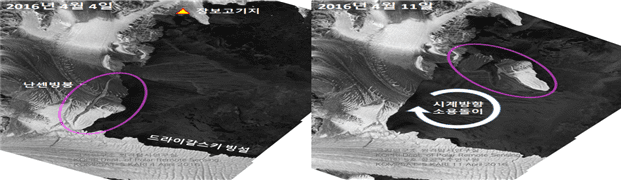

난센 빙붕은 폭 15㎞, 길이 50㎞, 두께 200-300m 크기로, 1999년 위성 관측을 통해 끝 부분에서 균열이 생긴 것이 관측된 바 있다. 2016년엔 빙붕 끝 부분이 완전히 붕괴돼 쪼개져 나가는 모습이 인공위성을 통해 확인됐다.

무인 수중 글라이더는 아라온호가 빙붕 근처에 는 동안 바닷속 넓은 지역을 돌아다니며 센서를 통해 수온, 염도, 산소포화도 등의 정보를 수집했다. 연구진은 무인 수중 글라이더가 관측한 자료를 토대로 바닷물의 방향과 속도 등을 분석, 시계 방향으로 회전하는 직경 10㎞의 소용돌이가 따뜻한 바닷물 표면의 열을 빙붕 하부로 전달하는 과정을 알아냈다.

그간 따뜻한 표층의 바닷물이 빙붕 하부로 전달됐을 것이라는 추정은 있었지만, 그 과정이 관측되거나 규명된 것은 이번이 처음이다.

난센 빙붕 앞 소용돌이는 남반구 여름에만 일시적으로 나타나는 현상으로, 남극 내륙에서 바다로 부는 대륙 활강풍과 해안을 따라 흐르는 연안류, 빙붕 아래에서 빙하가 녹아 뿜어져 나오는 물인 융빙수 등의 요인이 복합적으로 작용해 형성된다.

이 소용돌이가 차가운 중층수를 위로 끌어올리는 동시에 표층의 따뜻한 바닷물을 아래로 끌어내려 빙붕이 녹는 속도를 가속화하는 것으로 나타났다.

이에 따라 소용돌이의 발생을 관측해 빙하가 녹는 속도를 보다 정확히 예측할 수 있게 될 전망이다. 소용돌이가 나타나는 지역에선 빙하가 기존 예상보다 더 빨리 녹을 것으로 예측할 수 있기 때문이다.

이원상 본부장은 "해수면 상승을 정확히 예측하기 힘든 가장 큰 이유는 빙상이 얼마나 빨리, 많이 녹을지 알기 어렵기 때문"이라며 "위성 관측 등을 통해 소용돌이의 발생알 파악하면 얼음이 녹기 시작한다는 사실을 알고, 얼마나 빠릴 녹을지 등을 예측할 수 있다"라고 말했다.

연구팀은 빙하 하부가 해수면보다 낮은 곳에 있어 남극에서도 기후 변화에 가장 취약한 지역인 서남극 스웨이트(Thwaites) 빙하에서도 이러한 소용돌이가 작용할 것으로 보고, 2023년 말부터 현장탐사를 진행할 계획이다. 또 소용돌이가 있는 경우와 없는 경우의 차이 등도 보다 상세히 연구한다.

관련기사

- 쇄빙연구선 아라온호, 북극 연구 항해 나서2022.07.04

- 사진에 담긴 남극의 속살2022.06.17

- 역대급 빙산 ‘A-68’, 바다에 물 1680억 톤 쏟아냈다2022.01.21

- 기후온난화 시대, 열에 잘 견디는 작물 개발에 한걸음 더2022.07.28

이번 연구는 해양수산부 R&D 사업을 통해 수행됐으며, 학술지 '커뮤니케이션스 지구와 환경(Communications Earth&Environment)' 6월호에 게재됐다.

해양수산부 송명달 해양정책실장은 "앞으로 연구 범위를 남극 전역으로 확대해 빙하가 녹는 원인과 속도를 밝히고, 이에 따른 전 지구 해수면 상승 예측 등 관련 연구도 지원해 기후변화에 적극 대응하겠다"라고 말했다.