인류 역사상 최악의 전염병은 14세기 유럽을 강타했던 페스트다. 1347년부터 3년 여 동안 2천만 명의 목숨을 앗아갔다. 당시 유럽 인구(6천만 명) 세 명 중 한 명이 페스트로 희생됐다.

페스트는 인류 역사에도 중요한 변화를 몰고 왔다. 노동력이 격감하면서 봉건제를 더 이상 지탱할 수 없게 된 것. 인류의 재앙이었던 페스트는 근대를 여는 열쇠가 되는 아이러니한 상황이 연출됐다.

전염병이 역사의 흐름을 바꾼 사례는 그 뿐만이 아니다. 남미가 유럽의 지배를 당하게 된 것도 천연두 때문이라는 것은 역사의 정설이다. 유럽인들이 몰고 온 천연두에 감염되면서 잉카가 무기력하게 멸망해버렸다는 것이다.

2년 째 계속되고 있는 코로나19도 우리 삶에 적잖은 변화를 몰고 왔다. 원격 근무와 디지털 트랜스포메이션에 대한 관심이 급증하고, 메타버스가 새로운 키워드로 떠오른 것이 대표적이다.

이런 변화의 물결은 영화 산업의 기본 문법도 바꾸고 있다. 중요한 변화 중 하나는 극장 중심 유통 구조 해체다. 팬데믹 사태로 대형 극장의 영향력이 줄어들면서 넷플릭스, 디즈니 플러스 같은 OTT 서비스 비중이 커지고 있다. 블록버스터 대작들 중에서도 ‘극장과 OTT 동시 개봉’ 사례가 늘고 있다.

이 과정에서 적잖은 분쟁이 발생하고 있다. ‘극장과 OTT 동시 개봉’을 통해 수익을 극대화하려는 대형 영화 배급사들과, 극장 수입에 더 많은 관심이 있는 제작사나 배우가 충돌하는 사례가 속속 등장하고 있다.

■ '박스오피스 수익 극대화 vs OTT 서비스 확대' 정면 충돌

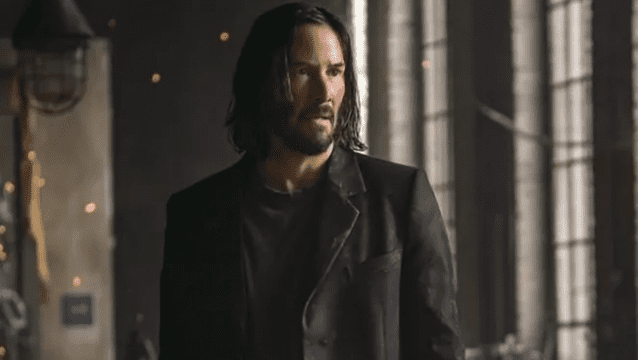

SF 액션 영화 '매트릭스' 시리즈 4편 ‘리저렉션' 배급사인 워너브러더스와 공동 제작사 빌리지 로드쇼 엔터테인먼트 간의 분쟁은 달라진 문법을 보여주는 대표적인 사례다.

빌리지 로드쇼는 워너브러더스가 자사 OTT 서비스 HBO맥스를 키우기 위해 ‘매트릭스: 리저렉션’ 동시 개봉을 결정하는 바람에 큰 손실을 입었다면서 로스엔젤레스 지역법원에 제소했다.

분쟁의 빌미를 제공한 것은 워너브러더스 모회사인 워너미디어다. 워너미디어는 지난 해 모든 영화를 OTT 서비스 HBO맥스와 극장에 동시 개봉하는 전략을 택했다. 수익을 극대화하면서 막 출범한 HBO 맥스 가입자를 늘리기 위한 조치였다.

이 전략의 일환으로 워너브러더스는 2022년으로 잡혀 있던 ‘매트릭스: 리저렉션’ 개봉 일정도 2021년말로 당겼다.

워너브러더스는 지난 해 총 17편의 영화를 극장과 HBO 맥스에서 동시 개봉했다. ‘매트릭스’를 비롯해 ‘듄’ ‘고질라 vs 콩’ ‘모탈 컴뱃’ ‘아서왕’ 등 대작들도 모두 동시 개봉됐다.

그런데 이 영화들 중 미국 박스오피스 흥행 수입이 1억 달러를 넘어간 작품은 ‘둔’과 ‘고질라 vs 콩’ 두 편 뿐이었다.

공동 제작사인 빌리지 로드쇼 입장에선 ‘동시 개봉’ 때문에 흥행 손실을 입었다는 생각을 하지 않을 수 없는 상황이다. 여기에다 '매트릭스: 리저렉션'은 개봉 일정까지 무리하게 앞당기는 바람에 더 큰 손실을 입었다는 게 빌리지 로드쇼 주장이다.

흥행 성적만 놓고 보면 빌리지 로드쇼의 주장도 충분히 설득력이 있다. 지난 해 말 개봉된 ‘매트릭스: 리저렉션’은 미국 박스오피스 흥행수입이 3천720만 달러에 불과했다. ‘매트릭스’ 시리즈에 대한 관심과 연말 흥행시즌에 맞춰 개봉된 점을 감안하면 참패란 평가다.

소니 픽처스가 배급을 맡았던 ‘스파이더맨: 노 웨이 홈’은 미국 박스오피스 수입 7억4천800만 달러를 기록했다. 유나이티드 아티스트 릴리징이 배급한 ‘007 노타임 투다이’ 역시 미국에서만 1억6천만 달러를 벌어들였다.

빌리지 로드쇼 입장에선 "동시 개봉 때문에 흥행을 망쳤다"고 주장할 만한 상황이다.

문제는 제작사와 배급사의 계산법이 다르다는 점이다.

제작사 입장에선 극장 흥행수입을 극대화하는 것이 최우선이다. 그래야만 수익을 극대화할 수 있기 때문이다. 반면 OTT 서비스를 함께 갖고 있는 대형 배급사는 극장 수입 확대만이 능사는 아니다. 오히려 대작을 미끼로 OTT 가입자를 확보하는 것이 장기적으론 더 유리할 수도 있다.

■ 스칼렛 요한슨과 디즈니 분쟁도 '매트릭스 소송'의 판박이

인기 배우 스칼렛 요한슨과 디즈니 간의 분쟁도 비슷한 경우다.

영화 '블랙 위도우’ 주연을 맡았던 요한슨은 지난 해 8월 제작사인 디즈니를 제소했다. 소송 이유는 매트릭스 공방과 판박이처럼 닮았다. '극장에서만 개봉'한다는 약속을 어기고 일방적으로 자사 스트리밍 서비스인 디즈니 플러스에서 동시 개봉했다는 것. 이 때문에 거액의 손해를 입었다는 것이 요한슨의 주장이다.

박스오피스를 기준으로 한 흥행 성적은 영화 산업이 자리 잡은 이래 변하지 않는 성과 지표였다. 그런데 스트리밍 서비스의 비중이 커지면서 이 방정식이 흔들리고 있다.

이런 패러다임이 달라진 데는 디즈니, 워너브러더스 등 할리우드 대형 영화사들이 디즈니 플러스, HBO맥스라는 OTT 서비스를 동시 보유한 것도 한 몫을 했다. 다른 영화사들 역시 넷플릭스를 통해 동시 개봉하는 사례가 늘고 있다.

2년 째 계속되고 있는 코로나19 팬데믹 사태는 이런 변화를 앞당기는 촉매제가 됐다. 팬데믹 사태로 극장을 찾는 관객이 줄면서 OTT 서비스의 비중과 중요성이 커지고 있기 때문이다.

관련기사

- '매트릭스: 리저렉션' HBO맥스 동시 개봉으로 분쟁2022.02.08

- 디즈니 "극장·OTT 동시 개봉, 보상방법 찾았다"2021.08.14

- 스칼렛 요한슨, 스트리밍 '영화흥행'에 질문 던지다2021.08.06

- 스칼렛 요한슨 vs 디즈니, 영화산업 패러다임 바꿀까2021.07.30

코로나19 팬데믹 사태는 인류에게 큰 고통을 안겨줬다. 하지만 그 못지 않게 삶의 각 영역에 ‘디지털 세례’를 선사했다. 매트릭스를 둘러싼 법적 분쟁은 거대한 변화를 둘러싼 갈등이 표면화된 것으로 봐도 크게 그르지는 않을 것 같다.

공교로운 것은 요즘 핫이슈로 떠오른 메타버스의 한 단면을 보여준 '매트릭스' 시리즈가 그 분쟁의 소용돌이에 휘말렸다는 점이다.