4일 경기도 이천 LG챔피언스파크에선 흥미로운 장면이 연출됐다. LG와 한화의 퓨처스리그 경기에 사상 처음으로 자동 볼·스트라이크 판정 시스템(로봇 심판)이 도입된 것이다. 한국 프로야구에 적용된 첫 로봇 심판이다.

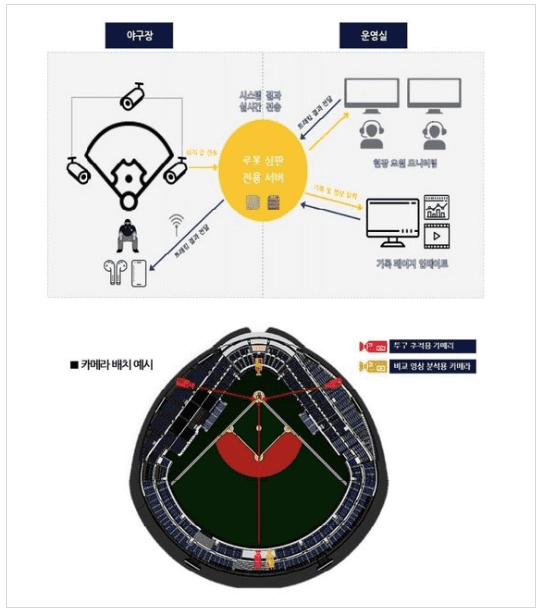

로봇 심판 작동 방식은 간단하다. 일단 경기장에 설치된 3대의 카메라가 투구의 궤적과 위치 정보를 측정한다. 이 정보를 자체 설정한 스크라이크 존에 적용한다. 존 안에 들어오면 스트라이크, 벗어나면 볼이다.

판정 결과는 포수 뒤에 서 있는 사람 심판에게 전송된다. 이를 위해 사람 심판은 뒷 주머니에 판정 시스템 앱을 깐 스마트폰을 넣고, 귀에는 이어폰을 끼고 있다. 이어폰을 통해 앱에 전달된 판정 결과를 통보받은 뒤 보통 심판들처럼 '스트라이크' 콜을 한다.

그 동안 익숙했던 야구와는 조금 다른 장면이다. 그런데 로봇 심판 적용 결과는 꽤 긍정적이었다고 한다. 2초 정도 판정이 지연되는 문제를 제외하면 비교적 무난하게 진행됐다. 스트라이크 존이 일관되게 적용돼 선수들의 만족도도 높았다고 한다. 시간 지연 문제는 앞으로 해결해야 할 과제다.

한국야구위원회(KBO)는 로봇 심판을 일단 퓨처스리그에 실험 적용할 계획이다. 순조롭게 진행될 경우 2022년 시즌부터 1군 경기에서도 로봇 심판을 볼 수 있게 된다.

로봇 심판, AI와 인간의 역할분담 모범 사례 될까

그 동안 스포츠는 ‘인간의 영역’이었다. 기계가 인간의 오류를 시정하는 건 용납되지 않았다. ‘오심도 경기의 일부’란 야구계의 오랜 격언은 이런 정서를 대표하는 말이다.

하지만 최근 들어 이런 상식이 무너지고 있다. 잘못된 판정은 ‘비디오 판독’을 통해 바로 잡는다. 그럼에도 비디오 판독시스템이 심판 영역을 침범한다고 생각하는 사람은 없다. 오히려 판정이 더 정확하고 공정해졌다고 생각한다.

스트라이크 판정은 야구의 출발지점이다. 거기서 모든 경기가 시작된다. 그래서 로봇 심판의 등장은 더더욱 예사롭지 않다.

그 동안 스트라이크 판정은 단골 불만 대상이었다. 들쭉 날쭉한 스트라이크 존 때문이다. 스트라이크 판정을 받았던 공이, 어떨 땐 볼로 판정될 때도 있다. 로봇 심판은 이런 불만을 원천봉쇄할 가능성이 많다. 같은 코스에 들어온 공은 늘 같은 판정을 받을 터이기 때문이다. 기계가 더 잘할 수 있는 영역을 기계에 맡기는 셈이다.

20세기가 컴퓨터와 인터넷의 시대였다. 그 때 컴퓨터와 인터넷은 인간을 위협하는 존재가 아니었다. 인간의 삶을 더 풍부하게 해줬다. 마샬 매클루언의 표현을 빌자면, 그들은 '인간의 확장'이었다.

21세기엔 AI가 그 자리를 대신할 가능성이 많다. 그런 만큼 AI와 함께 살아가는 법을 배워야 한다. 때론 AI와 인간의 역할 분담에 대해서도 고민해야 한다.

그런 점에서 프로야구계의 로봇 심판 실험은 시사하는 바가 적지 않다. 인간과 로봇의 멋진 협업 사례이기 때문이다.

로봇 심판은 스트라이크 판정처럼 정확한 알고리즘이 적용되는 영역을 담당한다. 반면 경기장 내에서 벌어지는 각종 상황들에 대한 판정은 사람 심판이 맡는다. 서로의 강점을 잘 살린 협업이라 할 수 있다.

관련기사

- 야구에 등장한 AI 심판, 어떻게 봐야 할까2019.07.12

- "류현진 5회2사 강판"…빅데이터의 족집게 예언2018.10.25

- '코로나19 사태' 보도하는 어느 기자의 비망록2020.03.10

- 추신수 선수의 '특급 선행' 기사가 불편했던 이유2020.04.02

가장 인간적인 스포츠 중 하나인 야구에 등장한 로봇 심판은 AI와 인간의 행복한 만남이란 측면에서 예사롭지 않게 보인다. 그 밑바탕엔 AI가 인간을 배척하는 존재가 아니라, 인간의 삶을 더 풍요롭게 만들어주는 존재란 인식이 깔려 있기 때문이다.

한국 야구계의 자그마한 실험에 너무 큰 의미를 부여하는 것일 수도 있다. 하지만 AI에 대한 선진적인 접근이란 측면에서 이번 실험은 큰 의미를 갖는 것 같다. 퓨처스리그에 적용한 로봇 심판이 1군 무대까지 성공적으로 이어지길 기대해본다.