KT 화재 사고처럼, 각종 통신 서비스가 광범위한 지역 일대에서 마비되는 '재난'급 통신장애 대응책으로 주기적으로 현황을 분석하고, 사전·사후 대응 전반에서 정부가 컨트롤 타워 역할을 맡아야 한다는 전문가 분석이 제기됐다.

재난이 잦은 일본과 미국, 유럽의 대응 사례를 살펴본 결과다.

장애가 발생한 통신망 대신 연결 가능한 우회로를 설치하는 방안의 경우 천문학적 비용이 발생하는 만큼, 화재 예방 대책 도입에 관심을 둬야 한다는 주장도 나왔다.

과학기술정보통신부는 20일 서울 양천구 목동 한국전파진흥협회에서 '통신재난 대응체계 개선을 위한 토론회'를 개최했다. 이날 토론회에 패널로 참석한 이종인 소방청 소방산업과장에 따르면 화재 원인은 이 달 말에 발표될 것으로 예상된다.

정부는 사건 발생 이후 12월 3일부터 17일간 통신·소방 분야 전문가 등과 함께 중요 통신 시설, 통신구, IDC 센터 등 1천300개소 특별점검을 실시했다. 과기정통부 제2차관을 단장으로 관련 부처, 통신사업자, 외부 전문가가 참여하는 ‘통신재난 관리체계 개선 TF’도 운영 중이다.

■"日, 동일본 지진 이후 매년 통신 사고 분석"

이성준 ETRI 그룹장은 재난 발생 빈도가 높고, 대처가 우수한 것으로 평가되는 일본의 사례를 소개했다.

일본의 경우 통신재난이 발생할 때 중앙방재회의를 중심으로 정부, 지자체, 기업 간 협력 체계를 구축한다. 총무성은 사업자가 참여하는 비상통신협의회를 구성, 이 회의와 협업하는 방식을 취한다.

세부 법규를 통해 재난 매뉴얼도 마련하고 있다. 전기통신설비 기술 수준과 전송로 설비가 둘러싸인 지역을 횡단하는 전송로, 예비 설비의 복수 설치, 중요 통신 설비의 분산 배치 등을 사업자에 의무화했다.

총무성은 방재업무계획을 통해 재난 시에도 통신수단이 활용될 수 있도록 무선 백업, 통신 케이블의 지중화, 위험 분산 계획 추진을 통신사업자에게 요청하게 된다.

이처럼 일본이 통신 재난 대응이 고도화된 이유는 지난 2011년 발생한 동일본 대지진이 영향을 끼쳤다. 이후로 정부 중심 추진 사항과 통신사업자 간 협력 사항에 대한 계획을 제시하게 된 것.

또 매년 발생한 통신 사고의 발생, 장기화, 부작용 출현 원인 등을 외부 전문가와 분석한 검증 보고서를 발표하고 있다.

일본 통신사인 NTT의 경우 광역 기지국을 전국에 설치해 통신 재난이 발생해 인근 기지국에 문제가 발생하더라도 이를 보완할 수 있는 시스템을 구축했다. 조기 복구를 위해 위성 통신도 즉시 활용한다는 방침을 두고 있다.

피해자 보상의 경우 지난 통신상품별로 규정을 마련하고, 통신 장애 발생 시 이에 따른 요금 보상안을 즉시 제공하는 체계를 취하고 있다.

미국의 사례를 보면 단일한 안전 관리 부처인 국토안보부와 연방재난관리청이 재난 시 총괄 부서 역할을 맡게 된다. 기술을 통한 시뮬레이션으로 통신 시설에 대한 피해 규모를 사전 분석해 재난 예비책에 활용하기도 한다.

유럽은 재난망의 운영에 대해 정부가 맡고 있다. 단일 시스템-자가망으로 재난안전통신망을 구축하고, 이에 대한 이동성, 보안, 그룹 통화 등의 필수 요건을 충족할 수 있게 했다.

이성준 그룹장은 "정부는 정기적 훈련, 검증, 대비 외 통신사업자 간의 협력 체계 강화를 유도하고, 통신재난 방지를 위한 인센티브와 제도 개선, 안전성을 강화하기 위한 기술 R&D 투자 확대 등을 예비책으로 고민해볼 수 있다"며 "사업자들은 설비 공유, 인력 지원 등 긴밀하게 협력하고, 주요 시설에 대한 망 이원화와 재난 시 이용자 보상 책을 강화해야 할 것"이라고 말했다.

■"천문학적 비용 드는 통신 우회로 대신 사전 예방 관심 둬야"

김영철 ICT폴리텍대학 교수는 이날 토론회에서 '기존 통신재난 대응체계의 문제점'에 대해 발표했다.

김영철 교수는 KT 아현 지사 통신구 화재 사고로 드러난 문제점을 ▲D등급 통신국사로 지정돼 있지만 실제로는 C등급 수준의 통신국사였다는 점 ▲500m 미만 통신구 내 소방 설비 구비 의무가 없어 소방 법령이 미비했다는 점 ▲하나의 인입 통신구로 이동통신, 유선전화, 인터넷, IPTV 등 모든 통신 서비스를 제공하고 있다는 점 ▲통신국사 내 통신 시설 관리 전문 인력이 없었던 점으로 짚어냈다.

그러면서 통신 재난 예방·대비책으로 "통신재난 피해 규모가 클 수 있는 중요통신설비 관리가 필요한 시설을 지정, 관리하고 우회 통신 경로 확보, 피해복구물자 확보, 통신설비 연계 운용 관련 정보 체계 구축, 장애·재난 상황 극복을 위한 지휘보고체계 구성 등을 고려해볼 수 있을 것"이라고 조언했다.

구체적으로는 정부와 사업자의 매뉴얼을 활용해야 한다고 봤다. 과기정통부의 정보통신 표준 매뉴얼과 실무 매뉴얼, SK텔레콤,KT, LG유플러스 등 13개 주요 기간통신사업자의 자체 매뉴얼을 활용하고, 이를 기반으로 현장 조치를 수행하게 하는 것이다.

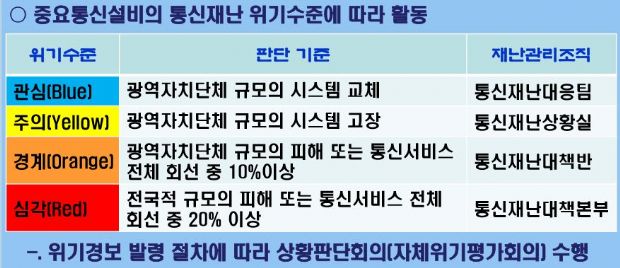

재난 수준에 따른 활동 조직 등급도 올리는 방안도 제안했다. 재난 영향력에 따라 관심, 주의, 경계, 심각 등으로 위기 수준을 분류하고, 이에 따라 최대 통신재난대책본부를 수립해 상황판단회의를 수행하게 하는 것이 바람직할 것으로 봤다.

패널 토론에서 사업자들은 망 이원화 추진 시 소요될 비용에 대해 현실적 고민을 털어놨다. 통신 장애가 발생하더라도 서비스 제공이 끊기지 않게 할 수단이지만, 실제 모든 회선에 대해 이같은 조치를 추진하는 것은 수조원 대의 비용이 투입돼야 한다는 것이다.

윤형식 SK텔레콤 운영그룹 상무는 "어느 수준까지 대비하느냐에 대해 여러 비용, 투자 문제가 결부될 수밖에 없고, 조 단위 금액도 언급되는 상황"이라며 "현실적으로 고민이 되는 게 사실"이라고 말했다.

오범석 KT 네트워크운용본부 상무는 "망을 완벽하게 관리하는 데 투입할 비용을 어디까지 책정해야 할지 고민된다"며 "과기정통부가 방향을 설정하면 투자는 이뤄지겠지만 사업자 투자만으로는 어려운 부분이 있어 이를 반영해줬으면 한다"고 의견을 냈다.

관련기사

- KT 통신구 화재로 로또 판매도 63% ↓2018.12.20

- [기자수첩] KT 구내식당 운영 중단이 갖는 함의2018.12.20

- "통신구 화재로 카드 결제 5.3% 감소"2018.12.20

- 투자 압박받는 통신사…'5G화재' 막으려면2018.12.20

정재훈 과기정통부 통신자원정책과장은 "이번 사고 대응을 담당하면서 느낀 것은 사고 후 대응 매뉴얼은 체계적으로 구비돼 있지만 위기 징후 파악 체계는 다소 부족하다는 것"이라며 "시설 복구 관련 매뉴얼이 주로 구성돼 있는데 통신 서비스가 끊겼을 때 일반 사용자로서는 어떻게 이를 복구할 수 있을지에 대한 부분이 향후 대책에 반영돼야 할 것 같다"고 언급했다.

재난 전문가로서 패널로 초청된 강휘진 서강대학교 교수는 "집집마다 모든 통신망을 이중화하는 것은 사실상 불가능한 조치"라며 "화재 발생 전 IoT 센서 등으로 징후를 감지할 수 있게 투자하는 것은 상대적으로 매우 적은 자원이 소요되니 이런 조치를 정부가 강제하는 것이 바람직할 것으로 본다"고 제안했다.