삼성전자와 애플의 디자인 특허소송이 계속 미궁 속으로 빠지고 있다. 지난 주 미국 캘리포니아 북부지역법원 배심원들의 평결이 나오면서 상황이 더 꼬인 느낌이다. 연방대법원 판결 취지와 엇박자를 보이고 있기 때문이다.

배심원들은 삼성이 애플에 지불할 배상금이 5억3천900만 달러라고 평결했다. ‘둥근 모서리’를 비롯한 애플 특허 세 건 침해 관련 배상금이다. 당초 부과됐던 3억9천900만 달러보다 1억4천만 달러나 늘어난 금액이다.

이번 재판은 삼성이나 애플 모두에게 아주 부담스런 승부는 아니다. 배상금 액수 재산정에만 초점이 맞춰져 있기 때문이다. 그러다보니 국내 매체들의 관심도 크게 떨어진 편이다.

하지만 난 생각이 조금 다르다. 6년 전 두 회사가 ‘특허침해 여부’를 놓고 다툴 때보다 오히려 의미가 더 커졌다고 보는 편이다. 그 때는 두 회사의 싸움이었다면 이젠 IT업계 전반의 문제로 확대됐다고 생각하기 때문이다.

복잡한 IT 제품의 디자인 특허를 침해했을 때 어느 정도나 배상해야 하느냐는 문제는 삼성만의 관심사는 아니다. 구글, 아마존 같은 기업들에게도 해당된다. 이번 재판에서 사실상 승소한 애플도 마찬가지다. 똑 같은 상황에 놓일 수도 있다.

■ 양탄자 시대 디자인 규정, 이젠 새롭게 다듬어야

이번 재판은 미국 연방대법원이 ‘일부 디자인 특허 침해 때 (무조건) 전체 이익 상당액을 배상하는 건 부당하다’고 판결하면서 성사됐다. 디자인 특허침해 때는 제품 전체 이익 상당액을 배상한다는 미국 특허법 289조를 확대 해석한 판결이었다.

미국 특허법이 제정된 건 1879년이었다. 양탄자 같은 제품들이 주류를 이루던 시대였다. 게다가 디자인에 대한 개념이 취약했다. 디자인 특허 침해에 대해 유독 ‘제품 전체 이익 상당액’을 배상해야 한다는 규정이 만들어진 건 이런 시대 상황 때문이었다.

게다가 그 시기 제품들은 ‘디자인=제품 전체’라고 봐도 크게 무리가 없었다. 양탄자나 주전자 같은 것들을 생각해보면 쉽게 알 수 있다.

하지만 이젠 상황이 다르다. IT제품엔 적게는 수 십개, 많게는 수 백개 부품이 들어간다. 외양 못지 않게 기능과 소프트웨어도 중요한 부분을 차지한다.

연방대법원이 디자인 특허 침해 때 배상의 기준이 되는 ‘제조물품성(article of manufacture)’을 꼭 제품 전체로 볼 건 아니라고 판결한 건 이런 시대 상황을 반영한 것이었다. 그만큼 디자인 특허 관련 규정을 현대화할 필요가 있다는 취지를 담은 판결이었다.

돌고 돌아 캘리포니아 북부지역법원에서 다시 열린 이번 재판은 이런 대법원 판결 취지를 잘 살릴 좋은 기회였다.

하지만 캘리포니아 북부지역법원 배심원들은 이런 사법취지와는 동떨어진 평결을 내놨다. 이번 평결에 대해 미국 내에서도 적지 않은 비판이 제기되는 건 이런 사정과 무관하지 않다.

대표적인 싱크탱크 중 하나인 미국기업연구소(AEI)는 대놓고 “연방대법원 지시를 무시했다”고 비판했다. 법률전문사이트 로360은 “평결 이후 디자인 특허 배상 문제가 더 애매해졌다(murky)”고 꼬집었다.

6년 동안 삼성과 애플 특허소송 관련 보도를 하면서 많은 공부를 했다. 그래서 판결 예상도 미리 해 볼 수 있었다. 연방대법원이 삼성의 상고 신청을 받아들일 것이란 부분도 확신을 갖고 예상할 수 있었다. 대법원 판결도 내 예상 범위 내에서 나왔다.

이번 재판이 시작될 때 난 삼성의 배상금은 최초 판결인 3억9천900만 달러보다 경감된 수준에서 결정될 것으로 생각했다. 그게 대법원 판결 취지에 부합한다고 봤다. 구체적으론 1억 달러를 밑돌 것으로 생각했다.

■ 승부 갈랐던 아이폰 전면 디자인, 어떻게 봐야 할까

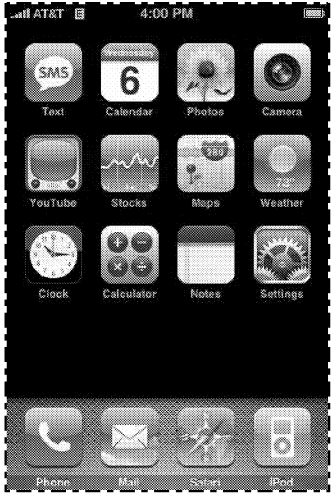

배심원들이 5억3천900만 달러를 부과했다는 외신 보도를 보고 깜짝 놀란 건 그 때문이다. ‘컬러 화면에 아이콘을 배치한 특허(D305)’를 아이폰 전체와 동일한 것으로 판단했다고 한다.

D305 특허 문건에는 ‘디스플레이 화면의 그래픽 이용자 인터페이스를 위한 장식적 디자인’이라고 묘사돼 있다. 이 특허가 아이폰 전체와 분리할 수 없다는 게 배심원들의 평결이다.

이런 평결이 그대로 확정될 경우 IT업계엔 ‘디자인 공포’가 닥칠 수도 있다. 내부 혁신보다는 외부 디자인이 과도한 가치를 가질 수도 있기 때문이다. 내가 이번 배심원 평결을 보면서 아쉬움과 걱정을 동시에 갖게 된 건 이런 사정에서다.

관련기사

- "삼성-애플 평결, 美 대법원 지침 어겼다"2018.06.01

- 삼성-애플 소송, 'UI 디자인'서 승부났다2018.06.01

- 美, '아이폰 전면 디자인=제품 전체'로 봤다2018.06.01

- 예상 뒤집은 삼성-애플 소송…어떻게 될까2018.06.01

어차피 이번 소송은 다시 항소법원으로 가게 될 것 같다. 삼성으로선 선뜻 받아들이기 힘든 평결이기 때문이다.

과연 루시 고 판사는, 또 항소법원은 어떻게 이번 재판을 매듭지을까? ‘뫼비우스의 띠’처럼 얽혀 버린 이번 재판을 바라보는 담당 기자의 심정이 그다지 편치는 않다. 그건 내가 한국 사람이고, 삼성이 한국기업이기 때문만은 아닌 것 같다.