2013년 25만6천원이었던 이동통신 3사의 휴대폰 평균 지원금이 지난해에는 17만8천원으로 약 31% 감소한 것으로 나타났다.

녹색소비자연대 전국협의회 ICT소비자정책연구원은 12일 방송통신위원회로부터 제공받은 ‘이동전화 지원금 영역 모니터링 결과’ 자료를 비교 분석한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

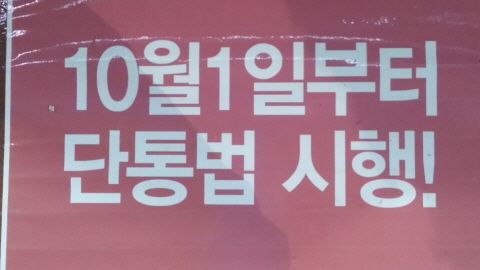

2014년 10월 단통법 시행 이후 2015년 평균 단말기 지원금은 22만2만750원으로 전년 대비 22% 감소했으며, 지난해 또한 전년대비 20% 감소한 17만8천83원으로 조사됐다.

연구원 측은 “이는 단통법 시행 이후 연평균 20% 이상 단말기 지원금 규모가 줄어들고 있는 것”이라며 “단통법 시행 직전년도인 2013년과 2016년을 비교하면 약 31%의 지원금이 감소했고 소비자가 체감하는 단말기 부담은 더 높아졌다”고 밝혔다.

실제, 연구원이 지난해 9월 단통법과 관련해 국민 1천명을 대상으로 인식조사를 한 결과, 이동전화 구입교체, 가계통신비 등에 긍정적인 작용을 했다고 응답한 소비자는 12.8%에 불과했던 반면, 아무런 변화가 없거나 오히려 부정적 영향을 줬다는 평가가 72.8%에 달했다.

반면, 이동통신 3사의 영업이익은 마케팅 비용 절감 등으로 단통법 시행 직전해인 2013년 2조8천억원(2014년은 KT 구조조정 비용으로 비교 대상 제외), 지난해 3조7천억원으로 32% 증가했다. 가입자당 월평균 수익(ARPU)도 2013년 3만3천575원에서 3만5천791원으로 증가했다는 게 연구원 측의 설명이다.

특히, 연구원은 오는 9월 자동 폐기되는 단통법의 지원금 상한제도 대표적인 문제조항이라며, 지원금 공시제도를 제외한 단통법 폐지까지도 고려해야 한다고 지적했다.

관련기사

- 소비자 절반 “단통법 개정·폐지해야”2017.04.12

- 단통법 2년4개월 “통신비 부담 늘었다”2017.04.12

- '의결정족수 부족'…단통법 개정 법안소위서 '발목'2017.04.12

- 단통법 개정 사실상 물 건너가2017.04.12

지원금 상한제가 폐지되더라도 미래창조과학부의 ‘요금제에 따른 부당하게 차별적인 지원금 기준’ 고시에 따라 지원금 규모가 요금할인율과 연동되는 상황이기 때문에 단말기 지원금의 인상이 어렵다는 게 이유다.

연구원 측은 “단통법 상한제 폐지에 발맞춰 미래부 고시를 사전 개정해 제조사 장려금을 제외한 이통사 지원금만 할인율에 포함하도록 해 이통사가 지원금을 상향할 수 있도록 유도해야 한다”며 “이용자 차별을 막는 공시지원금 제도의 취지만 살리고, 폐지까지도 고려하는 전면적인 단통법 재평가가 필요하다”고 강조했다.