ICT 산업의 발전 추세에 맞춰 가계통신비에 대한 개념을 바꿔야 한다는 논의가 본격적으로 시작됐다.

통신의 쓰임새가 단순 음성 통화 중심에서 데이터 기반의 멀티미디어 활용 중심으로 바뀌었다는 게 논의의 출발점이다. 또 4차 산업혁명 시대를 맞아 더욱 더 고도화 해야 하는 통신 인프라 건설 문제에 대해서도 새롭게 바라봐야 한다는 점도 논의 촉발하는 계기다.

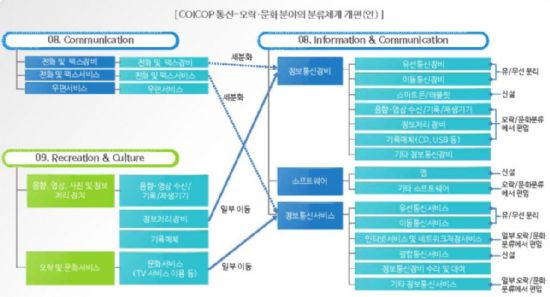

현재 국내에서 쓰이는 통신비 개념은 1999년 UN과 OECD가 표준안으로 권고한 목적별 소비지출 분류(COICOP, 이하 코이캅)를 따르고 있다. 이 기준에 따르면 현재 가계통신비 통계의 개념은 이동통신, 인터넷, 집전화 등 통신 서비스와 휴대폰 기기 값, 우편이나 소포와 같은 우편서비스 등으로 이뤄져 있다.

■“2G폰 시절 통신비 개념, 현재 비용편익과 비교 불가”

2일 국회에서 열린 ‘제 4차 산업혁명과 통신정책의 혁신’ 토론회에 발제자로 나선 김용재 정보통신정책연구원(KISDI) 통신정책그룹장은 “데이터 중심으로 변화된 이용환경을 고려해 통신서비스 개념을 재정립하고, 이를 토대로 비용과 편익을 종합적으로 고려할 수 있는 통계 분류체계를 검토해야 한다”고 말했다.

김용재 그룹장은 특히 “통신비를 단순하게 비용 관점에서만 바라볼 것이 아니라 비용과 편익에 대해 종합적으로 다뤄야 한다”고 강조했다.

통신이 가져다주는 편익의 차원이 과거와 비교할 수 없을 정도로 달라졌다는 것이다.

지금의 통신비 개념을 따졌던 1999년에는 2G 통신 시절 음성통화나 문자메시지 발송 등에 그쳤다.

하지만 데이터 중심의 LTE 시대에는 통화, 정보검색, 모바일 뱅킹, 모바일 쇼핑, 오락, SNS 등을 이용하고 있는데 같은 비용을 들여서 누릴 수 있는 편익으로 볼 수 없다는 이야기다.

김 그룹장은 이에 “가계통신비 개념을 재정립하는 통계체계 개선이 이뤄져야 하고 콘텐츠 이용량이나 트래픽 증가 추이 등 객관적 측정 가능 지표를 찾아내야 한다”며 “통신서비스 이용목적과 이용실태 변화 등을 반영해 중장기적 분류체계 개선방안을 마련해야 한다”고 말했다.

■ “통신서비스에 기반한 문화 오락비용도 통신비로 포함”

통신비 개념 재정립 논의는 국내서만 이뤄지는 것이 아니다.

UN과 OECD와 같은 국제기구는 소비환경 변화를 반영하지 않고 있다는 이유로 코이캅 개정 작업이 한창이다.

이미 지난 2011년 코이캅 개정 검토를 위한 TF가 구성되고 잠정안이 도출되는 단계에 이르렀다.

잠정적인 개정안을 보면 기존에 통신에 국한된 분류를 정보통신으로 확대 개편하면서 오락과 문화의 일부도 정보통신으로 편입시켰다.

이를테면 스마트폰으로 이동통신서비스를 활용해 TV를 시청하거나 음악을 감상할 때 드는 비용도 통신비로 봐야한다는 것이다.

현재는 통신비 고지서에 합산되지만 별도 분류로 빠져있다. 즉 고지서에 나온 금액 전부가 통신비용은 아닌 것으로 계산된다는 뜻이다.

이에 따라 코이캅 개편에서는 정보통신 장비, 모바일 앱이나 오락 문화에 해당하는 소프트웨어, 정보통신 서비스 등 세 축을 합친 개념으로 논의가 이뤄지고 있는 중이다.

■ 정부, 2019년 상반기 통신비 통계 개편 추진

국제기구의 권고안인 코이캅 개편에 따라 국내서도 통계를 맞춘 코이캅-K를 현재 마련중이다.

차진숙 통계청 통계기준과장은 “통계법에 따르면 국제 분류를 기본으로 해서 따르게 돼 있다”면서 “우리나라 분류로만 만들면 해외 통계와 비교가 가능하지 않아 통계 자체의 의미가 무색하게된다”고 말했다.

그는 또 “글로벌 개정 추이에 맞춰 올해부터 본격적으로 시작해 2019년 상반기에 코이캅의 한국버전인 코이캅-K 개정을 진행중”이라고 밝혔다.

통계는 어떻게 기준을 세우로 분류하냐에 따라 결과 값이 달라지기 때문에 이해관계가 복잡하고 첨예하게 얽힌다.

이 때문에 코이캅-K 개정까지 이해 당사자 합의 과정을 거쳐야 하는 상황이다.

전영수 미래창조과학부 통신이용제도과장은 “통신 산업이 기존 기술과 서비스에서 변화, 즉 생산자 측면을 고려해야 하고, 또 통신비 지출 구조로 볼 수 있는 소비자 측면의 변화를 담아낼 수 있는 점도 고려해야 한다”고 말했다.

전영수 과장은 또 “KISDI에서 발표한 내용은 미래부와 함께 지난해부터 본격적으로 논의하기 시작한 내용”이라며 “오늘 토론회에서 공개한 내용은 통신비 개념 재정립의 중간 과정을 보여준 것으로 이해할 수 있다”고 설명했다.

■ 통계 기준 변화가 불러올 인식에 대해서는 해석 제각각

국제기구와 정부가 개편 중인 통신비 개념으로 따지면 현재 가계통신비 통계보다 수치상으로 훨씬 높은 금액의 통신비가 나올 수 있다. 문화 오락 비용이 포함되기 때문이다.

소비자 단체는 이와 관련 "(순수) 통신비 부담을 다른 비용에 합산시켜 (높은 통신비를)희석시키는 것이 아니냐"고 우려한다.

정지연 한국소비자연맹 사무총장은 “통신비 개념 재정립이 필요한 시점이라고 생각하고, 통신이 가져다주는 편익 관점도 바라봐야 한다는 점에는 이견이 없다”면서도 “통신비 개념 재정립 작업 기준이 지나치게 산업 활성화를 고려하는 것이 아니냐는 문제제기를 할 수 있다”고 꼬집었다.

그는 또 “통신비가 이렇게 많은 서비스 비용을 포함하고 있다는 점을 보여주면서 착시현상을 통해 실질적으로 느끼는 가계통신비 부담을 덜어내기 위한 것으로 이용되지 말하야 한다”고 경계했다.

반면 통신사들은 통신비가 잘못된 기준 때문에 오히려 더욱 비싸게 느껴지고 있다는 점을 살펴야 한다는 입장이다.

관련기사

- “가계통신비 인하 알뜰폰, 특별법으로 지원해야”2017.02.02

- 단통법 1년 반, 이통요금 월 6천원 줄었다2017.02.02

- "가계통신비 왜 늘었지?"…서비스비↓ 단말기 구매↑2017.02.02

- 韓 이통비, 세계 주요국 대비 30% 낮아2017.02.02

윤상필 한국통신사업자연합회 대외협력실장은 “아직도 가계통신비에 단말기 할부금이 포함된다는 사실을 모르는 국민이 많다”면서 “휴대폰 제조사가 책정한 가격을 순수 통신비로 받아들이면서 통신비가 너무 비싸다는 불만이 나오고 있다”고 말했다.

그는 또 “이런 분위기 때문에 무조건 통신비를 내려야 한다는 논의가 나온다”며 “4차 산업혁명을 준비하자면서도 근간이 되는 통신업을 두고 선거철만 되면 포퓰리즘으로 둔갑돼 통신비 인하만 이야기하는 점을 경계해야 한다”고 덧붙였다.