꽤 오래 전에 있었던 일이다. 어떤 독자에게 전화가 왔다. 출고된 지 2년쯤 지난 기사에 붙어 있는 사진을 좀 빼달라고 했다. 해당 기사를 봤더니 상 받은 내용이었다. 의아해서 “왜 그러시냐?”고 물어봤다. 자기 회사 대표인데 그냥 사진 나간 걸 원치 않는다고 했다.

그래서 “좋은 내용인데 왜 그러시냐?”고 반문했다. 그랬더니 “그냥 본인이 원하고, 또 나간 지 오래된 기사인데 사진만 빼줄 수 없냐?”는 답이 돌아왔다.

그렇게 옥신각신 한 뒤 전화를 끊었다. 아무래도 찜찜해서 기사에 거론된 분의 이름을 검색해봤다. 그랬더니 바로 그 분이 불미스런 일에 연루됐다는 기사가 함께 검색됐다.

당연히 불미스런 기사엔 당사자 사진이 들어가 있지 않았다. 그런데 상 받은 기사가 함께 검색되면서 본의 아니게 얼굴이 노출됐다.

당시엔 그냥 “인터넷에선 별 일이 다 생기는구나” 정도로 생각하고 넘어갔다. 내 딴엔 저 문제를 ‘검색엔진의 과잉맥락화’로 인한 부작용 정도로 이해하고 넘어갔던 것 같다.

■ 알 권리 vs 잊혀질 권리, 어떻게 해결할까

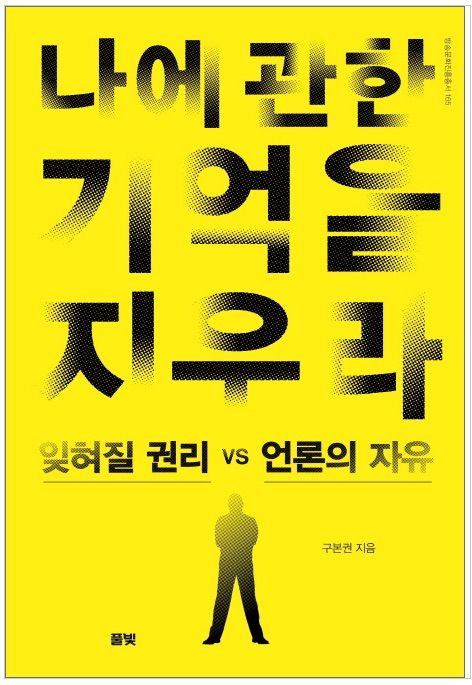

구본권 한겨레신문 사람과디지털 연구소장이 쓴 ‘나에 관한 기억을 지우라’는 책을 읽으면서 그 때 생각이 새록새록 되살아났다. 이 책이 다루고 있는 주제가 당시 내 경험과 일맥상통하는 부분이 있기 때문이다.

이 책은 최근 들어 한창 논란이 뜨거운 ‘잊혀질 권리’를 다루고 있다. 그렇다고 해서 시류에 편승해서 급하게 펴낸 책이라고 생각하면 오산이다.

저자인 구본권 소장은 2000년대 초반부터 잊혀질 권리에 대해 관심을 갖고 문제 제기를 해 왔다. 이 책은 저자가 몇 년 전 썼던 박사 논문을 좀 더 쉽게 풀어쓴 것이다.

부제인 ‘잊혀질 권리 vs 언론의 자유’는 이 책이 향하고 있는 곳이 어느 쪽인지를 단적으로 보여준다. 저자는 단순한 잊혀질 권리 자체를 설명하는 것 보다는, 그 권리가 언론의 자유가 충돌하는 지점에 더 많은 관심을 갖고 있다.

6장으로 구성돼 있는 이 책은 잊혀질 권리에 대한 개념부터 언론과 잊혀질 권리의 관계, 현재 법규정 실태 같은 주제에서부터 실제로 언론 현장에서 어떤 일이 벌어지는 지에 이르기까지 폭 넓게 다루고 있다. 또 마지막 장에서는 실제로 언론인들이 잊혀질 권리에 대해 어떻게 생각하는지도 다루고 있다.

이 책의 장점은 ‘책상 위에서 쓴 책’이 아니라 현장 경험에다 이론을 결합한 책이란 점에서 찾을 수 있다. 이론과 역사 뿐 아니라 실제로 현장에서 경험하거나 동료들에게서 들었던 다양한 사례들을 소개하고 있어 한층 흥미롭게 읽을 수 있다.

물론 저자의 주된 관심이 단순히 잊혀질 권리에 대해 상세하게 소개하는 데 머물러 있는 건 아닐 것이다. 중요한 건 잊혀질 권리가 뭐냐는 원론이 아니라, 알 권리와 잊혀질 권리가 충돌할 때 어떻게 해결해야 할 것이냐는 현실론이기 때문이다.

“그 동안 국내외에서 잊혀질 권리는 주로 프라이버시 노출과 같은 개인정보 보호 이슈와 관련해 법률적 차원에서 논의가 이뤄졌다. 하지만 잊혀질 권리의 중요성은 그 이상이다. 이제는 인터넷과 연결되지 않는 일상 생활이 불가능하고 디지털의 영향에서 자유로울 수 있는 사람은 거의 없다. 따라서 잊혀질 권리는 유명인이나 공인처럼 미디어에 노출되는 사람들이나 개인정보 보호와 관련해서만 고려할 사안이 아니다. 잊혀질 권리는 정보화 세상에서 인간다운 삶을 누리기 위한 필수 조건이 되는, 즉 모든 사람들이 누려야 할 기본권이다.” (15쪽)

■ 검색 엔진의 과잉 인덱싱, 어떻게 해야 하나

저자는 이런 관점을 토대로 결론 부분에서 몇 가지 제언을 하고 있다. 가장 중요한 출발점은 역시 언론 유관 기관 차원에서 잊혀질 권리에 대한 공개적인 토론이 필요하다는 것이다.

특히 중요한 부분은 ‘시대 변화에 따른 보도 윤리’를 어떻게 반영할 것이냐는 점이다. 실제로 1990년대 중반까지 신문에 게재됐던 기사들을 보면 깜짝 놀랄 적이 많다. 별 것 아닌 기사에도 실명이 그대로 나오고, 주소까지 명기하는 경우가 적지 않았다. 그 때 보도 윤리 수준이 딱 그랬다.

인터넷이 없던 시대엔 별 문제가 없었다. 사람들이 일삼아 도서관에서 신문을 뒤지지 않는 한 노출될 방법이 없었기 때문이다. 하지만 요즘은 다르다. 디지털 아카이브가 발달하면서 클릭 한번으로 예전 기사를 그대로 볼 수 있게 됐다. 과연 이런 시대에 ‘알 권리’란 가치만 도식적으로 내세우는 게 타당한 접근일까? 저자는 이런 부분에 대해서도 문제 제기를 하고 있다.

이런 바탕 위에서 언론의 기록성과 검색 인덱싱 결과를 분리하는 방안에 대한 고민이 필요하다고 제언하고 있다. 이 제언에 대해서도 전폭적으로 동의한다. 앞에서 내가 소개한 사례도 따지고 보면 지나치게 친절한 검색 인덱싱 때문에 발생한 문제이기 때문이다.

마지막으로 저자는 언론중재법 등에서도 링크 삭제와 같은 부분을 담아내면서 언론중재위원회 등에서 공개적으로 다룰 필요가 있다고 제언하고 있다.

잊혀질 권리를 기본권이란 관점에서 접근하고 있는 이 책은 21세기 저널리즘 종사자들이 생각해야 할 거리들을 많이 던져주고 있다. 저자의 주장에 동의하든, 동의하지 않든, 결코 외면해선 안 되는 중요한 문제들이다.

지금이라도 이 부분에 대한 진지한 토론과 공론화 작업이 필요해 보인다. 그게 저자가 이 책을 통해 진짜로 말하고 싶었던 주제인 것 같다.

관련기사

- 인터넷 '잊힐 권리' 시행...내가 쓴 글 지우려면?2016.10.28

- 한국판 ‘잊힐 권리’ 졸속 처리 '논란'2016.10.28

- 인터넷 업계, '잊힐 권리’ 시행 보완 요구 봇물2016.10.28

- 인터넷 업계 "잊힐권리 가이드라인 실효성 의문"2016.10.28

(덧글 1) 이 글 맨 앞에 소개한 사례에 대한 이야기를 마무리해야겠다. 물론 나는 그 사진을 삭제해주진 않았다. 제 아무리 철 지난 기사이더라도, 그 기사에서 사진을 빼는 건 기록을 훼손하는 처사라고 생각했기 때문이다. 그럼에도 불구하고, 그 사진 때문에 당혹스러웠을 독자분에 대한 미안한 감정은 두고 두고 가시질 않았다.

(덧글 2) 저자가 이 책의 토대가 된 논문을 쓸 때 나도 심층인터뷰에 참여했다. 실제로 이 책엔 그 때 내가 했던 답변도 몇 줄 들어가 있다. 이 책을 훑어보면서 잊고 있던 그 때의 추억이 되살아나는 즐거운 경험을 했다. 이런 경험에 대해선 ‘잊혀질 권리’를 주장하고픈 생각이 없다.