미국의 사법제도는 독특하다. 1심 재판은 사법 전문가인 판사 대신 일반인 중에 선발된 배심원이 주도한다. 물론 우리와 다른 이 제도는 그냥 탄생한 건 아니다. 그 속엔 미국 특유의 역사적 경험이 자리잡고 있다.

미국의 배심원 제도는 영국 식민지 경험에서 잉태된 것으로 알려져 있다. 영국의 민형사 재판이 비밀리에 진행되는 데 대한 거부감이 작용했다는 것. 일반 국민이 직접 재판 과정에 참여하도록 함으로써 투명성을 유지하겠다는 것이 배심원 재판의 출발점이다.

그러다보니 배심원 재판은 미국 헌법이 보장하는 국민의 권리인 동시에 의무다. 배심원으로 참여해 평결하는 권리도 있지만, 시민권자라면 귀찮더라도 국가의 요구가 있을 땐 참여해야 한다는 의무도 함께 부여받은 것으로 해석되고 있다. 배심원 제도 속엔 직접 참여 민주주의에 대한 열망이 담겨 있는 셈이다.

■ 자바 API 둘러싼 복잡한 기술 공방

하지만 최근 들어 배심원 제도의 한계를 지적하는 목소리가 꽤 높은 편이다. 특히 IT 분야 소송을 잘 모르는 일반인들에게 맡기는 것에 강한 불만을 제기하는 사람도 적지 않다.

지금 미국에서 한창 불을 뿜고 있는 오라클과 구글 간의 ‘자바 소송’에서도 이런 비판이 고개를 들고 있다. API가 뭔지, 그것들이 정확하게 어떤 방식으로 작동하는지 모르는 사람들의 손에 거대 기술의 운명을 맡겨도 괜찮겠냐는 문제 제기다.

6년째 계속되고 있는 자바 소송은 이제 마지막 재판만 남겨놓고 있다. 이 소송은 처음 시작될 때 자바 API의 특허와 저작권이 이슈였다. 하지만 1심 재판 과정에서 특허권 부분은 사실상 무력화됐다. 대신 자바 API의 저작권을 놓고 공방을 벌였다.

배심원들은 API에도 저작권이 있다고 평결했다. 하지만 담당 판사인 윌리엄 앨섭은 배심원 평결을 뒤집었다. 구글의 완승이었다.

이 판결은 항소심에서 뒤집어졌다. 항소심 재판부가 자바 API의 저작권을 인정한 것. 또 구글이 안드로이드에 자바 API를 사용한 것은 저작권 침해라고 판단했다. 다만 구글의 침해행위가 '공정이용'에 해당되는지는 다시 논의해보라고 했다.

지리했던 두 회사간 소송은 1심법원으로 다시 돌아왔다. 구글의 상고허가 신청을 대법원이 받아들이지 않은 때문이다.

마지막 남은 쟁점은 구글의 행위가 저작권법상의 공정이용에 해당되느냐는 부분이다. 구글의 마지막 도피처는 공정이용에 대해 규정해 놓은 미국 저작권법 102조다.

■ 일반인 이해 시키려 식당 메뉴와 전원 플러그 비유까지 동원

지난 9일부터 미국 샌프란시스코에서 시작된 ‘구글 vs 오라클’은 공정이용 문제를 판가름할 재판이다. 그런데 재판 시작 한 주가 지난 시점에서 들려오는 소식은 살짝 당혹스럽다. API를 비롯해 IT 관련 기본 지식도 없는 사람들이 중요한 기술의 미래 운명을 결정하는 모양새이기 때문이다.

구글 측 증인인 에릭 슈미트 알파벳 회장과 조나단 슈워츠 전 썬마이크로시스템즈 최고경영자(CEO) 심문 때 이런 상황은 적나라하게 드러났다. 둘은 일반인들에게 API를 설명하기 위해 진땀을 뺐다.

슈미트는 ‘전원 플러그’에 비유했다. 슈워츠는 ‘아침 메뉴’란 비유를 동원했다. 재판을 주재하고 있는 윌리엄 앨섭판사가 “부적절한 비유”라고 지적하자 좀 더 쉽게 설명했다.

“식당 마다 메뉴 판에 햄버그가 있지만 실제로 나온 햄버그는 다른 제품이다. 이 때 메뉴판에 있는 게 API라면 실제 판매되는 햄버그는 실행파일(implementations)이다.”

슈워츠는 이 외에도 리처드 스톨만을 비롯해 자유소프트웨어운동과 관련된 여러 증언들을 했다. 하지만 반대 심문에 나선 오라클 측 변호인들은 다른 문제를 물고 늘어졌다. 이들이 관심을 갖는 건 ‘정확한 기술적 논쟁’이 아니라 ‘일반인인 배심원’들이 슈워츠를 비롯한 구글 증인들이 일관성이 없고, 구글 편향적이란 점을 부각시키는 부분이기 때문이다.

바이스 계열 IT 매체인 마더보드(Motherboard)의 객원기자로 활동하고 있는 사라 정 변호사가 이 문제를 정확하게 짚었다. 사라 정은 하버드로스쿨 출신으로 ‘The Internet of Garbage’란 책도 저술한 기술 전문가다.

사라 정은 ‘오라클 vs 구글에선 첨단기술 천재들의 하위 문화가 심판대에 올랐다’란 칼럼에서 첨단 기술 재판의 한계를 조목 조목 짚었다. 실리콘밸리 천재 개발자들의 운명이 일반인들의 손에 달려 있다는 게 비판의 골자였다. (☞ 사라 정 칼럼 바로 가기)

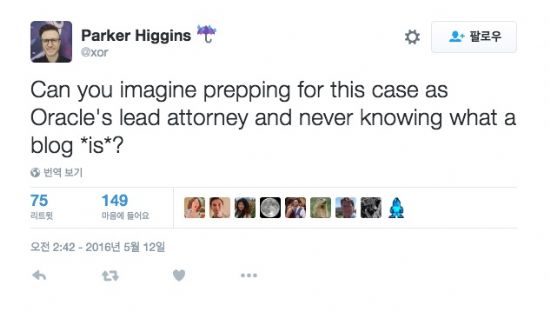

그는 특히 조나단 슈워츠를 심문하던 오라클 측 변호인이 블로그가 뭔지 제대로 몰라 엉뚱한 공격을 한 부분도 소개했다. 그 충격으로 슈워츠는 무려 10개월 만에 트위터에 ‘노(no)’란 글과 함께 당시 상황을 꼬집은 또 다른 트윗을 소개했다.

■ 세기의 자바 전쟁, 핵심 건드릴 수 있을까

난 이번 재판에서 구글이 옳고 오라클이 그르다는 주장을 하려는 건 아니다. 솔직히 말해 나도 둘 중 어느 쪽이 옳은 지는 잘 모른다. 내가 정말 문제 삼고픈 건 사법 시스템이다. IT산업에 중요한 영향을 미칠 법정공방이, 기술에 대해 전혀 모르는 일반인으로 구성된 배심원들의 평결로 결정되는 것이 과연 타당하냐는 것이다.

사라 정은 칼럼에서 배심원 뿐 아니라 판사들조차 기술에 문외한이나 다름없다고 꼬집었다. 그들이 이번 재판의 운명을 결정했다는 것이다. 특히 오라클 승소 판결을 한 항소법원과 구글 상고를 받아들이지 않은 대법원 판사들을 강하게 비판했다.

관련기사

- 구글 알파고는 어떻게 바둑경기 이겼나2016.05.16

- 구글-페북, 왜 애플 대신 삼성 도울까2016.05.16

- 구글, 자바 소송 최악의 시나리오 피했다2016.05.16

- 자바스크립트가 세상을 먹어치우고 있다2016.05.16

그 문제 역시 난 잘 모르겠다. 하지만 앞으로 한 달 여 동안 진행될 세기의 자바전쟁 마지막 승부가 핵심적인 기술 논쟁보다는, 일반인들의 마음을 얻기 위한 논쟁들로 채워질 것이란 생각을 하니까 마음이 그리 편치만은 않다.

구글과 오라클 어느 쪽과도 아무런 관계가 없는 내가 이럴진대, 이번 승부로 엄청난 영향을 받게 될 사람들이 느끼는 심정은 오죽할까?