미국의 대표적인 언론연구기관인 포인터연구소는 1990년대에 의미 있는 원칙을 하나 만들어냈다. ‘언론인을 위한 지도원칙’이라고 명명된 그 원칙은 일종의 기자 윤리서였다.

당시 포인터연구소는 진실성, 독립성, 피해최소화란 세 가지 가치를 중요한 덕목으로 제시했다. 포인터연구소가 제시한 원칙은 현장을 뛰는 기자들이 늘 가슴에 새길만한 중요한 가치란 평가를 받았다.

하지만 세월이 흐르고, 기술이 발전하면서 상황이 달라졌다. 물론 진실을 추구해야 한다는 기본 가치는 변함이 없다. 그렇지만 방법론은 달라질 수밖에 없다. 인터넷과 모바일 기술 발전으로 상호소통이 중요해진 때문이다.

켈리 맥브라이드와 톰 로젠스틸이 함께 엮어낸 ’디지털 시대의 저널리즘 윤리’는 진실 추구를 상수로 둔 상태에서 21세기 들어 달라진 저널리즘 환경을 담아낸 책이다. 공동 편자 중 한 명인 톰 로젠스틸은 한국에서도 많은 사랑을 받은 ‘저널리즘의 기본원칙’ 저자이기도 하다.

■ 독립성 대신 투명성 강조

이 책 저자들은 1990년대까지만 해도 큰 항목 아래 포함돼 있던 투명성과 공동체를 진실성 옆에 나란히 배치했다. 반면 1990년대 당시 3대 원칙의 두 자리를 차지했던 독립성과 피해최소화는 아래로 끌어내렸다.

이런 변화에 대해선 설명이 필요해 보인다. 편자들은 서문에서 이런 변화에 대해 친절하게 설명해주고 있다.

“투명성은 진실 추구에서 늘 일부였지만 지금은 독자적인 원칙이 되었는데, 이는 현대의 저널리즘이 신뢰성을 달성하는 데 매우 핵심적인 부분이 되었기 때문이다.

신문이 수용자를 독점하던 시절에는 공동체를 당연한 것으로 여겼지만, 지금은 이를 셋째 원칙으로 격상시켰다. 뉴스 거래에서 수용자가 상대적으로 발언권이 없는 파트너였을 때에는 공동체가 다소 무관해보였지만, (중간 생략) 공동체 목소리와 경험의 폭이 확대되면서 저널리즘은 더 풍부해지고 관련성이 더 높아졌다.” (2쪽)

이 책은 이런 문제의식을 바탕으로 21세기 언론인들이 새겨야 할 새로운 윤리원칙을 제시한다. 진실, 투명성, 공동체 등 3부로 구성된 이 책에는 총 14편의 글이 포함돼 있다.

받아들이기에 따라선 이전에 중요하게 간주했던 독립성이 투명성보다 훨씬 더 그럴듯해 보일 수도 있다. 독립성은 언론이 처음 시작된 이래 중요한 덕목으로 추앙받아왔기 때문이다.

하지만 저자들의 생각은 다르다. 이제 더 이상 기자들만의 독립성을 주장할 상황은 아니라는 것. 독립성이 필요없기 때문이 아니라, 외부와의 소통이 더 중요하다는 자기 성찰 끝에 나온 결정이다.

“진실 추구 여부를 분간하는 잣대는 저널리즘이 생산되는 방식에 있지, 저널리즘 생산 주체가 누구인지가 반드시 중요하지는 않다.” (7쪽)

투명한 뉴스 조직이 훨씬 더 철저한 자기 각성을 곁들일 것이란 게 저자들의 생각이다. 이런 설명을 접하게 되면 저자들이 달라진 저널리즘 환경에 대한 저자들의 고민의 깊이가 예사롭지 않다는 데 선뜻 동의할 수 있다.

그런 부분은 공동체도 마찬가지다. 이 책 저자들은 공동체는 저널리즘의 수단이 아니라 목표가 되어야 한다고 강조한다.

이 책에선 아예 “저널리즘이 뉴스 상품을 창조하는 서비스보다는 공동체를 창조하고 지탱하는 서비스로 잘 변신한다면 생존 가능성에 대한 최선의 투자가 될 것”(308쪽)이라고 강조하고 있다.

이 책은 켈리 맥브라이드와 톰 로젠스틸이 함께 편집한 책이다. 실제로 두 사람은 진실, 투명성, 공동체로 구성된 각 부 앞 부분에 배치한 들어가는 글을 통해 전체 편집 방향과 논의의 초점을 잘 설명해주고 있다.

하지만 공편자 뿐 아니라 이 책 저술작업에 참여한 저자들은 활발한 토론과 논의를 통해 전체적인 얼개를 만들어냈다고 밝히고 있다. 집필 과정부터 달라진 저널리즘 윤리를 그대로 실천하고 있는 셈이다.

이 책의 또 다른 강점은 현장성이다. 저널리즘 윤리 서적이라고해서 고리타분한 원론을 늘어놓지 않는다. 대신 저자들은 매 항목마다 사례연구를 곁들였다. 저널리즘 윤리가 현장에서 실제로 어떻게 적용되는 지 살펴보기 위해서다.

이런 구성 덕분에 이 책은 학자들 뿐 아니라 현장을 뛰는 기자들에게 큰 도움이 될 것 같다.

■ 드론 플러스 앱 승인 공방이 던진 질문

사례연구 중엔 드론 앱 승인을 둘러싼 공방도 있다. 언뜻 보기엔 저널리즘 윤리와 직접 관계가 없어 보인다. 하지만 이 공방은 곰곰 따져보면 또 다른 핵심 윤리를 제기한다는 걸 알 수 있다.

조시 베글리란 사람은 미국의 드론 공격이 발생할 때마다 아이폰 이용자에게 경고성 통지를 발송해주는 ‘드론 플러스’란 앱을 디자인했다. 하지만 애플은 이 앱이 “과도하게 혐오스럽거나 조악한 내용”이라며 승인해주지 않았다. 앱스토어 게이트키핑을 단행한 것이다.

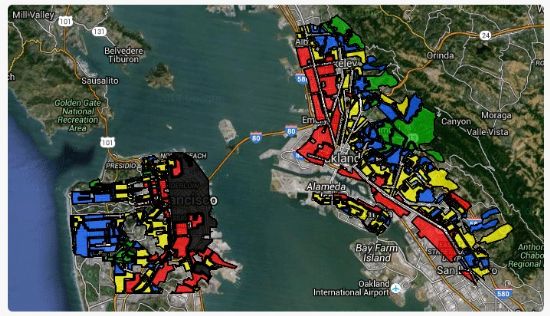

그런데 드론플러스는 영국 런던에 있는 탐사저널리즘 지국 자료를 주로 활용했다. 실제로 가디언이 2012년 파키스탄의 드론 공격을 인터랙티브 지도로 나타낼 때 사용했던 것과 거의 같은 데이터였다.

이런 사례를 소개하면서 저자들은 다음과 같은 질문을 던진다. 이 질문은 21세기 저널리즘에선 중요한 이슈가 될 수도 있는 중요한 문제들이다. (자세한 내용은 이 책 194~196쪽음 참고하라. 책엔 나오지 않지만 드론 플러스 앱은 다섯 차례 퇴짜를 맞은 끝에 2014년 2월 마침내 애플의 승인을 받아냈다.)

1. 애플은 가디언 앱엔 드론 지도를 허용하면서 똑 같은 정보를 담은 드론 플러스는 불허했다. 저명한 언론기관과 대학원생의 작업 사이엔 어떤 차이가 있는 걸까?

2. 애플은 무엇을 핵심가치로 주장하는가? 그러한 가치는 저널리즘의 가치와 어떻게 비교되는가?

3. 뉴스 기관들은 저널리즘적 목적을 표방하는 앱을 허용하도록 애플에 압력을 행사해야 하는가?

4. 미디어는 모든 정보 전파자의 옹호자로 행동을 책임을 지는가? 아니면 정평이 난 뉴스 창구만 옹호해야 하는가?

관련기사

- "뉴스 미래는 대화"…美 쿼츠, 도발적 시도2016.03.07

- '저널리즘계의 아이튠스' 美서도 통할까2016.03.07

- 쿼츠-버즈피드-바이스미디어의 성공 비결은2016.03.07

- 로봇 기사가 '사람 기자'에게 던지는 경고 메시지2016.03.07

5. 사적 조직이 뉴스 전파를 법적으로 간섭할 때 언론인은 플랜B를 필요로 한다고 댄 길모어는 주장한다. 드론플러스의 경우 논리적인 플랜B는 무엇인가?

(켈리 맥브라이드-톰 로젠스틸 지음/ 임영호 옮김, 한국언론진흥재단 2만원)