뉴스의 기원은 대화였다. 이웃의 소식을 주고받는 데서 출발했다.

그런데 뉴스를 지배했던 대화는 19세기 무렵부터 사라지기 시작했다. 대량 생산의 산물인 대중매체의 등장 때문이었다. 대량 생산은 가능했지만, 양방향 소비까진 구현하지 못하는 기술 한계 탓이었다.

어떤 이들은 이를 ‘독자 소외’라고 표현했다. 독일 철학자 위르겐 하버마스는 ‘공론장의 재봉건화’란 좀 더 멋진 표현을 사용했다.

하지만 기술 발전과 함께 대화가 복원되기 시작했다. 생산자와 소비자 간의 장벽도 많이 허물어졌다. ‘모든 사람은 기자다’는 표현까지 등장했다. 니콜라스 네그로폰테가 1990년대 말 사용했던 ‘나만을 위한 신문(The Daily Me)’이란 개념도 그리 낯설어보이진 않는다.

■ "이건 뉴스에 대한 대화다. 일종의 문자 같은 것"

그렇다면 ‘뉴스의 미래’는 어떤 모습일까? 이 해묵은 질문에 대해 “뉴스는 결국 대화다”는 대답을 내놓은 매체가 있다. 미국의 명품 경제 전문 사이트 쿼츠다.

그 동안 “앱을 만들 생각 없다”고 공언해 왔던 쿼츠가 11일(현지 시각) 아이폰 앱을 깜짝 공개했다. 그런데 그 앱의 이용자 인터페이스(UI)가 독특하다. 그냥 친구와 채팅하는 듯한 UI를 하고 있기 때문이다.

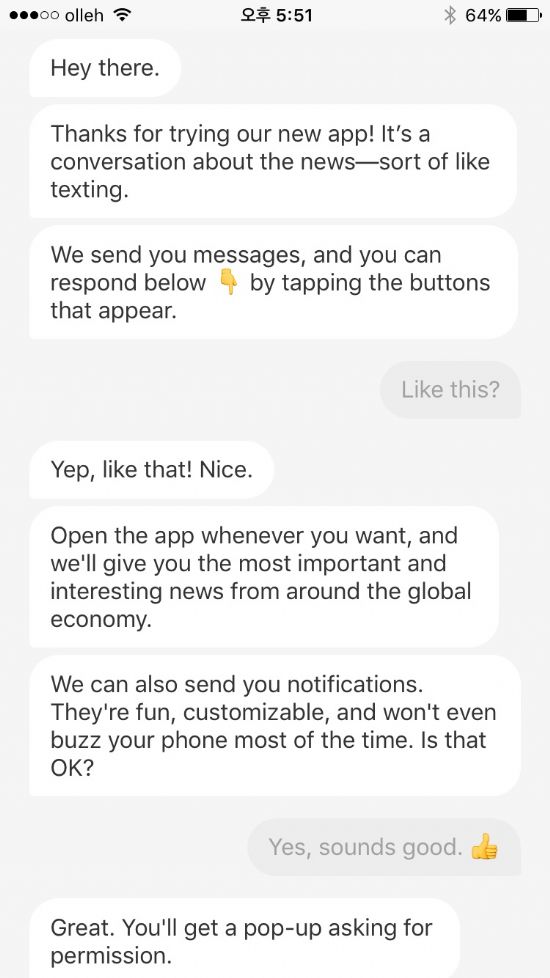

쿼츠 아이폰 앱을 열면 처음엔 텅빈 창에 인사말이 뜬다. 그런데 그 인사말이 예사롭지 않다.

“우리 새 앱을 사용해줘서 고맙다. 이건 뉴스에 대한 대화다. 일종의 문자 같은 것.” 이란 메시지가 올라온다. 그런 다음엔 하나 하나 뉴스를 소개하는 문자가 뜨게 된다.

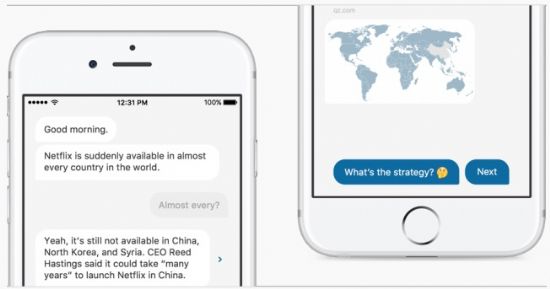

메시지 형식도 다양하다. 그냥 문자가 오기도 하지만 GIF나 사진이 뜨기도 한다. 그냥 쿼츠란 상대와 대화를 하는 듯한 느낌이 든다.

메신저로 뉴스를 보내는 건 새로운 시도는 아니다. 뉴욕타임스, 월스트리트저널 같은 많은 매체들이 페이스북 메신저를 비롯한 여러 플랫폼으로 뉴스를 쏴주고 있다. 최근엔 영국 경제잡지 이코노미스트가 라인으로 뉴스 전송을 시작했다.

하지만 쿼츠처럼 대화 형식으로 구성한 경우는 찾아보기 쉽지 않다. “뉴스의 미래는 대화다”고 선언하는 듯한 모양새다.

■ 쿼츠 '뉴스 브리프' 이메일 서비스의 대화 버전

당연히 쿼츠는 이런 UI가 독자들의 시선을 사로잡을 것으로 기대하고 있다. 쿼츠 디자이너인 대니얼 리는 와이어드와 인터뷰에서 “쿼츠 앱은 직관적”이라고 단언했다. 페이스북 메신저가 슬랙처럼 매일 쓰는 익숙한 플랫폼을 그대로 옮겨놨기 때문이다.

그는 또 “누군가와 일대일로 대화하는 방식이기 때문에 굉장히 친밀하다”고 강조했다.

물론 실제 대화는 아니다. 전형적인 프로그래밍 언어처럼 짜여진 알고리즘에 따라 글이 올라온다. 하지만 언뜻 보기엔 쿼츠와 계속 대화를 주고 받는 느낌을 준다.

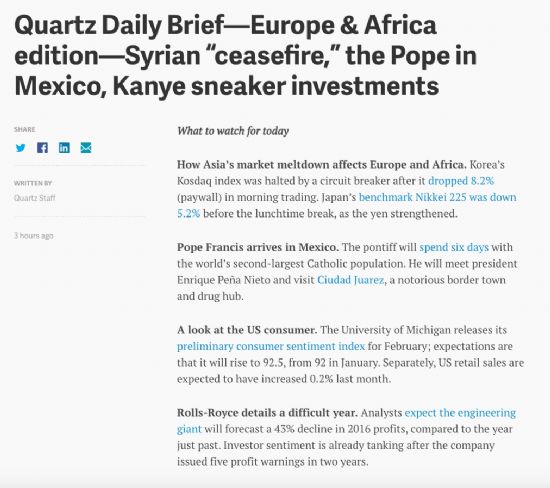

미국 경제잡지 포천은 인터넷 판에서 “이번에 선보인 앱은 쿼츠가 매일 발행하는 뉴스 브리프(News Brief)의 대화 버전이다”고 평가했다. 쿼츠는 주요 뉴스를 링크로 연결해주는 ‘뉴스 브리프’란 뉴스레터를 보내주고 있다.

실제로 쿼츠 앱은 ‘뉴스 브리프’ 팀이 개발 작업을 관장했다. 포천이 ‘뉴스 브리프의 대화 버전’이라고 느낄만 했다는 얘기다.

쿼츠 앱의 또 다른 특징은 ‘큐레이션’이다. 외부 기사 중 괜찮은 것들도 소개하고 링크해준다. 메신저 사용에 익숙한 젊은 층들을 잡겠다는 의지를 분명히 한 셈이다.

앱 개발 책임자인 자흐 시워드는 더버지와 인터뷰에서 “정보와 엔터테인먼트 사이의 균형을 유지하려고 노력했다”고 밝혔다. 재미 요소를 가미해서 뉴스를 좀 더 쉽게 소비하도록 하는 쪽에 초점을 맞췄단 얘기다.

■ 첫 반응은 '놀랍다'는 쪽이 많아

쿼츠 앱에 대한 첫 반응은 ‘놀랍다’ ‘신선하다’는 쪽이 주류를 이루고 있다. ‘뉴스의 미래는 대화’란 해묵은 명제를 몸소 실현한 부분 역시 높이 평가할 만하다.

하지만 더 중요한 질문은 여전히 남아 있다. 경제 사이트인 쿼츠를 주로 찾는 독자들이 대화 방식의 뉴스 소비에 마음을 열 것이냔 부분이다.

물론 그날 뉴스를 다 훑어볼 때까지 많은 시간이 걸리는 건 아니다. 하지만 선형적으로 이어지는 대화 방식을 부담스럽게 받아들이는 독자들도 적지 않을 가능성이 많다.

외신들도 이런 부분에 대해 지적했다. 포천의 미디어 전문 기자 매튜 잉그램은 “쿼츠를 주로 찾는 기업 독자들이 이런 뉴스 방식을 받아들일까?”란 질문을 던졌다.

IT 전문 매체 더버지는 “재미 있긴 했지만 다른 앱의 보완재 정도일 것 같다”고 평가했다. 독자들이 똑 같은 콘텐츠를 다른 앱에서도 볼 수 있다면 그 쪽으로 갈 수도 있다는 것이다.

이코노미스트의 톰 스탠디지 부편집장 역시 “직관적이긴 하지만, 느리다”고 지적했다. 대화를 따라가는 것이 조금 성가실 수도 있다는 의미다.

물론 찬사도 적지 않았다. 보스턴글로브의 데이비드 스칵 디지털 담당 부사장은 “우리 상상력을 쿼츠보다 더 많이 사로잡은 파괴적인 뉴스룸은 없다”는 트윗을 올렸다.

뉴욕타임스의 리디아 폴그린 역시 “쿼츠 앱은 모바일 뉴스의 그 어떤 시도보다 재미 있고 창의적이다”는 글을 트위터에 올렸다. 그는 또 쿼츠 앱이 통할 지는 아무도 모르지만 신선한 건 분명하다고 강조했다.

■ 혁신의 종합판, 과연 성공할까

쿼츠는 한 때 ‘홈페이지 없는 사이트’를 고수했을 정도로 모바일에 초점을 맞춘 뉴스 매체였다. 사이트와 콘텐츠 모두 혁신적이란 평가를 받아 왔다.

이번에 내놓은 쿼츠 앱은 그 동안 보여준 혁신성의 종합판이라고 할 만했다. ‘대화’를 통해 뉴스가 전파됐던 초기 시대의 로망을 그대로 재현했기 때문이다.

과연 쿼츠의 혁신적인 시도는 시장에서도 통할까? 사실 이 질문에 답을 하는 건 쉽지 않다. 쿼츠의 시도는 ‘나만을 위한 뉴스’란 해묵은 명제와 ‘뉴스의 미래는 대화’란 도발적인 질문 모두를 제기하고 있기 때문이다.

관련기사

- NYT 편집국장의 예사롭지 않은 질문2016.02.12

- 쿼츠-버즈피드-바이스미디어의 성공 비결은2016.02.12

- 로봇 기사가 '사람 기자'에게 던지는 경고 메시지2016.02.12

- 백기 든 페북 창업자…'뉴스룸'의 처참한 실패2016.02.12

독자들은 ‘조금 느리지만 친근하게 대화하는 뉴스’에 계속 환호를 보낼까? 이 질문에 답을 하기 위해선 좀 더 지켜볼 수밖에 없다는 뻔한 대답 외엔 딱히 할 말이 없다.

그래도 굳이 “네 생각은 어떠냐?”고 묻는다면 “혁신적이고 진짜 멋지다. 그런데 경제 뉴스를 소비하는 바쁜 독자들이 어떻게 받아들일지?”란 질문으로 되돌려주고 싶다.