■캐나다발명가 페선던, 음성전송에 눈돌리다

미국정부는 유럽출신의 젊은 발명가 마르코니를 좋아하지 않았다. 그 대신 캐나다의 발명가 페선던교수에게 기상청 프로젝트가 맡겼다. 그가 미국의 무선통신 산업을 개척해 주길 바라고 있었다.

페선던은 무선파가 이전보다 더 멀리 여행할 수 있다는 것을 증명한 마르코니의 성과를 새삼 재현할 필요성을 느끼지 못했다.

그는 마르코니의 불꽃방전장치가 이미 제 역할을 다했고 결정적인 단점이 있다고 느꼈다. 마르코니가 모스부호를 더 이상 빠른 속도로 보낼 수 없고, 언어를 송수신할 가능성도 없다고 본 때문이었다. 당시 전파를 만드는 유일한 방법은 불꽃방전 송신장치였다. 하지만 발생된 전파가 급속히 줄어들어 모스신호 전송을 할 수는 있었지만 음성전송까지 할 수는 없었다.

페선던은 이 약점을 극복하는 방법을 고민하다가 생각을 떠올리게 됐다.

“교류발전기를 발신기로 사용해 1초 동안에 10만번까지 맹렬하게 회전시켜 교류주파를 정상전파로 만들어 내면 되지 않을까?”

그는 품질좋은 라디오파 전송을 하려면 결국 지속적으로 순수한 단일 주파수를 전송하는 방식을 생각해 냈다.

이로써 끊기지 않는 무선신호를 보낼 수 있게 해 줄 것이었다.

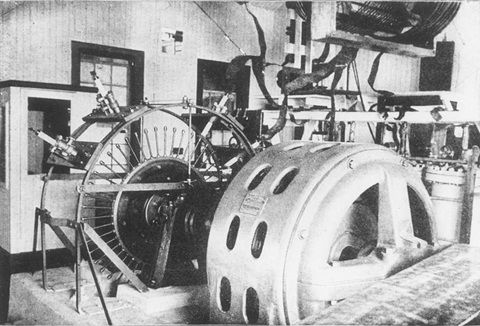

이렇게 해서 페선던은 당시로선 혁신적인 무선통신용 고출력 로터리 스파크 전송기(High Powered Rotary Spark Transmitter)를 만들어 냈다. 그런 다음 단순한 카본 마이크로폰을 전송기에 추가하자 음성을 실어 보낼 때마다 신호의 세기가 변했다.

1900년 12월 23일. 메릴랜드 포토맥 강가에 있는 캅섬 연구소. 페선던은 이 고속송신기와 버레터를 이용해 자기 조수 한 사람에게 구두 메시지를 송신하는 시도를 했다.

“하나, 둘, 셋, 넷, 티센씨, 거기에 눈이 오고 있습니까? 만일 눈이 오고 있다면 내게 전보를 보내 주시오.”

그리고 잠시 후 그는 메릴랜드에서 1.6km 떨어진 메릴랜드 록포인트와 최초의 음성 무선통신 송수신에 성공을 확인할 수 있었다.

언어를 송신할 수 있는 가능성은 ‘달에 가는 것’만큼 어렵다고 말한 친구 에디슨의 말을 뒤집는 순간이기도 했다.

하지만 윌스 무어 기상청장이 그의 특허소유권의 절반을 가로채려 했던 일이 드러났고 페선던과 기상청의 관계는 악화일로를 걷기 시작했다. 어느 날 페선던을 후원하고 특허를 사겠다는 두 명의 피츠버그 출신 백만장자가 나섰다.

한 명은 토머스 기븐(Thomas Given)이란 사람으로서 전국 농민신탁은행 사환에서 시작해 은행장에 이른 입지전적인 인물이었다. 또 한 사람은 비누와 양초 제조회사의 소유주 헤이 워커 주니어(Hay Walker Jr.)였다.

“주식지분을 55대 45로 나누고 월급을 지급하겠소. 어떻소?”

“좋습니다.”

“그런데 회사 이름은...”

기븐과 헤이워커 주니어가 말하자 페선던은 생각해 두었다는 듯 주저않고 네스코(NESCO)라고 답했다.

1902년 11월 페선던은 이들과 무선전기신호회사인 NESCO(National Electric Signaling Company)를 설립했다.

이듬 해 미국의 잡지 하퍼스 위클리(Harper’s Weekly)는 “대중에게 마르코니와 무선전신은 거의 동일한 것이다. 그는 무선전신의 전부다. 그리고 여기에는 몇가지 이유가 있다”며 다음과 같은 기사를 게재했다.

“마르코니는 처음으로 이 영역에 발을 들여 놓았고 처음으로 수마일 밖으로 무선메시지를 보냈으며 수백마일 거리를 지났으며 (그의 전파신호는)처음으로 바다를 건넜다. 그는 선두를 지켰다. 많은 경쟁자들과 맞서 그가 이룬 것은 아직 서른이 안된 젊은 이에게는 큰 업적이다. 그는 그에게 향한 모든 영예를받을 자격이 있다.”

하지만 하퍼스는 무선전신의 거장 마르코니조차도 드 포리스트와 페선던이라는 미국의 두 발명가에게 도전받고 있다고 경고하는 것을 잊지 않았다.

그리고 그로부터 3년 후 이 잡지의 경고는 그대로 맞아 떨어졌다.

■ 미동북부서 보낸 음성방송이 카리브해까지

“크리스마스 이브와 새해 이브에 있을 이벤트에 주의를 기울여 주십시오”

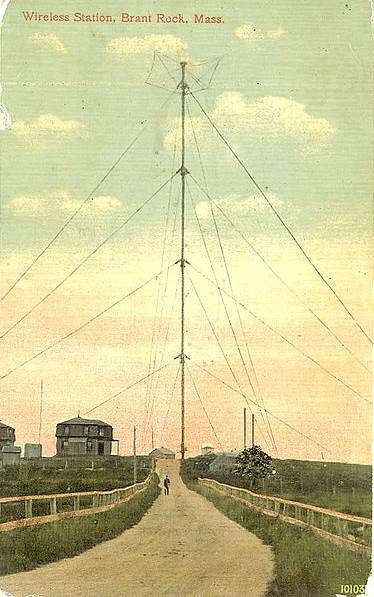

1906년 12월 초. 가족과 함께 브랜트 록으로 기지국을 옮긴 페선던은 대서양을 오가는 배들을 향해 모스전신부호를 보냈다.

그리고 약속 날인 1906년 12월 24일 크리스마스 이브가 되자 페선던교수는 매사추세츠 브랜트 록 기지국에서 아내, 아들, 조수들, 그리고 보스턴글로브지 기자와 함께 자신이 설치한 브랜트록 바위 위에 설치한 송신소의 마이크 앞에 다가 섰다.

그들은 먼저 “메리 크리스마스”란 말로 크리스마스 이브를 축하하는 육성을 내보냈다. 이어 원통형 에디슨 축음기에 녹음된 헨델의 ‘라르고’를 들려 주기 시작했다.

곡이 끝나자 마흔살의 이 남자는 마이크에 자신의 조수인 “내가 바이올린을 연주하고 조수 스타인씨가 노래를 부를 것”이라고 말했다. 하지만 스타인이 못한다고 제스처를 보내자 그는 “스타인씨가 오늘밤에는 노래를 할 수 없다고 하네요. 제가 솔로로 바이올린을 연주하지요”라면서 직접 바이올린을 들어 아돌프 아당(Adolphe Adam)이 작곡한 ‘오 홀리나잇(O Holy Night)’을 연주했다.

연주가 끝나자 그는 예수의 탄생을 축하하는 뜻에서 성서를 펴 “지극히 높은 곳에서는 하느님께 영광, 땅에선 그의 사랑받는 사람들에게 평화”라는 구절을 읽었다.

당시 남미와 보스턴을 오가던 미 동북부 대서양 상의 과일회사 선박과 미군함의 무선통신사들은 경악했다. 지금까지 모스신호음만 수신할 수 밖에 없었던 이어폰을 통해 갑자기 사람의 말과 노래소리는 물론 음악까지 들려 나왔기 때문이었다.

페선던은 마지막으로, 모든 이에게 “오늘 밤으로부터 1주일 후인 31일 밤 신년인사차 다시 방송으로 인사를 드리겠습니다”라며 “여러분, 메리 크리스마스라고 작별 인사를 했다.

브랜트 록의 송신소가 일순 조용해졌다. 그 순간 그의 조수가 대서양에서 들어오는 모스부호 무선전신을 수신하기 시작했다.

“캐리비안해역에 있는 유나이티트푸루트 증기선입니다. 전반적으로 송신된 내용은 잘 들었지만 유감인 것은 귀하의 스타인씨가 연주하지 않은 것입니다.”

모두가 환호했다.

페선던의 목소리,연주,음악은 미 동북부 매사추세츠주 브랜트록에서부터 동남부 버지니아주 노퍽, 멀리는 320km 떨어진 캐리비아해역까지 들렸다.

역사적인 인류최초의 라디오방송 현장에 초청받았던 보스턴글로브지 기자는 “축하합니다. 공중으로 음악이 내일 아침 전세계의 신문은 이 소식을 1면톱으로 다룰 겁니다.”라고 말했다.

하지만 페선던의 야심은 그 정도에 그치지 않았다.

그 즉시 “미안하지만 음악은 관심을 끌기 위한 것입니다. 미래는 전화통신산업에 있습니다. 나는 그레이엄 벨과 경쟁할 겁니다”라고 다짐하듯 말했다.

이 날 일들은 인류 최초의 무선을 이용한 공개 방송으로서 역사의 한 장을 기록하게 됐다.

하지만 페선던의 성과가 그대로 가정에서의 편리한 라디오방송으로 발전하려면 좀 더 시간이 지나야 했다. 그것은 일반인들이 라디오세트 수신기 보급을 위한 초기 움직임에 불과했다.

그의 방송은 해상무선 통신에서의 폐쇄주의를 강화해 나간 마르코니와 대조적인 것이었다. 마르코니무선주식회사는 영국이나 캐나다 등 대서양 연안에서의 독점적 지위를 바탕으로 특정한 계약을 맺은 선박에만 자사 통신사를 승선시켜 육상이나 연안의 통신기지국과 교신하게 했다. 이런 배타주의는 머지않아 타이타닉호 참사를 비롯한 수많은 해난 사고의 원인이 되기도 한다.

관련기사

- [이재구코너]전자문명의 불씨 진공관⑨증폭진공관2014.04.19

- [이재구코너]전자문명의 불씨 진공관⑧마르코니2014.04.19

- [이재구코너]전자문명의 불씨 진공관⑦진공관 발명2014.04.19

- [이재구코너]전자문명의 불씨 진공관⑥에디슨 전구2014.04.19

불행하게도 인류최초의 음성방송이 성공하자 네스코(NESCO) 설립시 55%의 투자지분으로 지배적 투자자가 됐던 워커와 기븐의 태도가 돌변했다. 그들은 페선던 몰래 모든 회사 자산을 확보하고 AT&T 같은 대기업에 매각하려 했다. 1920년 네스코는 결국 웨스팅하우스로 팔렸고 이듬 해 페선던의 중요 특허는 모두 RCA로 넘어갔다. 1928년이 돼서야 페선던은 RCA로부터 승소해 막대한 배상을 받아낼 수 있었다.

1906년 인류 최초로 성공한 방송이 일반가정에 보급되려면 리 드 포리스트의 3극 진공관이 필요했다. 이는 같은 시기에 나온 에드윈 하워드 암스트롱의 진공관회로와도 같은 것이었다. 이 진공관은 전파 수신은 물론 송신까지 가능케 해 주었다.

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.