해상도는 스크린이 달린 단말기 성능을 얘기할 때 빼놓지 않고 등장하는 항목이다. 특히, 스마트폰이나 TV 분야에서 해상도 경쟁이 치열하다.

하지만 해상도가 마케팅 목적으로 다소 부풀려지면서 소비자들이 체감하는 용어의 의미는 본질에선 벗어나 있다. 해상도가 ‘화질’이란 의미로만 받아들여진다는 것이다. 수치가 높을수록 좋을 것이라는 인식이 일반적인 것 같다.

해상도를 말하자면, 화소 밀도와 시야각이라는 두 가지 관점의 용어를 알아야 한다. 화면에 관한 용어답게, 둘 다 인간의 시력과 관련되어 있다.

시력은 각해상도 능력을 말하는데, 1도 범위에서 검은색/흰색 줄을 몇 쌍까지 분별할 수 있느냐는 의미다. 그걸 CPD(cycles per degree)로 표현하는데, 30CPD가 흔히 시력 1.0이라 말하는 정상 시력 기준이다. 1 사이클이 흑백 줄 한 쌍이므로, 픽셀로 쉽게 얘기하면 1도당 60픽셀을 구분하는 기준을 말한다.

눈으로 구별할 수 있는 화소 밀도 기준은, 시력 기준에 따라 그리고 시청 거리에 따라 정해진다. 보통 PPI(pixels per inch) 단위로 표현한다. 말하자면 망막의 한계라는 것인데, 애플이 레티나 디스플레이를 소개하면서 이 기준을 12인치(30센티미터) 시청 거리에서 약 300PPI라고 제시한 바 있다.

하지만 여기엔 논란의 소지가 있다. 이것은 30CPD(시력 1.0)를 기준으로 한 것이다. 보통 건강한 눈의 범위로 제시되는 50CPD를 기준으로 하면 477PPI까지도 구분이 가능하다. (이에 대한 보다 자세한 설명은 이 글을 참고) 하지만 사람마다 시력 편차를 모두 고려할 수는 없다. 전통적으로 소비자 전자제품의 엔지니어링 기준은 30CPD이다. (ITU 권고 사항 참고)

모바일의 시청 거리가 30cm 이내라고 주장할 수도 있다. 젊은 사람들의 최단 초점 거리는 8cm도 가능하다고 한다. 하지만 초점 거리가 짧아질수록, 눈 근육 사용이 심해져 피로감을 준다. 보통 정상적인 독서 거리는 35cm 이상이고, 최단 거리도 25cm 정도로 가정하는 것이 보편적이다. 기준이 무엇이건, 한 가지 사실은 분명하다.

화소 밀도가 어느 정도 이상을 넘는다는 것은 대부분의 일반 소비자에겐 거의 무의미하다는 것이다. 그러니 PPI 수치가 높다고 마냥 좋다고 할 수는 없다는 것이다.

하지만 모바일에서의 화소 밀도 경쟁은 여전하다. LG디스플레이와 재팬디스플레이가 각각 539PPI, 543PPI의 모바일 디스플레이를 출시하며 치열하게 경쟁하고 있고, 삼성도 이에 질세라 내년에 무려 560PPI에 달하는 5인치 디스플레이를 출시할 것이라는 소식이다. 시력 2.0에 가까운 일부 소비자에게만 의미가 있을 이런 스펙 경쟁이 그리 바람직해 보이지는 않는다.

화소 밀도 기술 경쟁은 이미 종착역에 이르렀다고 할 수 있다. 그럼 이 시점에 해상도가 갖는 의미는 무엇인가. 그건 바로 시야각으로 설명될 수 있다. 시야각은 말 그대로, 눈으로 볼 수 있는 각도인데, 인간의 좌우 시야각 능력은 거의 180도에 가깝다.

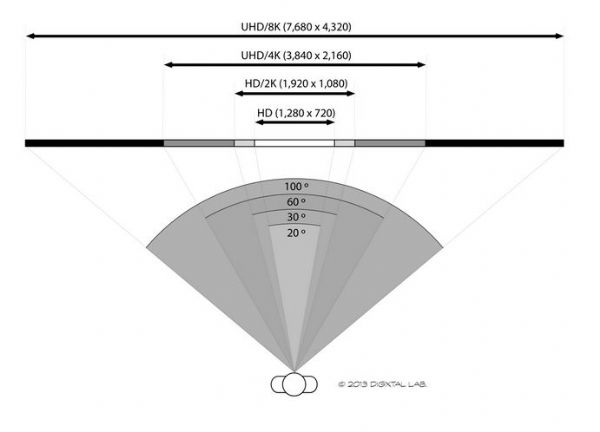

어느 정도의 시야각을 표현하느냐가 바로 해상도를 결정한다. 하지만 180도를 다 표현할 수 있는 디스플레이는 없다. 30CPD 기준으로 HD(1,280x720)가 겨우 20도 정도의 시야각을 갖는다. 풀HD(1,920x1,080)가 30도, UHD(3,840x2,160)는 60도 정도에 불과하다.

시청 거리와 화소 밀도가 정해져 있다면, 시야각은 해상도를 결정하고, 이는 바로 스크린 크기를 의미한다. 즉, 시청 거리 등 소비 환경이 일정한 어떤 디스플레이 장치가 적정 화소 밀도 엔지니어링 기준을 만족하고 있다면, 해상도를 높인다는 것은 스크린의 크기를 늘린다는 얘기와 같다.

즉, 더 큰 해상도는 시야각을 넓혀 인간 본래의 시각 조건에 보다 근접한 몰입 시청 환경을 만드는 데 필요한 조건이 된다.

하지만 큰 스크린은 큰 비용을 요구한다. 수요가 있을 순 있지만, 경제성이 문제다. 예를 들면, 2~4미터의 시청 거리에서 UHD(4K) TV의 적정 스크린 크기는 100~200인치이다. 그에도 훨씬 못 미치는 85인치 UHD TV가 몇천만 원을 호가하는 것을 보면, 일반 소비자 시장에서 마냥 해상도를 늘리는 것도 쉬운 일은 아니다. 하지만 극장이나 옥외 광고판 같은 보다 상업적인 전문 영상 스크린의 경우라면 의미가 있을 수 있다.

따지고 보면, 디스플레이에서 화소 밀도 논쟁은 논리적으로 카메라에서 화소수 논쟁과 같다. 어느 정도까지 화소수의 차이는 의미가 있겠지만, 그 이상, 즉 일반 소비자가 4x6 크기로 사진을 감상하는 한계를 넘어버리면 더는 의미가 없는 것이다. 그 이상은 사진 크기가 문제가 된다. 사진 작품, 출판물 등 전문가의 영역이다.

또 다른 예를 들어 보자. 오디오 사운드의 샘플링 주기가 최대 가청주파수의 2배 이상만 되면 원음을 100%에 가깝게 복원할 수 있다는 이론이 있다. 오디오 CD의 샘플링 주파수가 44.1kHz로 정해진 것은, 이 이론을 바탕으로 최대 가청주파수인 대략 20kHz의 2배 정도로 계산되었기 때문이다.

하지만 그보다 더 높은 샘플링의 고품질 음악을 주장하는 사람들도 있다. 예를 들면, 아이리버의 아스텔앤컨이라는 제품은 스튜디오 마스터링 음원 규격인 192kHz을 지원한다. 하지만 이것이 일반적인 소비자를 겨냥했다고 보긴 힘들다. 전문 애호가를 중심으로 하는 프로페셔널의 영역이다.

디지털 기술에는 엔지니어링 기준이 필요하고 그것이 시스템의 비용을 결정한다. 물론 기준 이상의 사양이 필요할 때도 있다. 특수한 사용 목적의 전문 영역이거나 보세 백과 명품 백의 차이 같은 프리미엄 시장도 존재할 것이다.

화소수가 더 많은 카메라가 필요한 분야도 있을 테고, 스튜디오 마스터링 음원으로 음악을 들어야 하는 사람들도 있을 것이다. 해상도도 마찬가지이다. 더 좋은 시력을 가진 사람도 있을 것이고, 스크린을 눈앞에 가까이 대고 작업을 해야 하는 사람도 있을 것이다.

하지만 그것이 마케팅적으로 과장되어 소비자를 현혹하는 용도로 활용되지는 않았으면 좋겠다. 500PPI 이상의 스마트폰, 또는 50~60인치에 불과한 크기의 UHD TV 같은 제품은 일반 소비자에겐 고품질이 아니라 과품질이다.

관련기사

- 죽어가는 PC를 위한 희망가2013.11.21

- 샤프, 10인치 초고해상도 윈도 태블릿 공개2013.11.21

- [IFA]노트북, 하이브리드-초고해상도 대세2013.11.21

- 애플 iOS7 천기누설..."아이콘 해상도 120x120"2013.11.21

그런 속임수보다는 진짜 소비자가 원하는 니즈를 고민해야 한다. 예를 들어, 더 얇고 가벼우며, 전력 소모는 극소화하는 디스플레이가 모바일 니즈의 핵심이 아닌가. 소비 경험의 변화도 주목해야 한다. 아직도 꼭 거실 소파에 누워서 큰 TV를 봐야만 하나. 이제는 그럴듯한 퍼스널 TV의 폼팩터를 고민해야 할 시기가 아닌가.

해상도는 그런 고민 속에서 적절히 따라와 주면 되는 것이다.

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.