국내연구진이 근위축측삭경화증(루게릭병) 발병에 관여하는 새로운 조절인자단백질 MST1의 기능을 규명했다. 이로 인해 희귀 난치성 신경계 및 근육질환인 루게릭병 치료를 위한 신약개발의 새로운 전기가 마련될 것으로 기대된다.

최의주 교수, 이재근 박사(제1저자), 신진희 연구원 등이 진행한 해당 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단의 지원을 받아 이뤄졌다. 연구결과는 최근 미국국립과학원회보지(PNAS)에 온라인으로 게재됐다.

루게릭병은 신경세포를 중심으로 선택적 손상이 오는 희귀 난치성 퇴행성 신경계 질환으로 인구 10만명당 1명 정도로 발생하는 희귀질환이다. 아직까지 적절한 치료제가 개발되지 않은 상태다. 현재까지는 Riluzole이 유일한 치료제로 사용되고 있지만 환자 수명을 3~6개월 정도 연장하는 데 그치는 등 치료 효과에 한계를 보였다.

최의주 교수 연구팀은 루게릭병 발병과정에서의 MST1 신경독성 유발 기능을 규명하고, MST1 저해제를 개발하면 루게릭병을 치료할 수 있다는 가능성을 제시했다.

루게릭병은 대부분이 산발적 요인에 의해서 발병되지만, 대표적인 루게릭병 유발 유전자 SOD1(superoxide dismutase 1)의 변이가 어떻게 운동성 신경세포를 사멸시키는지 분자적 수준의 기전 규명이 질병 이해의 핵심이었다.

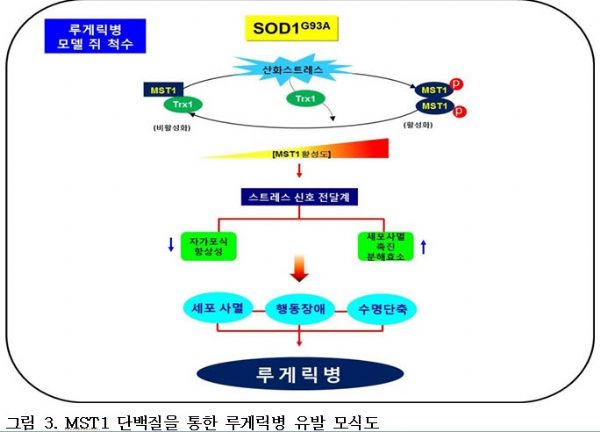

연구팀은 루게릭병 환자의 척수 조직에서 세포사멸 촉진 단백질로 알려진 MST1의 활성화를 관찰하고, 이에 착안해 MST1 매개성 신경세포사멸에 주목했다. 연구 결과 실제 루게릭병 모델 쥐의 운동성 신경세포에서 MST1의 활성이 증가됐으며, 이는 SOD1 유전자 변이에 의한 산화적 스트레스가 주된 원인인 것으로 확인됐다.

또 루게릭병 모델 쥐에 MST1 유전자 결핍 마우스를 교차 교배시켜 세포 내 MST1 발현을 인위적으로 억제하면, 운동성 신경세포사멸과 행동장애, 그리고 생존률 감소가 현저히 회복됨을 알아냈다. 루게릭병 모델 쥐에서 보여지는 카스파아제의 활성화 및 자가포식도 억제됨을 관찰했다.

관련기사

- 미래부, 핵융합에너지 콘텐츠 공모전2013.07.21

- 국내 기술 양성자가속기 본격 가동2013.07.21

- 천문연, 세계최초 블랙홀제트 관측 성공2013.07.21

- 알코올성 간손상 원인·억제물질 찾았다2013.07.21

연구팀은 나아가 루게릭병 모델에서 MST1 활성화 기전도 규명했다. 정상상태에서는 티오레독신 단백질이 MST1과 결합해 MST1의 동형접합 과정을 통한 활성화를 억제하지만, 질병상태에서는 MST1이 티오레독신 단백질로부터 유리돼 MST1의 동형접합 과정이 촉진되어 활성화됨을 밝혔다.

연구팀은 현재 루게릭병을 포함한 퇴행성 신경계 치료제 개발 목적으로 MST1 활성억제 물질 개발을 추진 중이다.