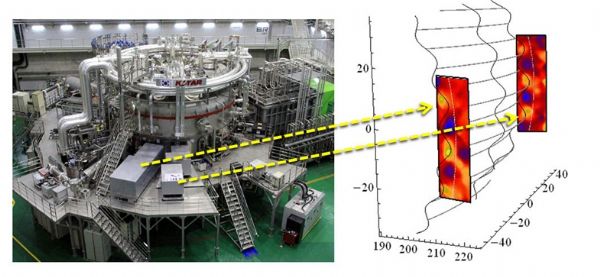

교육과학기술부, 국가핵융합연구소가 핵융합에너지 상용화에 필수인 ‘장시간 운전’의 첫발을 내디뎠다고 26일 발표했다.

이들 기관에 따르면 올해 우리나라 초전도 핵융합장치인 KSTAR 실험에서 고성능 운전조건에서 플라즈마를 17초간 안정적으로 유지하는 성과를 거뒀다. 10초벽을 깼다는 평가를 받았다.

KSAR는 지난 1995년부터 2007년까지 12년에 걸쳐 국내 기술로 개발된 초전도 핵융합장치다. 지난 2008년 최초 플라즈마 발생에 성공했으며 매년 핵융합 상용화 기술 개발을 위해 핵융합 플라즈마 실험을 수행하고 있다.

KSTAR 실험 결과는 올해 목표(H-모드 600kA/10초), 비초전도 핵융합장치의 일반적인 H-모드 운전시간의 한계인 10초벽을 돌파한 기록이다. 핵융합연구소는 우리나라가 핵융합 장치의 장시간 운전기술 분야에서 주도적인 위치를 확보하게 됐다는 점에서 의미가 있다고 밝혔다.

KSATR 실험에 사용된 고성능 운전모드인 H-모드는 태양과 같은 환경을 인공적으로 만든 토카막형 핵융합 장치를 운전할 때 특정한 조건 하에서 플라즈마를 가둘 수 있는 성능이 약 2배로 증가하는 현상이다. KSTAR는 2010년 H-모드 운전에 성공한 바 있다.

KSTAR는 그 동안 불안정한 플라즈마의 움직임 때문에 H-모드를 장시간 유지하기 어려웠던 문제를 해결하기 위해 올해부터 초전도 자석을 이용한 실시간 플라즈마 형상제어 기술 등 한층 개선된 제어기술을 적용했다.

섭씨 5천만도에 달하는 고온의 플라즈마와 진공 용기 벽 사이의 간격을 일정하게 유지하는 것이 KSTAR에 적용된 제어기술의 핵심이다.

올해 KSTAR 실험은 핵융합로의 고온 플라즈마 경계면에서의 큰 압력 변화 때문에 플라즈마가 불안정해지는 ‘플라즈마 경계면 불안정 현상(ELM)’ 해결에 관한 새로운 실마리도 제공했다.

지난해 세계 최초로 ELM 현상을 완벽하게 제어한데 이어서 올해는 포스텍과 공동으로 개발·설치한 2차원 첨단 전자영상 진단장치 (ECEI)5) 두 대를 이용해 세계 최초로 ELM 발생과 제어 전 과정의 물리현상을 3차원적으로 측정, 분석하는데 성공했다. 핵융합 플라즈마의 불안정성과 관련된 물리현상 규명에 획기적인 기여가 기대된다.

관련기사

- '넘버3' 슈퍼컴 등장...핵융합 플라즈마 현상 연구 활용2012.12.26

- LG엔시스, 국가핵융합연구소 슈퍼컴 구축2012.12.26

- [이재구코너]'인공태양의 꿈'을 쏘아올리다2012.12.26

- 中언론, "LG전자, 중국 '플라즈마 TV'시장 철수" 보도2012.12.26

올해 KSTAR 실험에는 미국, 일본 등 핵융합 선진국의 전문가 100여 명도 함께 참여했다. 국내외 연구자들이 제안한 102건의 공동연구를 진행했으며 상세한 분석결과는 내년 2월 KSTAR 컨퍼런스에서 소개될 예정이다.

이근재 교과부 기초연구정책관은 “KSTAR의 우수한 연구성과는 우리나라가 핵융합에너지 상용화 기술 확보에서 퍼스크무버가 되는데 크게 기여할 것”이라고 말했다.