스마트폰 3천만 시대가 눈앞이다. 지난달 말 기준 국내 스마트폰 가입자는 2천930만명을 넘어섰으며, 이달 중으로 3천만명을 돌파할 것으로 예상된다. 이제 전 국민의 60%가 스마트폰을 사용하는 셈이다.

스마트폰 가입자는 늘어났지만 이동통신사들의 표정은 어둡다. 스마트폰 대중화 초기였던 불과 2~3년전까지만 해도 실적 전망이 장밋빛으로 가득 찼던 것과는 대조적이다.

지난 3일 KT를 마지막으로 이통3사의 2분기 실적 발표가 끝났다. 결과는 좋지 않았다. 이통3사가 영업이익과 순이익에서 일제히 큰 폭의 감소세를 보인 것은 처음이다. 여기저기서 ‘어닝쇼크’라는 말이 나왔다.

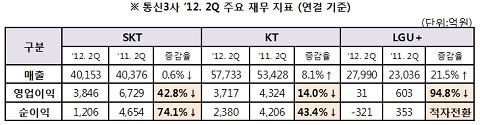

실적자료에 따르면 SK텔레콤, KT, LG유플러스의 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 각각 42.8%, 14%, 94.8% 떨어졌다. 1분기와 비교하면 각각 17.3%, 35.3%, 95.4% 감소한 것으로 나타났다.

순이익 역시 마찬가지다. SK텔레콤과 KT는 전년 동기 대비 각각 74.1%, 43.4% 줄어들었고 LG유플러스는 순손실 321억원을 기록하며 적자 전환했다.

■같이 스마트폰 팔아도…제조사-이통사 희비 엇갈려

이통사의 실적 부진이 가시화되기 시작한 것은 지난해 시행된 기본료 1천원 인하부터다. 일례로 SK텔레콤은 기본료 인하 효과가 본격 반영되기 시작한 작년 4분기부터 3분기 연속으로 영업이익이 각각 27.4%, 26.4%, 42.8% 떨어졌다.

현재까지는 LTE도 실적에 악영향을 미쳤다. 높은 가입자당 평균매출(ARPU)로 하반기부터는 실적 개선 효과가 있을 것으로 예상되지만, 네트워크 투자비 지출 증가의 주요 요인이기도 하다. LTE 가입자 유치 경쟁이 가열되면서 상반기 마케팅비 또한 크게 늘어났다. 여기에 문자메시지(SMS), 음성통화 매출이 감소하는 상황에서 등장한 모바일 메신저, 모바일 인터넷전화(m-VoIP)도 악재로 작용했다.

무선 매출의 마이너스 성장세 역시 지속되고 있다. 지난해 이통3사의 무선통신서비스 매출이 처음으로 감소세로 접어든데 이어 올해도 마이너스 성장했다. 통신업계에서는 올해 무선통신 매출 감소액이 1조원을 넘을 것이라는 예상도 나온다.

SK텔레콤은 “2분기 순익(연결기준 1천206억원)을 감안하면 고객 1인당 통신회사의 월 순익이 1천500원에 못 미치는 수준”이라며 “최근 유사 통신 서비스가 음성, SMS 매출을 빠르게 잠식하고 있는 점을 감안한다면 상당히 심각한 상황”이라고 설명했다.

눈에 띄는 점은 제조사와 통신사의 실적 대비다. 휴대폰 시장이 고사양 고가 단말기 위주로 형성되면서 삼성전자 등 제조사의 실적은 이통사와 반대로 고공행진 중이다.

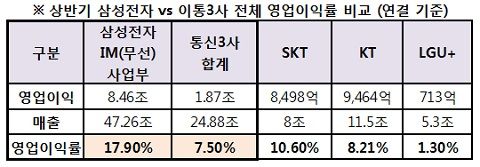

올해 상반기 실적결과를 살펴보면 삼성전자 무선담당 IM사업부의 영업이익은 8조4천600억원을 기록했다. 이를 이통3사 전체의 영업이익 합계 1조8천700억원(SK텔레콤 8천498억+KT 9천464억+LG유플러스 713억)과 비교하면 약 4.5배에 달한다.

영업이익률은 한층 더 극명하다. 올해 상반기 삼성전자 IM사업부의 영업이익률은 17.9%를 기록해 이통3사의 평균 영업이익률 7.5% 대비 약 2.4배나 높다. 일반적으로 서비스 업체의 영업이익률이 제조업체보다 훨씬 높은 것과는 정반대 현상이다.

■폭발적 데이터 트래픽 증가…투자 부담↑

이통사의 부담 증가 이유로 꼽히는 것 중 하나가 네트워크 품질 경쟁이다. 해외 통신사와 비교했을 때 국내 이통사의 매출 대비 망투자(CAPEX) 부담이 훨씬 높은 수준이라는 지적이다. 특히 국내는 모바일 트래픽 증가 속도가 세계 1위 수준인데다, 이용자들의 통신망 품질에 대한 민감도가 높아 투자 부담은 커지기만 했다.

때문에 요금경쟁이 심한 유럽지역의 통신망 불통사태를 타산지석으로 삼아야 한다는 의견도 나오고 있다. 투자여력 확보를 고려하지 않은 무조건 요금인하 요구는 지양해야 한다는 우려다.

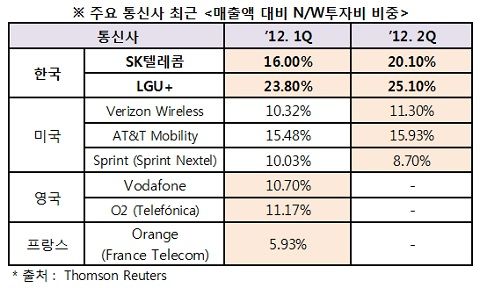

올 상반기 국내 이통사의 매출액 대비 네트워크 투자 비율은 평균 20%에 달한다. 이는 주로 10%대에 머물고 있는 미국 이통사나 영국, 프랑스 이통사와는 대조적인 상황이다.

요금경쟁이 심한 영국의 경우, 망투자 여력 약화로 매출액 대비 투자비율은 10%에 불과하다. 영국 이통사 O2는 올림픽을 불과 2주 앞둔 지난달 11일 통신서비스가 24시간 동안 불통되는 사건이 발생했다. 망투자 비율이 5.9%에 불과한 프랑스 이통사 오렌지는 지난달 6일 9시간 넘게 통신망이 먹통(블랙아웃)되기도 했다.

일본도 마찬가지다. 일본 NTT도코모는 지난해 6월부터 지난 1월까지 4번에 걸친 대규모 통신장애를 일으켜 총무성으로부터 행정지도를 받았다. 가장 최근에는 지난 2일 오후 6시부터 약 1시간40분 동안 장애가 일어나 120만명의 이용자가 불편을 겪었다.

통신업계에서는 국내 이통사의 영업이익률이 세계적으로도 하위권에 속한다는 지적도 나온다. 2분기 SK텔레콤과 LG유플러스의 영업이익률이 각각 9.6%, 4.1%인데 비해, 미국 버라이즌과 AT&T의 영업이익률은 각각 19.8%, 13.71%에 달한다. 영국(보다폰 13.5%), 일본(NTT도코모 12.26%)도 마찬가지다.

이동통신업계 한 관계자는 “그동안 이통사는 초단위 요금제, 결합상품 혜택 확대, 가입비/기본료/SMS 인하 등을 통해 꾸준히 요금인하를 시행해왔다”며 “가계통신비 비중이 늘고 있다는 주장에 대해서는 통계청이 발표한 가계 동향 자료를 보면 지난 2003년 이후 한 해도 빠지지 않고 감소해온 것(2003년 7.4%→2011년 6.0%, 2012년 1분기 5.8%)을 알 수 있을 것”이라고 강조했다.

■정계發 요금인하 압박…“산업구조 이해 선행돼야”

여기서 끝이 아니다. 이통사들의 어려움은 하반기에도 지속될 전망이다. 올 연말 대선을 앞두고 정치권으로부터의 통신비 인하 압박이 거세질 것으로 예상된다. 통신업계에서는 ‘최악의 위기’라는 볼멘소리가 심심찮게 새어나온다.

이미 지난 4월 총선 때 각 정당은 일제히 핵심 공약 중 하나로 통신비 인하를 들고 나왔다. 당시 여야 모두 가입비, 기본료, SMS 폐지, LTE 무제한 데이터 적용 등을 공약으로 내놨다. 최근 유력 대선(또는 경선) 후보자들의 행보 또한 크게 다르지 않다.

이용자 입장에서는 환영할 만한 일이지만 문제는 실현 가능성이다. 통신 산업에 대한 이해 없이 무조건적으로 내놓은 통신비 인하 공약은 실현 가능성이 낮을 수밖에 없다.

잘못하다가는 지난해 시행한 기본료 1천원 인하 사례가 되풀이 될 수도 있다는 우려가 나온다. 이통사는 6천억원의 손실을 입었지만 이용자는 전혀 효과를 체험하지 못했다. 눈앞의 한 표를 위해서 성급히 내놓는 공약을 지양해야 하는 이유다.

관련기사

- LTE, 이통사 ARPU 구원투수 될까2012.08.04

- KT, 비통신에 웃고 마케팅비 울었다2012.08.04

- ‘마케팅비 펑펑’…SKT 가입자 순증 적은 이유?2012.08.04

- SKT, 마케팅비에 울었다…영업익 42.8%↓2012.08.04

일례로 지난 4월 민주통합당은 통신비 인하 공약으로 기본요금 및 가입비 폐지, SMS 요금 폐지 등을 내걸었다. 이대로 시행한다면 이통사들은 연간 5조2천490억원의 손해를 입게 된다. 이는 올 상반기 이통3사 전체 영업이익 1조8천700억원의 3배에 가까운 금액이다.

통신업계 고위 관계자는 “정치권에서도 우리나라 통신비 구조의 문제점, 구체적인 인하 방식과 단계, 무제한 요금제 도입 영향 등에 대한 깊은 검토가 있었는지 검증이 필요하다”며 “포퓰리즘에 영합해 무조건적으로 통신비를 내리라고 하기보다는 합리적으로 접근해야 할 것”이라고 말했다.