작년부터 서버 가상화가 국내에도 본격적인 바람을 탔다. 그와 동시에 기업 IT부서들의 가상화 인프라 구축에 대한 관심은 어느때보다 뜨거워 보인다.

곳곳에서 x86서버 가상화에 대한 프로젝트 소식이 쏟아지는 가운데, 기업 관계자들의 숨은 고민이 있다. 당초 비용절감과 운영효율화를 위해 도입한 서버 가상화 인프라가 생각지도 못했던 새로운 출혈을 야기하기 때문이다. 단순히 서버 하드웨어와 가상화 솔루션을 구매해 설치하기만 하면 될 줄 알았던 기대는 산산조각 난다.

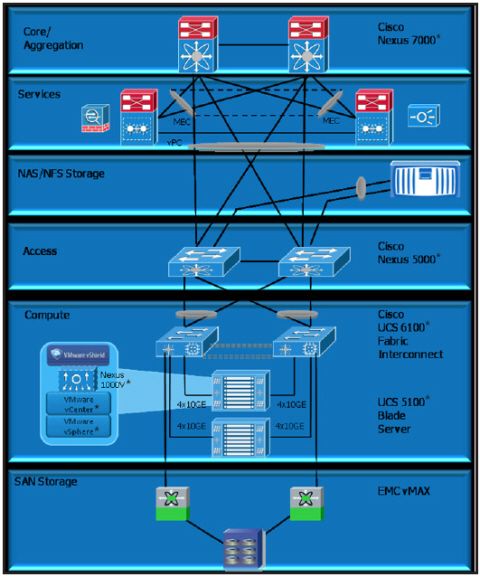

서버 가상화는 확실히 하드웨어 수 자체를 줄여준다. 가상화를 도입하면 100대의 서버를 20대 수준으로 줄이는 게 가능해진다. 그렇지만 서버 가상화에 대한 어눌한 접근은 금물이다. 업계 전문가들은 서버 가상화라고 해서 서버만 보지 말라고 조언한다. 전체적인 데이터센터 아키텍처를 봐야 한다는 얘기다. 특히 네트워크를 무시하면 안 되는 이유를 정리한다.

■서버가 줄어든다고 다 줄어들까

기본적으로 IT인프라는 세 종류의 하드웨어 영역으로 나뉜다. 서버, 스토리지, 네트워크다. 이 3요소는 맞물려있지만 유연하진 않다. 서버 수를 줄일 때 네트워크 포트가 자동으로 줄어들지 않는다. 전과 다른 접근 방식을 도입하지 않으면 말이다.

가상화는 한대의 물리적 서버에 여러 대의 가상머신(VM)을 만든다. 한대의 서버에서 만들어내는 입출력(I/O) 통로도 그만큼 늘어난다. 만약 I/O카드를 내버려둔다면, VM 수만큼 카드를 늘려야 한다.

서버 한대는 I/O카드로 외부 인터넷(NIC), 서버 간(HA), 스토리지용(HBA) 등을 기본적으로 장착한다. NAS를 활용할 경우 또 다른 카드가 필요하고, 관리용도 포트를 만들 경우도 있다. 이 I/O카드의 수를 줄이지 않으면 결국 네트워크 스위치와 포트가 기하급수적으로 늘어난다.

최우형 시스코코리아 부장은 “서버 가상화를 하게 되면 네트워크 장비와 포트수를 늘리게 된다”라며 “케이블이 늘어나 관리가 복잡해질 뿐 아니라 서버를 줄이는 비용보다 네트워크를 늘리는 비용이 더 커지는 부작용을 초래한다”라고 설명했다.

인프라가 소규모라면 큰 문제는 아니다. 하지만 수백, 수천대로 규모를 키우면 상황은 달라진다. 서버 랙은 하나인데 네트워크 스위치가 수십 수백대나 필요한 배보다 배꼽이 커지는 상황이 벌어지는 것이다.

이는 네트워크의 구성을 생각해보면 된다. 이더넷 네트워크의 L2 스위치는 기본 3계층으로 이뤄진다. 서버에 바로 붙는 액세스, 여러 액세스 장비를 모으는 애그리게이션, 이를 다시 하나로 모으는 코어다. 각 계층마다 장비의 수는 줄어드는 피라미드 구조지만, 액세스에서 코어로 가면 장비 한대의 가격이 엄청난 격차로 뛰어오른다.

액세스 장비를 대용량으로 준비해 출발선의 숫자를 줄여도 문제를 해결하기 어렵다. 네트워크장비업체들은 온디맨드라 해서 포트별 라이선스를 매겨 필요에 따라 용량을 확대하게 한다. 장비는 하나지만 포트를 늘릴수록 비용증가는 당연하다.

■네트워크, 용량을 키우고 가상화하라

네트워크의 가상화는 단순한 비용 계산에서도 필요성을 찾을 수 있다. 물리적 서버 내부의 VM만 만들고 물리적 I/O카드의 포트수를 줄이지 않으면 서버 가상화의 비용절감효과는 제로다.

서버에 장착되는 IO카드의 용량을 늘리고, 포트를 가상화해 쪼개면, 전체 물리포트 수를 줄일 수 있다.

I/O카드의 용량을 키우는 문제는 이더넷쪽에 있다. 최근까지 국내 x86서버에 가장 많이 활용되는 NIC카드의 대역폭은 1G다. 이를 모아주는 1G 네트워크는 여러 개로 쪼개기에 길이 좁다. 이를 10G로 업그레이드해 사용해 길을 넓히는 작업이 수반돼야 한다.

다행히 이같은 작업은 자연스레 이뤄질 것으로 보인다. 지난달 출시된 인텔의 샌디브릿지 기반 제온 E5는 메인보드에서 10G를 기본적으로 사용하도록 했기 때문이다.

다음 문제인 네트워크 I/O 가상화 기술은 이미 여러 업체에서 소개했다.

인텔은 SR-IOV란 기술을 이용해 NIC카드를 가상화한다. 시스코는 이더넷과 파이버채널(FC)을 하나로 합치는 통합 I/O카드를 유니파이드컴퓨팅시스템(UCS)에 사용한다. 파이버채널오버이더넷(FCoE)으로 네트워크 가상화를 실현한다. HP는 버추얼커넥트(VC)를 개발했다.

각 업체들이 앞세우는 기술의 차이는 쪼갤 수 있는 가상 포트수에 있다. 현재로선 시스코의 통합 I/O기술이 가장 많은 수의 가상포트를 지원한다.

최우형 부장은 “서버 가상화는 서버부터 네트워크 전반의 아키텍처를 종합적으로 검토해야 효과를 얻을 수 있다”라고 조언했다.

관련기사

- 시스코, UCS 3.0 출시하며 엷은 미소2012.04.16

- 한국IBM, x86 신제품 발표…’가상화, 분석’2012.04.16

- 델, 유닉스 잡을 비장의 카드 공개2012.04.16

- "네트워킹 기술이 클라우드 완성한다"2012.04.16

지난해 일본 서비스용 IT인프라를 가상화 환경으로 구축한 네오위즈게임즈는 시스코 UCS로 네트워크 액세스 스위치 수를 최소화했다. UCS는 패브릭인터커넥터란 장비에 붙게 되는데, 이는 단일도메인에서 160~320개 서버를 관리한다. UCS서버 숫자를 320대까지 늘려도 네트워크 장비가 늘어나지 않는다는 의미다.

최 부장은 “가상화 환경의 최적화를 염두에 두고 아키텍처 변화를 목적으로 만든 UCS는 처음엔 서버 담당자들에게 전혀 인정받지 못했다”라며 “그러나 가상화 환경에서 UCS는 네트워크 장비를 획기적으로 줄이는 차별화된 아키텍처로 고객들이 먼저 연락해오고 있다”라고 말했다.