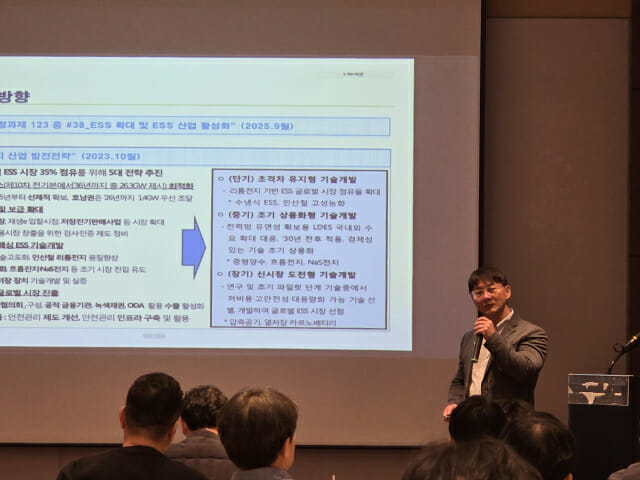

현재 국내 에너지저장장치(ESS)에 주로 활용되는 리튬이온배터리와 양수발전 외 다양한 기술을 함께 육성해야 한다는 제언이 나왔다. 향후 시장에서 장주기 ESS가 요구되나 리튬 배터리 관련 기술은 초기 단계이고, 화재 안전성 고도화 필요성도 제기되고 있어서다.

김창선 한국에너지기술평가원 PD는 6일 서울 코엑스에서 열린 ‘AI 시대의 분산에너지 및 ESS 사업화 방안’ 세미나에서 이같이 주장했다.

정부가 재생에너지 발전량을 적극 확대하면서, 단점인 가변적인 발전량을 보완할 수 있는 ESS도 수십조원 규모로 투자될 전망이다. ESS 수단 중 리튬이온 배터리의 경우 공급망이 안정적이지만, 장주기 기술의 성숙도 및 상용화 수준이 낮다는 지적이다.

차후 전력 발전량에서 재생에너지 비중이 증가함에 따라 잉여 재생에너지가 급증할 것으로 전망된다. 이를 원활히 저장하기 위해선 4~6시간 이상 장주기 에너지 출력이 가능해야 하며, 특히 AI데이터센터가 확산되는 최근에는 12시간 이상 장주기 ESS가 필요해질 것이란 전망도 나타나고 있다.

리튬 배터리는 용량 및 주기와 비용이 비례한다. 단주기 ESS에선 경쟁 기술 대비 경제성이 우수하지만, 장주기 ESS에선 구도가 달라진다는 분석이다. 전체 수명 주기에 소모되는 비용인 균등화저장비용(LCOS)으로 살펴보면 비(非)리튬계, 비전지 기반 기술이 더 경제적일 것으로 봤다.

실제 미국과 중국 등에선 이런 가능성을 보고 바나듐레독스플로우배터리(VRFB), 압축공기저장(CAES), 열로 에너지를 저장하는 카르노 배터리, 중력 저장 등 다양한 기술의 장주기 ESS에 투자하고 있다.

김창선 PD는 장주기 필요성 고조 등 최근 시장 동향을 고려해 내년 추진 계획 중인 ESS R&D 과제들을 소개했다.

장주기 BESS 저가화·국산화를 위한 흐름전지 설계·관리·운영 기술개발 및 실증 과제가 그 중 하나다. 김 PD는 “흐름 전지의 단점은 비싸고, 일부 국산화되지 않은 것들이 있다”며 “좀더 마무리해준다는 측면에서 지원하도록 하고 있다”고 언급했다.

전력계통 적용을 위한 액체공기 ESS 개발 및 실증, 분산전력망 구축을 위한 중형가변속 양수발전시스템 개발도 포함됐다. 김 PD는 “액체공기 ESS는 국토부에서 500kg짜리를 실증 중인데 여기의 연장 선상에서 유틸리티급 파일럿을 추진해보려 한다”며 “중형 양수는 토목 공사 비용이 너무 커 시스템 구축은 어렵지만, 지리 특성을 고려해 중형 해양 양수는 해볼 만하다고 봤다”고 설명했다.

차세대 삼원계 ESS용 소재·설계·관리 기술 개발도 추진 과제에 있다. 김 PD는 “리튬망간리치(LMR)를 좀 들여다봐야 한다고 봤다”며 “비용을 낮출 수 있고, 안전성 문제를 잘 보완해 우리나라가 삼원계에서 쌓아온 기술들이 사장시키기보다 계속 활용해야 하지 않냐는 판단”이라고 설명했다.

김 PD가 추진 중인 R&D 과제 중에는 AI 기반 장·단주기 하이브리드 ESS 및 P2X2P(전력-연료 상호 변환) 통합 운영 기술, 시장참여형 다기능 유틸리티급 BESS 최적 운영 기술 개발도 있다.

김 PD는 “전력거래소 사업 외에도 내년 전남에 BESS 투자를 위해 약 1천200억원 정도 대규모 국비 투입이 예상되고 있다”며 “유틸리티에 BESS가 들어가는데, 제주의 신(新) 전력 시장이 전남에 우선 적용될 예정”이라고 언급했다.

관련기사

- 에코프로 "내년 전기차·ESS 전구체 출하량 증가 예상"2025.11.05

- 삼성SDI, 테슬라와 美 ESS 배터리 공급 논의2025.11.03

- K배터리, 전기차 합작 공장도 ESS로 대수술…장기 불황 대비2025.11.02

- 김동명 LG엔솔 "북미 ESS 캐파, 30GWh 이상 확대 고려"2025.10.30

이어 “전남 지역이 다양한 측면에서 테스트베드가 될 수 있는데, 이런 테스트베드에서 유틸리티 BESS와 AI 등을 활용해봐야 한다는 관점에서 과제를 기획했다”고 밝혔다.

한국에너지기술평가원은 이 과제 추진 계획들을 포함한 내년 예산안에 대해 국회 심의를 받을 예정이다.