시각장애인에 대한 장애 정도 심사 체계 개선이 시급하다는 지적이다.

전혜숙 더불어민주당 의원이 국민연금공단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난 2021년 이후 현재까지 시각장애 정도를 판단할 때 대면심사 및 직접진단, 방문 조사를 시행한 경우는 없었던 것으로 확인됐다.

모두 진단서 등의 서류로만 심사를 진행한 것. 연금공단은 ‘시각은 자각적 측정에 의한 주관적 평가이므로 단시간 진찰로 장애 상태를 정확히 확인하기 어려우므로 시력 저하의 타당성 여부를 반드시 객관적 검사 및 치료 경과 등으로 확인하여야 함’이라고 밝혔다.

이에 대해 장애계는 답답함을 토로하고 있다. 한국시각장애인연합회 관계자는 “당사자의 상태를 직접 대면해 조사하지 않고 서류에만 의존해 심사가 이뤄지다 보니 실제로 앞이 보이지 않아 일상생활이 어려움에도 불구하고 부당한 장애등급을 받게 되는 경우가 발생하고 있다”고 주장했다.

실제로 상급종합병원에서 시력 회복 가능성이 매우 희박하고 시력이 96% 손상됐다는 소견을 받았지만, 직접 조사 절차는 없어 수년간의 행정심판 끝에 ‘심한장애’(중증장애) 판정을 받은 사례도 존재한다.

또 시각장애 1급 판정을 받은 사람도 ‘심하지 않은 장애’ 판정을 받아 이의신청코자 상급종합병원을 전전하며 전문의의 의료 소견을 모으고 있다.

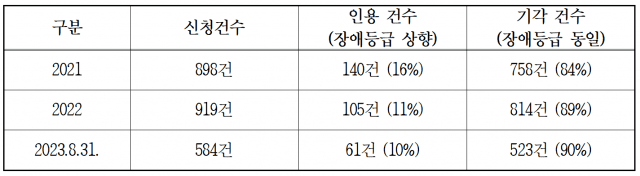

이렇듯 시각장애인은 장애 정도에 따라 장애인활동지원사로 대표되는 사회서비스 이용과 장애연금 수급 등에 큰 차이가 발생한다. 시각 장애 정도 심사에서 이의가 제기된 심사는 2021년 898건에서 2022년 919건으로 증가했다.

올해의 경우, 8월까지 584건에 이르고 있다. 이의신청이 받아들여져 장애 정도가 상향된 경우는 ▲2021년 140건(16%) ▲2022년 105건(11%) ▲2023년 8월 현재 61건(10%) 등이다.

전혜숙 의원은 “장애인들이 본인의 장애 정도를 입증하기 위해 여러 병원을 전전하며 이중으로 고통을 받고 있다”며 “정부는 장애 정도 심사 시 의사 외에도 여러 복지전문가의 참여를 보장해 의학적 판정 기준의 한계를 보완하고, 심사 오류로 피해 보는 국민이 발생하지 않도록 당사자의 의견진술과 대면심사 절차를 활성화해야한다”고 밝혔다.