메타버스는 도대체 뭘까?

마이크로소프트(MS)가 액티비전 블리자드를 687억 달러(약 82조 원)에 인수했다는 소식을 접하면서 또 다시 뇌리를 스친 질문이다. MS가 IT 사상 최대규모 인수합병(M&A)을 성사시키면서 내세운 명분 중 하나가 ‘메타버스 구축’이기 때문이다.

메타버스는 요즘 IT 세상에서 가장 뜨거운 단어다. 실리콘밸리에서도 엄청난 관심을 받고 있다. ‘메타’로 회사 이름까지 바꾼 페이스북을 비롯해 구글, 애플 등 주요 기업들은 모두 메타버스를 중요한 비전으로 내세우고 있다. MS의 최근 행보도 메타버스를 빼놓고는 이해하기 힘들다. 아이들의 놀이터였던 로블록스는 메타버스 모범사례로 각광받고 있다.

■ "컴퓨터에 접속하는 것이 아니라 컴퓨터 안에 존재하는 상태"

이처럼 일상 용어나 다름 없이 사용되고 있지만 메타버스는 여전히 애매하고 어렵다. 말하는 사람마다 조금씩 의미가 다르기 때문이다.

그래서 두 가지 질문을 던져본다.

첫째. 다시 묻는다. 도대체 메타버스는 뭔가?

둘째. 메타버스는 어떤 형태로 진화할까? 우리가 알고 있는 인터넷과 비슷하게 진화해나갈까?

일단 첫번째 질문을 한번 따져보자.

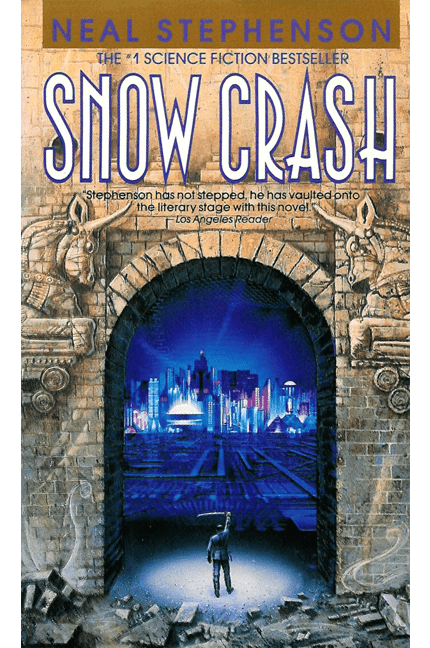

이 글을 진지하게 읽을 사람 중 메타버스의 기본 개념을 모르는 사람은 많지 않을 것 같다. 잘 아는대로 메타버스는 초월을 의미하는 메타(meta)와 전 세계, 우주 등의 의미를 담은 유니버스(universe)의 합성어다. 현실공간과 가상의 공간이 유기적으로 결합된 세계를 의미한다.

이렇게만 얘기하면 조금 애매하다. 그래서 좀 더 기술적인 설명을 찾아봤다.

뉴욕타임스는 벤처캐피털리스트(VC) 매튜 벨의 정의를 소개했다. 벨은 메타버스 관련 글을 많이 집필해 온 인물이다.

그는 뉴욕타임스와 인터뷰에서 “메타버스는 컴퓨터의 제4의 물결을 대표한다”고 주장했다. 메인프레임, PC, 모바일 컴퓨팅의 뒤를 이은 새로운 물결이란 얘기다.

또 “메타버스란 앰비언트 컴퓨팅으로 들어가는 것이다”고도 설명했다. 앰비언트 컴퓨팅이란 유비쿼터스에서 한 발 더 나간 개념이다. 사용자가 기기를 인식하지 않은 상태에서 디지털 행위를 하는 컴퓨팅 환경을 의미한다.

따라서 “컴퓨터에 접속하는 것이 아니라, 컴퓨터 내에 있는 것을 의미한다”고 강조했다. 그걸 이용자 중심으로 바꾸면 “온라인 세상에 접속하는 것이 아니라 온라인 세상 안에 있는 상태”가 된다.

이런 관점으로 접근할 경우 베데스다에 이어 블리자드까지 손에 넣은 MS가 ‘메타버스’란 종착지까지 가기 위해선 '플러스 알파'가 더 필요하다는 것을 알 수 있다. 게임에 메타버스적인 요소가 강하긴 하지만, 게임 자체가 메타버스는 아니기 때문이다.

뉴욕타임스, 씨넷을 비롯한 많은 매체들이 MS와 액티비전 블리자드 인수 소식을 전하면서 “메타버스란 용어가 지나치게 남용되고 있다”고 꼬집는 것도 이런 사정과 관련이 있다.

■ 초기 메신저에서 메타버스 진화 모델 찾을 수 있을까

이것보다 더 중요한 건 “메타버스가 어떤 모습으로 진화할 것인가”란 두 번째 질문이다.

메타버스의 출발점인 인터넷은 ‘개방된 플랫폼’이다. 월드와이드웹 창시자인 팀 버너스 리는 웹을 “누구나 뛰어놀 수 있는 공간”으로 설계했다. 그가 웹의 중요한 지적 재산을 공유자산으로 푼 것도 이런 철학에서 나온 행동이었다.

그렇다면 메타버스도 초기 인터넷과 비슷한 모양이 될까?

이 질문에 답하기 위해선 메타버스의 핵심 기능이 무엇인지 따져볼 필요가 있다.

뉴욕타임스는 메타버스의 두 가지 요소로 가상현실(VR)과 디지털 세컨드 라이프로 꼽았다. 씨넷은 “몰입적인, 360도 디지털 세계”라고 규정했다. 다른 전문가들도 대체로 두 매체의 개념 규정에서 크게 벗어나지 않는다.

360도 몰입 환경이나 VR을 구현하기 위해선 기기가 필요하다. 페이스북이 오큘러스를 인수한 것이나, MS가 홀로렌즈를 소중하게 키우고 있는 것이 예사롭지 않은 건 이런 사정과 관련이 있다.

하지만 이 때도 ‘표준’ 문제가 대두된다. 이를테면 MS의 메타버스에서 사용한 아바타나 VR 헤드셋을 페이스북 세상에서 100% 그대로 사용하기 힘들다.

메타를 이끌고 있는 마크 저커버그나 MS의 수장인 사티아 나델라가 “단일 기업이 메타버스 플랫폼을 지배하는 것은 바람직하지 않다”고 주장하고 있는 것도 이런 사정과 관련이 있다.

특히 나델라는 블리자드 인수 발표 직후 “중앙 집중적인 단일 메타버스 플랫폼이란 없다. 또 있어서도 안된다”면서 “많은 메타버스 플랫폼을 지원해야만 한다”고 잘라 말하기도 했다.

요약하면 이렇다.

현재로선 단일 메타버스 위에서 여러 업체들이 서비스를 제공하는 것은 ‘유토피아적인 꿈’에 가깝다. 결국 메타버스를 자처하는 여러 경쟁 플랫폼들이 서로 경쟁하는 상황이 유력하다.

이와 관련 미국 씨넷은 “인스턴트 메신저 서비스가 서로 경쟁하던 초기 상황을 떠올리면 된다”고 설명했다.

파편화된 여러 서비스가 공존하다가 시간이 흐르면서 거대 사업자들이 호환 기술을 사용하면서 이메일 프로토콜과 유사한 형태로 진화해나갈 것이란 의미다.

관련기사

- MS의 블리자드 인수, 정말 '메타버스' 때문일까2022.01.19

- "자율차, 메타버스 앞당긴다…애플·테슬라 최대 수혜"2022.01.18

- 페북의 메타버스 선언, '플랫폼 전쟁' 선전포고다2021.11.16

- 저커버그 "페북 미래는 메타버스…엄청난 투자 필요"2021.07.29

메타버스 바람은 실리콘밸리의 내로라하는 IT 기업과 VC들이 주도하고 있다. 이 바람은 과연 어디까지 발전해 나갈까? 인터넷의 한계를 극복할 새로운 거대 플랫폼으로 자리 잡을 수 있을까? 아니면 '조금 더 진전된 VR 환경' 수준에 머무를까?

어지러울 정도로 많은 주장들이 쏟아지고 있는 '메타버스 담론'을 지켜보면서 다시 한번 던져보게 되는 질문이다.