땅거미가 지자 서리풀악끼거리에는 하나, 둘 불이 밝았다. 거리 한 켠 오케스트라 홀은 이미 불을 켜두고 있었다. 스트라빈스키(Stravinsky) 작(作) 병사이야기(The Soldier‘s Tale)의 본 공연까지는 이날을 제외하면 리허설만 남겨두고 있었다. 지난 19일은 마지막 연습을 점검하는 날이었다. 약속 시간이 가까워오자 악기를 멘 연주자들도 홀에 도착하기 시작했다.

병사이야기는 바이올린·클라리넷·바순·트럼펫·트럼본·더블베이스·타악기의 비교적 단촐한 악기 구성으로 이뤄져 있지만, 연극, 춤이 어우러진 음악극이다.

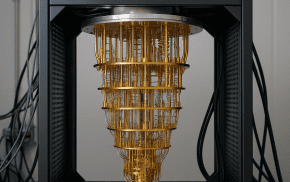

오후 7시 50분 진솔 지휘자가 도착했다. 지휘자는 겉옷을 벗어 의자에 아무렇게나 던져 놓고는 악보를 폈다. 오른손에 쥔 지휘봉은 처음 보는 것이었다. 전자 감지기가 장착된 지휘봉. 지휘봉과 연결된 선은 지휘자의 팔에 단단히 고정됐다.

그것은 버즈비트라는 특수 제작 지휘봉이었다. 지휘자의 움직임은 진동으로 바뀌어 수신 감지기를 장착한 연주자와 무용수에게 전달된다. 박자·속도·음악 강약·볼륨 등의 전달이 가능해 시각장애인과 청각장애인 연주자들에게 유용하다.

이내 홀에는 각 악기가 만들어낸 여러 소리로 가득했다. 8시 5분 준비가 끝났다. 연주자들은 일제히 지휘자를 쳐다봤다. 방금 전까지 홀을 가득 채운 소리가 일시에 사라지자 긴장감이 흘렀다. 지휘자는 버즈비트의 작동을 몇 번 점검하면서 손을 이리저리 움직였다. 그가 말했다.

“바로 쭉 할까요? 시작은 바이올린으로 하고 나머지 악기가 맞추는 것으로 하죠.”

잠시 이어지던 연습을 지휘자가 중단시켰다. 지휘자는 강재현(트럼펫)씨와 원희승(트럼본)씨를 보면서 말했다.

“테스트를 몇 번 해볼게요. 준비가 다 되면 고갤 끄덕이면 제가 그걸 보고 지휘를 할게요.”

다시 지휘. 내레이션을 맡은 백현주 배우의 연기가 빛을 발했다.

“먼지 자욱한 길을 해치고 병사가 터벅터벅 걸어온다. 무거운 배낭을 메고 터벅터벅. 그에게는 십 일의 휴가만이 남아있다. 언제쯤 집에 다다를까. 영원히 끝날 것 같지 않은 여행을 하는 지친 모습으로 병사는 터벅터벅 걷는다.”

김무선(바이올린)씨의 미간에 주름이 잡혔다. 그의 얼굴은 웃음기가 가신지 오래였다. 작중 병사의 바이올린 연주 장면을 재현하는 그는 온 신경을 바이올린에 집중했다.

극에서 병사의 연주는 악마를 매료시킨다. 악마는 병사를 꼬드겨 미래를 보는 책과 바이올린을 맞바꾼다. 사흘 동안 악마에게 바이올린 켜는 법을 알려준 병사는 고향에 돌아와 사흘이 아닌 삼년이 지났다는 사실을 깨닫고 절규하는 장면이 이어졌다. 다시 지휘자가 연주를 끊더니 강재현(트럼펫)씨에게 지시했다.

“현악기가 나오면 그때부터 준비를 하면 됩니다.”

다시 내레이션.

“병사는 살아서도 죽은 사람이었다.(중략) 돈이 쌓일수록 왠지 모를 분노와 허망함도 함께 쌓인다.”

지휘자가 연주자들에게 몇 번이나 당부했다.

“저희는 연주가 중요하니까 헷갈리거나 합이 맞지 않는 위험성을 줄여야 합니다. 자, 다시 한 번 해봅시다.”

백재현 배우의 연기는 절정에 다다르고 있었다. 그는 악마의 외마디를 재현해냈다.

“명심해 성을 벗어나는 순간 너는 다시 내 손바닥 안이라고. 알겠어!”

연습은 어느덧 2막 종반부를 향해갔다.

■ 기술, 클래식을 만나다

버즈비트는 지난 2015년 작곡가 롤프 게하(Rolf Gehlhaar)가 고안한 장치다. 영국의 휴먼인스트루먼트사(Human Instruments)가 개발을 맡았다. 버즈비트는 지휘의 복잡함을 고려해 진동을 지속적으로 이어지도록 설계돼 있다. 비장애인은 이를 착용해도 잘 모르지만 시각장애인과 같이 다른 감각이 예민한 연주자들은 이 신호를 기민하게 인지할 수 있다.

지휘봉·송신기·수신기를 사용하려면 600만원~700만 원가량이 든다. 착용해야하는 연주자가 많아지면 수신기도 더 많이 필요하고, 덩달아 비용도 높아진다. 때문에 아직 상용화는 이뤄지지 않고 있다. 시장이 좁고 비용도 높은 탓이다. 그럼에도 ‘효과’는 탁월한 편. 미국 내 공연을 비롯해 내년에 다른 해외 국가에서의 공연이 계획돼 있다.

개발에 참여해 온 황도민 도미넌트에이전시 대표는 버즈비트를 활용한 공연을 국내·외에서 여러 차례 선보여 왔다. 이런 그에게도 병사이야기는 큰 모험이었다. 황 대표는 “사심을 담았다”고 했다. 병사이야기 공연에는 청각장애 발레리나인 고아라씨와 강재현(트럼펫), 원희승(트롬본)이 참여했다. 청각장애 예술인이 참여하는 첫 버즈비트 공연인 셈이다.

그동안 국내 공연계에서 장애인이 참여하는 공연은 완성도 대신 장애의 극복에 초점이 맞춰진 측면이 있다. 이런 분위기가 황 대표나 연주자들에게는 그리 달갑지 않다. 정규 과정을 거친 연주자들이 특정 범주에 갇혀 인식되는 것을 탐탁하게 여길 리 만무하다. 동시에 인식의 틀은 그들의 성장을 가로막는 요소로 작용할 수도 있었다.

황 대표가 병사이야기를 선택한 이유가 여기에 있다. 1918년 작곡된 이 작품은 스트라빈스키 작품 중에서도 높은 난이도로 유명하다. 특이한 편성과 음악적 구성, 표현으로 클래식 마니아라면 관심이 많은 작품이지만, 국내에서는 상대적으로 만날 기회가 적었다. 황 대표는 “장애인 연주자들이 어려운 레퍼토리를 해낼 수 있다는 것을 보여주고 싶었다”고 했다.

공연 준비 과정에서 난관이 적지 않았다. 당장 시각장애인 연주자를 위한 점자 악보를 확보하는 것조차 쉽지 않았다. 국내에서 악보를 점자로 번역하는 곳은 국립중앙도서관을 포함해 3곳밖에 없다. 이마저도 연간 총량이 있어 쿼터가 차면 번역 작업이 밀리게 된다.

병사이야기는 난이도가 높아 점자 악보로의 번역 작업에 오랜 기간이 걸린다. 그래서 기관들도 난색을 보였다. 비록 버즈비트의 기술을 빌려 한계를 극복하지만, 종국에 연주와 협연은 사람이 하는 것이다. 해결책은 시각장애 연주자들이 악보를 모조리 암기하는 것뿐이었다. 진솔 지휘자는 “유래가 없는 시도”라고 했다.

“음악적으로 상당히 어려운 작품을 외워서 해야 했기 때문에 부담이 컸어요. 이런 시도를 과연 전 세계에서 한 적이 있었을까요?”

■ 기술, 음악, 사람 그리고 스트라빈스키

연습이 계속됐다. 지휘자는 대사와 연주가 맞물리는 부분이 만족스럽지 않은 눈치였다. 더 매끄러운 진행을 위해 내레이터와 한참동안 논의가 이어졌다. 특히 ‘악마의 노래’ 부분이 좀처럼 진도가 나가질 않았다. 모두 신경이 곤두서 있었다.

“왜 트럼펫을 망설였어요?”

“아, 그런가요?”

“더 박차고 나가도 좋아요.”

병사이야기는 비극으로 끝난다. 악마의 경고를 무시한 병사는 모든 것을 악마에게 빼앗긴 채 악마를 따른다. 병사는 악마를 향해 천천히 빨려 들어간다. 병사는 서서히 멀리 사라져간다. 이때 흐르는 ‘악마의 개선 행진곡’. 고조되어 가는 타악기의 연주가 별안간 툭 멈추며 허망함과 여운을 준다. 그렇게 연습도 얼추 끝이 났다. 그렇지만 정해야 할 것들은 아직 남아 있었다.

“어떻게 신호를 할까요?”

타악기 연주자가 웃으며 말했다. “옆에서 툭 쳐주면 안돼요?”

연습이 시작되고 처음으로 웃음이 터졌다.

“그냥 뒤통수를 쳐도 돼요.”

“앉아서 악기를 튜닝 하다가 지휘자님이 무대로 들어오면 그때부터 준비를 하면 되죠?”

“옆에서 같이 숨을 훅 쉬어서 신호를 줘야죠!”

다시 웃음. ‘교통정리’는 지휘자의 몫이었다.

“전 무대에 오르면 버즈비트를 차야하니까 바쁠 거예요. 그때 긴장 팍 하시고. 테스트를 한 다음에 제가 작게 신호를 보낼게요. 그리고는 시작하면 될 것 같습니다.”

공연 당일.

검은 셔츠 차림의 연주자들이 무대에 올랐다. 박수와 환호 소리가 조명에 부딪혀 무대를 빙글빙글 돌았다. 연주자들 사이로 흰지팡이(시각장애인용 지팡이)가 언뜻 보였지만, 그것에 관심을 두거나 눈여겨보는 사람은 없었다.

박수 소리가 잦아들자 지휘와 함께 연주가 시작됐다. 그리고 내레이터의 대사.

관련기사

- [기자수첩] 정신이 팔린 동안에2021.11.15

- 기술이 아픈 사람의 눈물을 닦아줄 수 있도록2021.11.16

- 예스24, 또 먹통…"이번에도 랜섬웨어 탓"2025.08.11

- AI 개발 하루에 GPU 1억…SKT 김태윤 담당 "그룹 전폭 지원에 감사"2025.08.10

“먼지 자욱한 길을 헤치고 병사가 터벅터벅 걸어온다….”

악마와 병사의 일대기가 음악과 춤에 어우러져 한 편의 비극적 서사가 완성됐다. 한계를 돌파하려는 사람의 희망(혹은 욕망)은 스트라빈스키의 선율을 재현해냈다. 그 모습을 바라보던 관객들은 얼어붙은 듯 무대로 빠져들었다. 모든 연주자들이 무대에서 사라지고, 무대 조명이 모두 꺼질 때까지.