중소 수출기업 절반 이상이 해외비즈니스가 코로나19 팬데믹 이전처럼 정상화하는 시기를 일러야 내년 말이 될 것이라는 조사가 나왔다. 또 코로나19 사태가 장기화하면 97.7%가 사업 조정 등 구조개편을 할 것으로 나타났다.

산업연구원과 한국무역협회는 11일 이 같은 내용을 담은 ‘코로나19의 중소기업 수출 영향 및 디지털 수출혁신 전략 활용 실태 분석’ 공동 보고서를 발표했다. 보고서는 지난 9월 1천1개 중소 수출기업으로부터 응답을 받은 설문 결과를 토대로 작성했다.

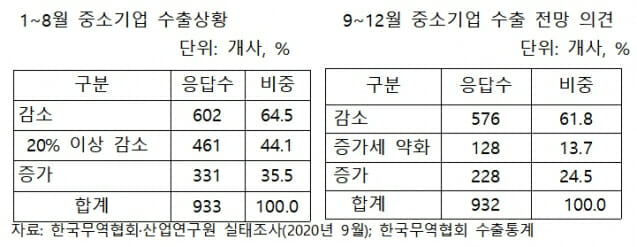

보고서에 따르면 조사대상 기업의 수출실적은 1~8월 20% 이상 수출감소를 보인 기업이 44.1%에 이르렀다. 하반기 들어서도 수출 감소세는 지속했다.

업종별로는 식품·화장품 등 소비재 수출기업은 수출 증가 응답이 높았으나 자동차·기계·전자 등은 수출감소 응답 비중이 높았다.

9~12월 수출 전망은 감소 61.8%, 수출 증가세 약화 13.7%로 부정적인 예상이 75.5%에 이르렀다. 수출 증가 등 낙관 전망은 24.5%에 그쳤다.

코로나19 사태가 끝나고 해외비즈니스가 정상화하는 시점을 조사한 결과 내년 상반기까지 코로나19 상황이 지속할 것으로 예상한 기업이 33.9%로 가장 많았다. 내년 연말에 정상화할 것이라고 답한 기업은 31.5%, 내년 이후라고 답한 기업은 22.5%였다.

내년 1분기 이전 조기 종료를 예상하는 기업은 12.1%에 그쳤다.

코로나19 사태 장기화로 사업 조정 등 구조개편이 불가피한 시기를 조사한 결과 97.7%가 사업을 조정하겠다고 답했다. 장기화에도 사업 조정이 없을 것이라고 답한 기업은 2.3%였다.

코로나19에 따른 수출 애로는 출입국 제한, 격리조치 등 인정 이동 제한이 52.1%로 가장 높았다. 반면에 수출혁신을 위한 유동성 부족(13%), 노동 규제에 따른 유연 대응 불가(10%), 자사의 코로나 상황 대응 부족(14.6%), 재택근무 확산에 따른 생산 차질(4.9%) 등을 애로로 꼽는 응답은 상대적으로 많지 않았다.

코로나19 수출 부진을 극복하기 위한 디지털 수출혁신 필요 여부를 조사한 결과 84.2%가 긍정적으로 답했다. 필요하지 않다는 응답은 15.8%였다.

비대면 수출마케팅을 활용하는 기업은 77%였고 23%는 활용하지 못하고 있는 것으로 나타났다.

비대면 수출마케팅 가운데 자사 주관 영상회의가 37%로 가장 많았고 다음으로 공공기관 주관 영상회의(25.2%), B2B·B2C 등 온라인 플랫폼을 활용한 홍보(22.2%), 유튜브용 홍보 콘텐츠 제작(14.3%) 등의 순이었다.

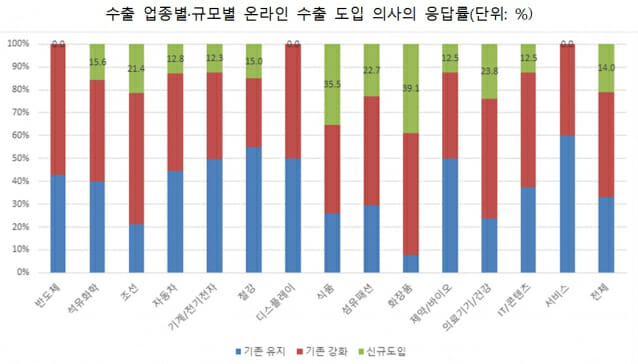

전체의 52.6%는 온라인 수출전략을 활용하고 있고 25.4%는 당분간 온라인 수출 활용계획이 없는 것으로 나타났다. 지금은 온라인 수출 활용은 없지만 조만간 도입 계획이 있다고 응답한 기업은 21.8%였다.

비대면 수출마케팅으로 샘플 발송, 수출계약 등 성과를 얻은 기업은 65.7%였고 성과가 없었다고 답한 기업은 34.3%였다.

영상상담 후 수출계약 체결과 수출 이행 비중은 6.9%에 그쳤다.

온라인 수출 강화가 실제로 수출 부진 완화에 도움이 되는지 묻는 항목에서는 59%가 수출 부진 완화를 예상했고 41%는 부정적으로 답했다.

온라인 수출효과가 없는 이유로는 온라인 수출이 곤란한 제품 특성이 43%로 가장 많았고 다음으로 온라인 수출성과를 내기까지 상당 기간이 소요된다가 31.5%로 나타났다.

보고서는 온라인 수출전략은 수출 제품 특성이 맞아야 하고 조기 성과 창출로 이어져야 코로나19 대책으로 유용하다고 해석했다.

관련기사

- "美 대선 이후 韓 수출 기상도 '흐림'…車·철강 등 우려"2020.11.04

- 지난달 수출 3.6% 감소…반도체는 4개월 연속↑2020.11.01

- SKT, 침해사고에 2분기 성적 주춤...AI는 고공 성장2025.08.06

- 구글, ‘가림처리’ 국내 위성사진 구매 검토…업계 "면밀히 살펴야"2025.08.05

보고서는 또 코로나19 팬데믹이 산업환경 전반의 비대면·온라인화를 앞당기고 있기 때문에 우리 수출기업도 세계적인 디지털 변혁의 조류에 맞춰 디지털·온라인 수출혁신에 대비할 필요가 있다고 지적했다.

이동기 무역협회 혁신성장본부장은 “포스트 코로나를 대비해 수출 중소기업의 사업전환과 디지털 수출혁신 수요를 충족시킬 수 있는 맞춤형 정책을 강화해야 한다”며 “코로나19를 디지털 수출혁신의 계기로 삼아 우리나라 수출산업의 DNA가 달라진 산업환경에 맞게 전환돼야 한다”고 밝혔다.