국내 주요 포털 회사가 운영하는 모바일 앱에서 검색광고와 정보 콘텐츠의 구분이 모호하다는 지적이 제기되면서 또다시 해외 업체와의 역차별 논란이 일고 있다.

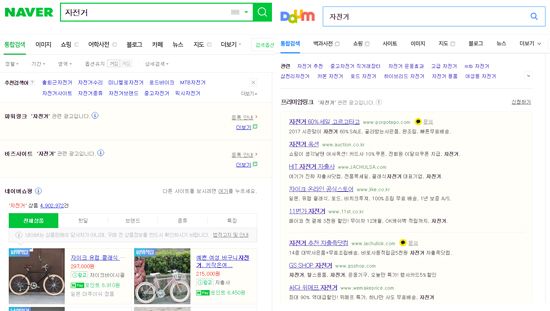

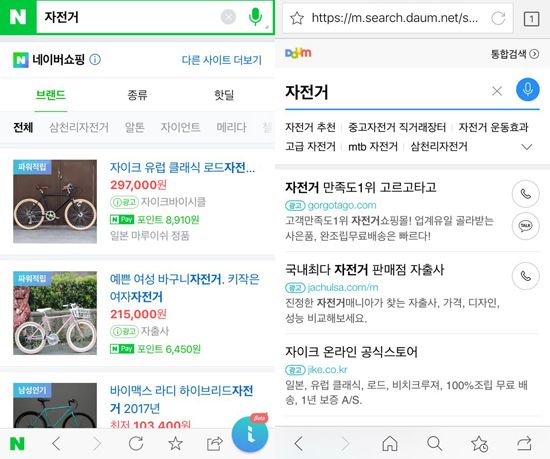

국내 포털 업체들이 정부의 권고 등으로 웹 영역에서는 음영 표시로 광고와 콘텐츠를 구분해왔는데 모바일에서는 음영을 없애고 '광고' 표시만 띄운다는 게 지적의 핵심이다.

업계는 그러나 "구글과 페이스북과 같은 외산 서비스들은 자유롭게 광고 영역을 운영하고 별 다른 제제를 받지 않고 있다"며 "모바일 영역에서 다시 국내 업체에 대해서만 지적이 일고 있는데 이는 역차별 요소가 강한데다 불필요한 규제로 서비스 경쟁력만 더 약화시킬 우려가 있다"고 하소연하는 상황이다.

특히 과거 구글 방식을 따라해 웹 검색광고 영역에 음영 표시를 도입했지만, 지금은 구글조차 음영 표시를 없앴고 사용자 관점에서도 검색 편의성을 저해한다는 주장도 나온다.

■ 국내 포털, ‘구글식’ 광고 표시 도입…그러나

현재 국내 검색 포털 사이트들이 도입한 검색광고-콘텐츠 구분을 위한 음영 표시는 2013년 미래창조과학부의 권고로 처음 시작했다.

당시 국내 규제 당국은 구글의 검색 광고에는 음영이 적용돼 일반 검색 결과와 광고가 확연히 구분되는데 네이버와 다음은 그렇지 않아 사용자가 혼동할 수 있다며 비판했다.

결국 미래부는 2013년 10월 포털 사업자에게 광고와 그 외 검색결과를 명확하게 구분할 것을 권고했다. 사실상 '구글 방식' 도입을 권한 것이다.

그러자 업계는 “검색광고의 경우 사용자의 검색의도가 상품 구매에 있는 만큼 광고도 정보로서 기능하고 있는데, 이런 서비스 모델을 이해하지 못한 규제”라는 비판의 입장을 보이기도 했다.

한국인터넷진흥원이 2017년 발간한 '온라인광고 산업 동향 조사 및 분석' 보고서에 따르면, 사용자들의 온라인 광고 선호도를 조사한 결과 검색광고가 58.1%로 가장 선호도가 높은 광고 방식으로 나타났다. 검색광고도 사용자의 필요에 따라 하나의 유용한 정보로 기능하는 이유 때문이다.

그럼에도 국내 포털인 네이버, 다음, 네이트는 가이드라인이 발표되자마자 권고안을 즉각 수용했다.

네이버는 2013년 10월부터 검색광고에 음영을 표기했고, 카카오(다음)도 11월부터 검색광고 부분에 음영 표시를 했다. 그동안 카카오, 네이버 등 국내 사업자들은 광고 영역에 음영을 넣고, 'AD' 마크 대신 'OOO 관련 광고입니다'라는 문구를 표기하는 등의 방식으로 변경해 운영해왔다.

나아가 네이버와 다음의 경우, 공정위가 PC 광고에서 같은 사항을 동의의결안으로 채택, 해당 사안을 지켜왔다.

미래부 권고안이 나왔을 당시 민주당 유승희 의원은 "국내 인터넷 포털들에 미래부 가이드라인은 사실상 구속력을 즉각 발휘한 것"이라며 "해외포털은 이런 한국 시장에서만 특수하게 적용되는 '검색 지침'을 따를 이유가 없다"고 지적했다.

또 "결과적으로 미래부의 권고안은 국내 인터넷 사업자만 족쇄를 채우는 것으로 작용하고 해외 검색 서비스 사업자들은 또 다른 반사이익을 볼 것이 뻔하다"는 경고도 했다.

■ 국내 서비스 ‘눈치’, 해외 서비스 ‘훨훨’

그런데 정부 당국이 모범 사례로 인용한 구글은 2013년 11월부터 광고 영역을 표시하는 음영을 제거하기 시작했다. 오히려 광고영역에 대한 음영을 제거하고, 대신 개별 광고마다 '광고'라는 표시를 붙였다.

구글은 정부 권고안을 무시하며 자율적인 시험을 해왔다. 그럼에도 규제 당국은 조용했다.

그러다 국내 사업자인 카카오가 '구글 방식'처럼 모바일 다음 검색 결과를 개편하고, 네이버 역시 모바일 검색 결과를 일부 바꾸자 일각에서는 과거에 따르기로 한 정부의 '권고안'을 문제 삼고 있다. 구글에게는 조용하던 비판이 국내 사업자에게만 일어난 셈이다.

카카오는 작년 11월에야 동의의결 대상이 아니었던 다음 모바일 검색에만 겨우 음영을 지우고 개별 광고 사이트에 '광고' 표시를 하는 실험을 시작했다.

네이버의 경우 여전히 PC와 모바일 검색광고 모두 배경색을 두고 있다.

단, 작년 말 출시한 쇼핑검색광고에 배경색 대신 상품 단위로 '광고'를 표시하는 시도를 한 정도다.

반면 구글은 검색광고 구분 방식에 대한 실험을 꾸준히 진행해왔다. 2007년부터 광고 박스 배경색을 노란색, 초록색. 파란색 등 다양한 색상으로 바꾸는 시도를 했고, 2013년 배경색을 제거한데 2015년에는 경계선의 선명도를 조절하는 테스트를 진행했다.

이외에도 구글은 검색결과 우측 영역을 'Sponsored links'에서 'Ads'로 네이밍을 바꾸고 해당 광고 영역에서는 개별 광고에 표기를 하지 않는 등 광고와 일반 검색 결과 사이의 경계를 허무는 시도를 자유롭게 해왔다.

현재는 광고 영역에 대한 별도 구분 없이 개별 광고 사이트 옆에 '광고'라는 표시를 노출하고 있다.

페이스북이나 인스타그램은 더욱 광고와 일반 콘텐츠 구분이 모호하다. 이들 SNS에선 사용자가 친구들의 콘텐츠를 받아보는 '뉴스피드' 영역 사이에 교묘히 광고가 들어간다. 해당 광고에 좋아요를 누르거나 댓글도 달 수 있다. 콘텐츠와 광고의 차이가 없는 셈인데, 이에 대한 규제는 없다.

오픈마켓 등 국내 온라인 쇼핑 사이트들도 광고와 일반 상품을 눈에 띄게 큰 차이를 두지 않는다.

반면 국내 포털들은 여전히 규제의 눈치를 보고 있다. 자칫 새로운 시도를 할 경우 역풍을 받을 수도 있기 때문이다.

■ “과도한 광고 구분, 사용성 해칠 수도”

이렇게 국내 기업이 규제 당국의 눈치를 보는 사이 해외기업은 새로운 시도들을 행하면서 사용성에도 차이가 발생했다.

정보통신정책연구원(KISDI)의 '2016 통신시장 경쟁상황 평가' 보고서에 따르면, ‘광고와 정보를 구분하는 인식률’에서 네이버와 다음이 구글보다 좋은 점수를 획득했다.

반면 ‘광고에 대한 방해 인식률’에서는 네이버와 다음이 구글에 비해 안 좋은 평가를 받았다. 검색광고에 대한 구분이 시각적으로 두드러지다 보니 사용자들의 검색 편의성을 저해한 것이 하나의 원인이 된 것으로 풀이된다.

정리하면 음영 표시 등 검색광고의 명확한 구분이 광고와 콘텐츠를 구분하는 데 효과적인 기능을 했지만, 한편으로는 사용자들이 검색결과를 볼 때 보기 불편했다는 뜻이다.

관련기사

- 머신러닝은 타깃 광고 어떻게 바꿨나2017.07.05

- “정보 범람 시대, 개인화된 메시지 전달해야”2017.07.05

- 검색 광고 성과, AI로 어떻게 극대화할까2017.07.05

- 구글 광고, 오프라인 활동까지 추적2017.07.05

KISDI 역시 “2013년 미래부에서 제정된 '인터넷검색서비스가이드라인'을 통해 검색광고에 대한 표시기준이 마련됐고, 그 후 변경된 웹페이지 디자인으로 인한 결과로 보인다”고 평했다.

업계 관계자는 "EU, 러시아, 일본에서는 자국 산업을 키우기 위해 미국 기업에 대한 견제를 강화하고 있는데, 우리나라는 오히려 자국기업에 차별적인 잣대를 들이대는 경우가 많다"면서, "인터넷은 혁신이 지속돼야 살아남을 수 있는 무한 경쟁시장인 만큼, 국내 기업이 규제의 눈치를 보는 사이, 해외 기업들의 국내 침투는 더욱 거세질 것으로 보인다"고 말했다.