‘윈텔 형제’가 IT 시장을 지배하던 시절이 있었다. 윈텔이란 마이크로소프트(MS)와 인텔을 함께 지칭하던 말이다.

운영체제(윈도)와 칩을 갖고 있던 두 업체는 PC의 심장이나 다름 없었다. 그만큼 MS와 인텔의 위세는 대단했다.

한 해를 여는 CES 기조 연설은 늘 빌 게이츠(나 스티브 발머)의 몫이었다. CES의 열기가 잠잠해질 무렵이면 인텔개발자포럼(IDF)이 바톤을 이어받았다.

1997년 처음 시작된 IDF는 개발자들이 손꼽아 기다리던 대표적인 행사였다. 펜티엄을 비롯한 여러 CPU나 ‘쿼드코어 로드맵’ 이 베일을 벗은 곳도 IDF 무대였다.

그런데 인텔이 17일(현지시간) "더 이상 IDF를 열지 않겠다"고 선언해 주변을 깜짝 놀라게 했다. IDF 없는 인텔은 선뜻 떠오르지 않는 그림이기 때문이다.

■ "PC회사에서 데이터 중심회사로 중심 옮겼다"

IDF는 최근 몇 년 동안 '주인'인 인텔만큼이나 적잖은 변화를 겪었다. 요 근래엔 인공지능(AI)이나 사물인터넷(IoT) 같은 쪽에 상당한 무게를 싣기도 했다. 인텔로선 IDF란 브랜드에 새로운 트렌드를 담으려는 몸부림이었던 셈이다.

하지만 결국 인텔은 IDF 포기 쪽으로 가닥을 잡았다. 왜 이런 파격적인 결정을 한 걸까?

물론 가장 큰 이유는 인텔의 공식 발표대로 ‘회사의 무게중심이 바뀌었기 때문’이다. 인텔은 이날 “IDF를 그만하기로 한 건 회사의 중심이 PC에서 데이터 쪽으로 넘어갔기 때문”이라고 설명했다. 충분히 수긍할 수 있는 설명이다.

PC를 중심으로 한 기술 생태계란 이미지가 강한 IDF론 더 이상 회사의 비전을 포괄하기 힘들었을 것이기 때문이다.

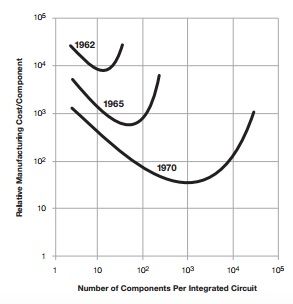

최근 ‘무어의 법칙’을 둘러싼 혼란 역시 인텔의 고민을 잘 보여준다. 인텔 창업자인 고든 무어 이름을 딴 ‘무어의 법칙’은 “반도체 집적회로의 성능이 18개월마다 두 배로 증가한다”는 게 골자다. 1965년 고든 무어가 처음 주장한 이래 50년 가까이 명맥을 이어온 법칙이다.

그런데 최근 들어 ‘무어의 법칙’이 흔들리고 있다. 실제로 반도체업체들은 지난 해 ‘무어의 법칙’을 포기하겠다는 입장을 밝힌 적 있다. 더 이상 ‘18개월 마다 두 배’란 발전 속도를 유지하기 힘들어졌기 때문이다.

올 들어 ‘무어의 법칙은 계속된다’는 선언이 있긴 했지만, 예전 같진 않다. 융합시대가 되면서 제품 로드맵을 짜는 게 그만큼 힘들어진 탓이다. 이런 고민 역시 IDF를 계속 유지하기 힘든 요인 중 하나로 작용했을 것으로 추정된다.

■ 인텔은 다른 행사를 또 만들어낼테지만…

인텔은 스마트폰 시대에 제대로 대응하지 못했다. 그건 윈텔 듀오의 또 다른 축인 MS도 마찬가지였다. 한 때 PC 뿐 아니라 IT시장 전체의 선행 지표였던 두 회사의 위세가 2000년대 중반 이후 확 꺾인 것도 그 때문이다.

최근 인텔은 이스라엘의 자율주행차 전문업체 모빌아이를 153억 달러(약 17조5천억원)에 인수하는 등 변신을 위해 몸부림치고 있다. ‘IDF 포기 선언’은 이런 인텔의 현 주소를 적나라하게 보여주는 상징적인 사건인 셈이다.

이런 인텔이었던만큼 IDF를 수리하는 것으론 새로운 시대 흐름을 담아내기 힘들단 판단을 했을 것으로 짐작된다. IDF는 사라지더라도 AI와 IoT 시대를 상징하는 다른 행사를 만들어낼 가능성도 많아 보인다.

관련기사

- 인텔, 20년 간판행사 IDF 전격 중단2017.04.18

- 인텔, 'AI 맞춤 기술' 어떻게 만드나2017.04.18

- 5G 시대 가시화…인텔의 플랫폼 굳히기2017.04.18

- 인텔, '무어의 법칙' 제동 걸었다2017.04.18

하지만 난 어쩔 수 없이 ‘사라지는 IDF’에서 저물어가는 한 시대를 목격한다. 한 때 IT시장을 지배했던 ‘윈텔 듀오’의 마지막 상징물의 퇴장이나 다름 없기 때문이다.

그 시대를 살아냈던 IT 기자의 한 사람으로서 묘한 감정을 억누를 수가 없다. 냉철해야 할 기자가 취할 자세는 아닐 테지만.