이 정부가 깊이 상관하는 민간 상품 가격 정책 가운데 국민의 큰 관심을 받고 있는 것 두 개를 꼽으라면 아무래도 집값과 통신비일 것이다. 다 피부로 느끼겠지만 집값은 한사코 올리려하고 통신비는 기어코 내리려 한다. 둘 다 국민 대다수에게 적잖은 영향을 미치기 때문에 논란의 폭이 넓고 깊다. 통신비 정책에는 많은 국민이 찬성하는 편이고 집값에 대해서는 찬반 의견이 절반씩 나뉜 듯하다.

하나는 올리고 하나는 내리는 정반대 방향인데 두 정책 다 제대로 작동되고 있는 것 같지는 않다. 대통령 공약이기도 했던 통신비 인하는 사실상 실현할 방법이 없어 보인다. 집값은 정부 뜻대로 팍 올려놨는데 그 효과가 긍정적이라고 볼 수 없다. 뭔가 문제가 있다고 봐야 한다. 정책은 일관성도 중요하지만 지나치게 관성에 끌려가는 것도 옳지 않다. 둘 다 다시 원점에서 생각해볼 필요가 있다.

시장경제에서 가격은 ‘보이지 않는 손’이 결정하도록 놔두는 게 좋은데 시장이 ‘기울어진 운동장’처럼 왜곡됐을 때는 정부가 관여하는 것도 나쁘지 않다. 정부가 상관하면 그 결과는 대다수 보통 사람에게 유리해야 의미가 있다. 다수에게 유리하다는 건 정부의 가격 조절로 시장이 건전한 활력을 되찾고 경기가 살아나서 보통사람의 주머니가 두둑해진다는 의미다. 두 정책이 과연 그런 효과를 내고 있나.

집값부터 보자. 집값이 오르면 부자가 되는 셈이다. 그러니 돈 쓰는 사람이 늘어날 수 있다. 소비가 촉진되고 경기가 살아나는 것이다. 내수 진작. 지금 정부의 최대 숙제를 해결할 가능성이 있다. 그런데 현실은? ‘빚내서 집사고 지갑 닫았다’는 보도들이 속출하는 것으로 봐 시장은 정부 생각과 다른 방향으로 움직이고 있는 듯하다. 집값 올려봐야 돈을 쓸 수 있는 보통사람은 많지 않다는 이야기다.

왜 그럴까. 고성장기의 자연스러운 부동산 가치 상승과 저성장기의 인위적인 부동산 가치 상승의 근본적인 차이가 아닐까. 산업은 위축되고 임금은 박한데 집값만 오른다고 쓸 돈이 생기겠느냐는 의미다. 원래 집 한 채를 가졌던 사람도, 빚을 내 새로 한 채를 장만한 사람도, 한 채도 없이 전월세 사는 사람도 쓸 돈이 늘어날 리 없다. 오히려 빚내 산 사람과 전월세자는 쓸 돈이 줄어들 수밖에 없다.

더 쓸 수 있는 사람은? 그렇다. 원래 여러 채를 가졌던 사람. 집값 오른 뒤 팔아 현금화했거나 전세 오른 만큼 월세로 전환해서 매달 적잖은 돈이 새롭게 들어온 사람. 그런 사람의 비중이 얼마나 될지 모르겠는데 그들이 쓰는 돈이 내수를 진작시킬 정도라고 생각되지는 않는다. 그러면서 부(富)의 이동만 가속화한다. 다수의 집 없는 사람한테서 소수의 집 많은 사람으로. 부익부빈익빈. 결과가 그렇다.

통신비는 어떤가? 대통령이 선거 공약으로 내걸었을 정도니 비싸다고 생각하는 국민이 절대 다수임에 틀림없다. 비싸다고 생각하는 국민 마음도 이해되고 이를 선거에 이용하는 정부나 정치권의 처지도 알 것 같다. 그러나 이 공약은 결국엔 공약(空約)이 될 수밖에 없다. 괜히 엉뚱한 기대만 높여놓고 반(反) 기업 정서만 자극하게 된다. 설사 내린다 하더라도 국민 주머니를 두둑하게 하는 건 아니다.

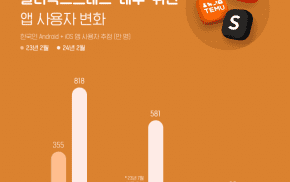

통신비를 내리려면 이통 3사 영업이익을 줄이는 길 밖에 없다. 작년 3개사의 영업이익은 2조1천억 원이다. 이것을 0원으로 만들어 5천500만 가입자의 통신비를 줄인다면 1인당 연간 3만8천원이고 월 3천200원이다. 그게 그렇게 큰 의미가 있는 걸까. 또 영세 유통업소를 확 줄여 비용구조를 낮춘다면 통신비를 조금 더 내릴 수 있다. 그런데 수십만 개에 달하는 그들의 일자리는 또 어디서 만들 건가.

관련기사

- 단통법 1년, 짓눌린 보조금 폭발하나2015.09.24

- 삼성에 묻는다…폰을 왜 접으려하나2015.09.24

- LG 스마트폰이 설 지점은 어디인가2015.09.24

- 스티브 잡스 때문에 괴로운 분 보셔요2015.09.24

스마트폰 가격이 비싸다는 말도 이해는 간다. 그런데 이미 망한 팬택은 뭐고 겨우 적자를 면한 뒤 허덕대는 LG전자는 뭔가. 유통 구조의 문제 때문에 출고가가 비교적 높게 책정된 것은 맞지만 실제 소비자 구매가는 기업 생존선에 걸려 있다는 증거다. 게다가 좀 더 저렴한 보급형 제품이 없는 것도 아니고 누가 못 사게 막는 것도 아니다. 프리미엄 제품 가격이 비싸면 좀 더 싼 걸 사면 될 일이다.

집은 생계와 직격되는 사안이고 통신은 현대 사회에서 필수품이라고는 하지만 생계보다는 문화생활에 더 가깝다. 특히 스마트폰 하드웨어는 다양한 가격대 제품이 존재해 어쩌면 사치 기호 상품으로 볼 여지마저 있다. 그래서 집값과 통신비에 대한 가격 정책은 근본적으로 다른 기준으로 고민해볼 필요가 있다. 집값는 낮추는 게 국민 복지에 도움이 되고 통신 서비스와 단말기는 기호에 맡겨야한다.