[샌프란시스코(미국)=김우용 기자]오라클이 퍼블릭 클라우드 서비스를 대대적으로 업그레이드하고 아마존웹서비스(AWS)와 세일즈포스닷컴 등 선도 클라우드 서비스 업체 추격에 나섰다. IBM이나 VM웨어 등 전통통IT업체들과 마찬가지로 오라클 역시 애플리케이션을 퍼블릭 클라우드와 사내 IT시스템 사이에서 원활하게 이동할 수 있는 ‘포터블’을 차별화포인트로 내세웠다.

오라클은 최근 개최한 ‘오라클 오픈월드2014’ 컨퍼런스를 통해 서비스형 소프트웨어(SaaS), 서비스형 플랫폼(PaaS), 서비스형 인프라(IaaS) 등 퍼블릭 클라우드 3계층에 대규모 업데이트를 발표했다.

래리 엘리슨 오라클 회장 겸 최고기술책임자(CTO)는 “오라클은 전세계 클라우드 서비스회사 중 가장 많은 SaaS 애플리케이션을 갖췄고 20개 영역에서 100여개 앱을 새로 추가했다”며 “오라클 SaaS 애플리케이션은 모두 오라클 플랫폼과 인프라에 기반하며 고객은 오라클 앱을 만든 것과 동일한 플랫폼으로 시스템을 개발할 수 있다”고 강조했다.

올해 발표에서 눈에 띈 부분은 마케팅, 세일즈, 인사관리(HCM), 전사적자원관리(ERP)와 같은 오라클판 SaaS 앱보다 PaaS인 ‘오라클 플랫폼 클라우드’였다.

오라클 플랫폼 클라우드는 자바 웹로직 미들웨어 서버를 제공하며, 오라클 데이터베이스(DB)를 기본으로 사용한다. 오라클 개발 프레임워크로 애플리케이션을 개발하고, 모바일, 분석, 사용자인증 등에 대한 다양한 API와 라이브러리를 제공한다.

올해 추가된 새 서비스는 서비스형 DB인스턴스다. 오라클DB를 가상머신(VM) 형태로 필요한 만큼 할당받아 사용하면 된다. 서비스형 자바는 클라우드 상에 자바 웹로직 서버 클러스터를 할당받아 쓰게 해준다.

오라클 PaaS는 일정 규모 이상의 기업 IT시스템을 겨냥해 만들어졌다. 제공되는 서비스를 보면 웹애플리케이션 서버를 위한 프레임워크와 라이브러리, 애플리케이션 수명주기 관리(개발자 클라우드), 여러 시스템 요소를 연결하는 SOA(메시징 클라우드), 파일 공유 및 협업 솔루션(도큐먼트 클라우드), 하둡 프레임워크 활용(빅데이터 클라우드), IT시스템 설계, 구축, 모니터링, 관리를 위한 통합(통합 클라우드) 등을 제공한다.

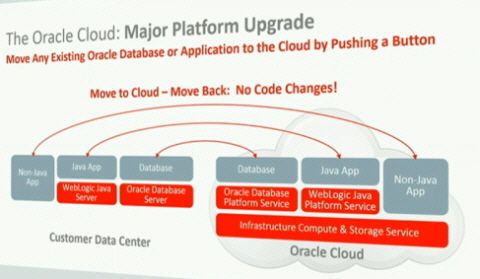

올해 오픈월드2014 행사장 곳곳에서 오라클은 플랫폼 클라우드의 강점으로 ‘포터블’을 강조하고 또 강조했다. 래리 엘리슨 CTO는 직접 기조연설에서 사내 IT시스템을 오라클 플랫폼 클라우드로 이전하는 것을 직접 시연했다. 오라클에 따르면 오라클 PaaS를 통해 기업들이 자바 애플리케이션과 오라클DB를 코드 수정 없이 오라클 클라우드로 옮길 수 있다. 반대로도 가능하다.

래리 엘리슨 CTO는 “오라클 PaaS에서 업계 표준 언어인 자바와 SQL로 새 애플리케이션을 개발한 뒤 프라이빗 클라우드로 옮겨서 쓸 수 있고 회사 내 애플리케이션을 오라클 PaaS로 옮겨 백업, 암호화, 보안, 고가용성, 운영 등을 자동화하고, 인메모리 등을 활용하도록 현대화할 수 있다”고 강조했다.

이는 오라클, IBM, 마이크로소프트(MS), VM웨어 등 기업 내부에 구축하는 플랫폼을 주로 판매해온 대형 IT기업이 왜 인프라와 플랫폼을 퍼블릭 클라우드 서비스로 내놓으려 하는지를 보여주는 대목이다.

많은 기업들은 사내 업무용 애플리케이션을 새로 만들 때 아마존웹서비스(AWS)를 활용한다. 신규 개발부터 테스트 단계에 이르기까지 AWS 환경에서 애플리케이션을 개발한 뒤 회사 내 인프라로 옮겨 가동하면, 인프라운영 부담을 대거 절감할 수 있기 때문이다.

문제는 AWS가 제공하는 시스템 인프라와 기업 내 시스템간 상호호환성이다. AWS에서 만든 앱을 MS 윈도서버나 VM웨어 V스피어, 리눅스, 혹은 유닉스OS 등으로 구성되는 기업 인프라로 옮겨 안정적으로 쓸 수 있다고 보장할 수 없다.

자칫 힘들게 만들어놓은 애플리케이션을 사내 인프라로 옮기기 위해 수정을 많이 하거나 아예 재개발을 해야 하기도 한다. 데이터베이스나 파일저장소 같은 경우도 포맷 변환 등이 필요해 이전이 쉽지 않다.

기업으로선 새 애플리케이션을 현업 시스템으로 전환하기 위해 AWS를 장기적으로 사용하거나, 힘들게 사내 인프라로 옮겨오는 둘 중 하나의 선택에 직면하게 된다.

이에 대형 IT기업은 자신들의 플랫폼으로 만든 퍼블릭 클라우드를 구축함으로써 SI 프로젝트를 서버 구입없이 할 수 있게 하는 전략을 택하고 있다. 어차피 동일한 DB와 WAS 인프라를 사용할거라면 오라클 PaaS와 IaaS에서 개발하고, 동일한 구성을 가진 사내 인프라로 쉽게 전환하라는 것이다.

‘코드 수정이나 속도 저하 문제 같은 것도 없고, 퍼블릭 클라우드에서 아예 현업 시스템을 운영할 경우 관리까지 자신들이 책임진다’는 발언은 이번 오라클 오픈월드뿐 아니라 IBM의 블루믹스와 VM웨어의 V클라우드에어에서도 동일하게 등장한다.

전통적인 IT업체들은 고객 투자보호란 양념도 곁들인다. 기업이 수년동안 막대한 돈을 들여 개발하고 운영해온, 이른바 레거시(legacy) 애플리케이션을 버리지 말고, 대형 IT회사의 퍼블릭 클라우드에 옮겨 현대화하면서 더 오래 쓰라는 것이다.

이같은 퍼블릭 클라우드 전략은 십수년간 공고하게 형성된 SI 파트너 생태계와도 연관된다. 많은 기업들이 AWS를 활용하면, 대형IT회사와 끈끈한 파트너십을 통해 사업을 영위해오던 SI 업체들은 사실상 무한경쟁에 내몰리게 된다.

지금까지는 오라클 SI 파트너, IBM SI 파트너 등 독과점 형태의 생태계가 있었는데 AWS는 기존 IT업체와 같은 독과점적인 파트너 정책을 운영하지 않는다. 결국 기존 IT회사의 퍼블릭 클라우드란 개발 프레임워크로 고객을 묶고, 파트너 생태계도 유지하는 전략인 셈이다.

관련기사

- 오라클, 모바일 앱 개발 플랫폼 키운다2014.10.05

- 오라클, PaaS에 ‘자바-DB’ 전진 배치2014.10.05

- 오라클 "DB는 가장 큰 클라우드 비즈니스"2014.10.05

- 한국IBM, PaaS 기반 프라이빗 클라우드 출시2014.10.05

토마스 쿠리안 오라클 제품개발사업부 총괄부사장은 프로젝트 중심적인 SI 파트너는 오라클 클라우드로 프로젝트를 구현해서 고객 요구조건에 부합하는 걸 준비할 수 있다”며 “온프레미스로 시스템을 가져와야 할 경우 프로젝트 기간만 클라우드로 만들고, 완성된 후 온프레미스로 옮기면, 동일한 환경을 양쪽에서 운영할 수 있게 된다고 강조했다.

그는 이어 “이 경우 리스크가 감소하는 효과를 거둘 수 있다”며 “보통 클라우드로 가면 리스크에 노출된다고 하는데 포터블이란 성격 때문에 언제든 원하는 환경으로 옮길 수 있으니 그런 우려가 없다”고 덧붙였다.