‘SOA’, ‘서비스지향아키텍처’

지난 10년 사이 IT업계에 몸담았던 사람이라면 쉽게 잊을 수 없는 IT키워드다. 물론 SOA에 대한 기억은 많은 이들에게 그다지 긍정적이지 않다. 2000년대 중반 대형 IT솔루션 업체들의 주도속에 화려하게 등장했다가 서서히 잊어져간 유행어로 추억될 뿐이다.

SOA는 기업이나 조직이 IT시스템을 구축하는 방법론에 대한 개념으로 특정 업무용 시스템을 매번 새로 구축하지 않고, 계속 재활용할 수 있는 서비스용 시스템을 만들자는 시도였다. 블록을 쌓듯 IT구성요소를 필요할 때 누구든 꺼내 조립(공유)할 수 있게 한다는게 골자였다.

이 같은 접근법은 인프라보다 애플리케이션, 혹은 서비스(업무) 본연에 집중함으로써, IT인프라를 유연하고 민첩하게 하고, 비용절감효과까지 거둘 수 있단 점에서 폭발적인 관심을 끌었다. 다운사이징과 함께 SOA는 2000년대 중반 IT시장을 상징하는 키워드였다.

그러나 반짝 인기였다. SOA에 대한 관심은 확 수그러들었다. 만은 기업 IT담당자들은 SOA를 IT업계의 마케케팅 슬로건으로 여긴지 오래다. 2009년 버튼그룹의 엔 토마스 메인은 'SOA는 죽었다'(SOA is dead, Long Live Services)란 도발적인 제목을 단 글까지 남겼다. 그의 글은 SOA의 실패로 해석됐다.

이후 IT업계에서 SOA는 사실상 금기어가 됐다. 클라우드 컴퓨팅과 빅데이터 열풍속에 SOA가 파고들 공간은 없어졌다.

그런데 네트워크장비 팔던 시스코시스템즈가 SOA라는 말을 다시 꺼내들었다. 대신 이름은 바꿨다. 애플리케이션중심인프라(Application Centric Infrastructure, ACI)다. SOA란 단어를 입에 담지 않지만, 시스코가 지향하는 목표는 결국 SOA다.■시스코 ACI, 정책서버와 애플리케이션 인지 네트워크

시스코코리아(대표 정경원)는 20일 서울 삼성동 코엑스 인터컨티넨탈호텔에서 기자간담회를 열고 최근 공개된 ACI 특장점과 신제품을 소개했다. 시스코 자회사인 인시에미 네트웍스의 브래들리 웡 엔지니어링 부사장이 직접 참석해, ACI에 대해 소개했다.

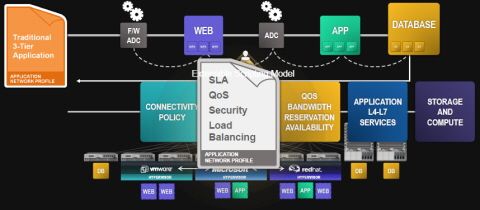

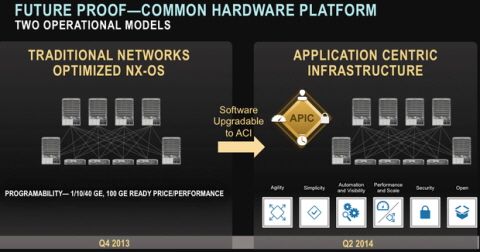

시스코 ACI는 정책 기반 컴퓨팅을 실현하기 위한 데이터센터 솔루션이다. 인프라는 구성요소별로 공통의 풀로 만들어 준비해놓고, 애플리케이션에 사전 정의된 정책에 따라 서버, 스토리지, 네트워크, 보안 등을 할당, 관리해주는 정책서버SW와 네트워크 장비로 이뤄졌다. 애플리케이션정책컨트롤러(APIC)란 정책관리SW, 넥서스9000 스위치다. 넥서스 9000 스위치 제품은 상용 실리콘과 시스코가 특수 제작한 전용칩(ASIC)을 탑재했다.

회사측에 따르면 포트당 10G~40G 속도의 대역폭과 논블로킹 성능, 슬롯당 288 포트의 집적도, 경쟁사 대비 25% 높은 전력효율성 등이 장점이다.

ACI의 핵심은 APIC다. APIC는 애플리케이션에 시스템 자원을 할당하고, 관리하는 콘트롤타워 역할과 함께 서비스 담당자는 물론 서버, 스토리지, 네트워크, 보안, 운영조직이 공통으로 활용하는 플랫폼 역할도 한다.

넥서스9000은 APIC 작동을 원활히 하기 위한 네트워크 장비단의 수단 정도다. 브래들리 웡 부사장은 “애플리케이션 담당자가 복잡한 인프라 지식을 몰라도 보안 정책, SLA 관련 QOS, 로드밸런싱, 방화벽, WAN 등 애플리케이션에 필요한 요건 정의만 내려주면 연결할 수 있다”고 말했다.

일단 시스템 담당자들은 서버, 스토리지, 네트워크, 방화벽 등의 인프라를 서비스풀 형태로 갖춰놓는다. 그리고 애플리케이션 담당자가 APIC 관리콘솔에서 자신이 구축하고자 하는 서비스에 맞게 각 콤포넌트를 드래그앤드롭하고 네트워크 연결, SLA, QoS, 로드밸런싱, 보안정책 등 원하는 요구조건을 선택하면 이후 인프라 단계의 구축과 설정은 자동으로 이뤄진다.

들불처럼 번졌던 SOA란 단어는 사라졌지만, 그 개념과 방법론은 살아남았다. 이후 구글, 아마존 같은 인터넷서비스회사들이 애플리케이션프로그래밍인터페이스(API)를 활용해 사실상의 SOA를 실천했고, 성공을 거뒀다. SOA를 성공시킨 건 IT업체가 아니라 웹서비스 업체란 얘기까지 할 정도다. 그리고 이들이 만들어낸 RESTful API와 개방형 프로토콜을 기반으로 시스코도 SOA를 다시 들고 나올 수 있었다.

시스코 ACI에 깔린 APIC는 이후 애플리케이션과 인프라의 온전한 연결을 관장하며 이전, 폐기 등의 이벤트 발생 시 인프라 변경도 알아서 수행한다. 성능을 최적화시켜 주는데 어디서나 어떤 애플리케이션이든 지원도 가능해 물리/가상 인프라 통합 관리를 보장한다.

말하는 당사자가 미들웨어업체에서 네트워크장비업체로 바뀌었다는 정도만 빼면 SOA와 유사하다. 시스코코리아 관계자들도 “APIC에 대해 데이터센터 인프라를 위한 미들웨어를 만들었다고 보면 된다”라고 말했다.

100만개의 엔드포인트를 관리할 수 있으며, 스위치 데이터부나 제어부에서 독립적으로 운영돼 APIC가 오프라인일 때도 네트워크가 엔드포인트 변경에 대응할 수 있게 해준다. 애플리케이션 네트워크를 정의하고 자동화하는 방식에 있어서 뛰어난 유연성을 보장하며, 프로그래밍 기능과 중앙 집중식 관리에 맞게끔 설계됐다. APIC와 유사한 솔루션이 아예 없는 건 아니다. 여러 매니지먼트도구나 프로비저닝, 오케스트레이션도구 들이 유사한 일을 수행해준다. 그러나 실제로 하드웨어와 기능적으로 긴밀하게 결합된 건 아니었다. 시스코는 APIC의 역할을 퍼펫, 셰프, CF엔진, 파이썬 스크립팅 같은 도구와 CA, BMC, IBM 티볼리, 오라클, 레드햇, SAP, MS, VM웨어 등의 제품에서 구현할 수 있도록 했다. 넥서스 9000 스위치만 사용하거나, 기존 넥서스 스위치 이용자가 NX-OS를 ACI용으로 업그레이드 하면 된다.

시스코는 이번에 새롭게 발표한 ACI를 통해 네트워크에 연결돼 있는 물리적인 IT자원은 물론 가상 환경에 있는 IT 자원에 대해서도 효율적인 가시성과 통합 관리 역량을 보장할 수 있는 데이터센터 및 클라우드 솔루션을 제공할 수 있다고 강조했다.

이를 통해 애플리케이션 구축 주기를 단축시켜 비즈니스 프로세스를 가속화하고 비즈니스 실적 개선에도 크게 기여할 수 있을 것이라고 설명했다.

■시스코, 가상의 인공지능 아키텍트를 만들다

SOA의 실패 원인엔 여러 분석이 있다. IT업체들이 호환성을 제공하지 못했던 점, 기업들이 비즈니스 관점보다 기술적 관점에 집중했던 점들이 꼽힌다.

시스코의 분석은 약간 다르다. IT시스템과 애플리케이션 사이의 괴리다. 여기엔 IT부서 조직구조 자체와 기술적 제약이 둘다 포함된다.

기업이 새로운 IT시스템을 도입하려면 지난한 과정을 거쳐야 한다. 애플리케이션 개발 조직과 시스템, 네트워크, 보안 등 인프라 조직이 첨예하게 대립하며 의견을 조율하는 절차가 딱딱하기 때문이다.

시스코에 따르면, IT관련 부서 간의 극명한 대립은 저마다 다른 언어를 사용하는데서 비롯된다. 애플리케이션 개발조직은 인프라의 세세한 구성보다 그저 애플리케이션이 안정적이고 온전한 성능을 보이기만 바란다. 반면, 서버조직은 CPU, 메모리, 상면에 집중하며, 스토리지조직은 용량에, 네트워크 조직은 물리적 포트수에, 보안조직은 열어줘야 할 포트에 신경쓴다. 결과적으로 폐쇄적인 조직구조가 폐쇄적인 시스템을 만든다.

이를 해결하는 근본적 방법은 CIO나 아키텍트가 애플리케이션부터 인프라의 세세한 부분까지 면밀히 이해하고, 애플리케이션 워크플로우를 알고 있으면서 조율해야 한다. 그러나 이런 수준의 관리자는 이 세상에 거의 존재하지 않는다. 시스코의 APIC는 존재하지 않는 사람 대신 인공지능 아키텍트를 만든 것이다.

관련기사

- 시스코, SDN 대항마로 'ACI' 공개2013.11.21

- 페이스북·아마존 "SDN 개발자 찾아요"2013.11.21

- VM웨어 "SOA는 유행, 클라우드가 진짜"?2013.11.21

- [SOA기획] 파티는 다시 시작되는가?2013.11.21

브래들리 웡 수석부사장은 “IT 민첩성의 병목은 IT 그 자체에 있다”라며 “대부분의 CxO가 해결해야 하는 문제는 엔터프라이즈 환경 안에 너무 많은 애플리케이션이 있고, 복잡해서, 제대로 파악조차 못하고 있다는 점”이라고 지적했다.

시스코는 ACI를 ‘신세계’를 여는 아키텍처라고 표현한다. 존 챔버스 시스코 회장은 “애플리케이션 경제를 위한 IT의 변혁”이라고 의미부여했다. 라우터, 스위치 팔던 네트워크 거인 시스코는 IT업체들의 앞선 실패를 극복하고 약속을 지킬 수 있을 것인지 주목된다.