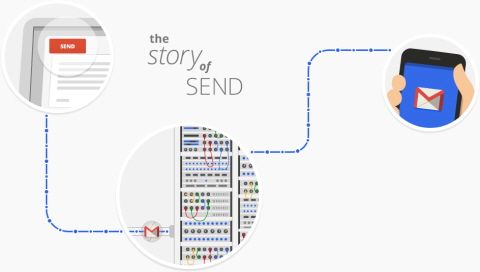

구글 G메일의 보내기 버튼을 누르는 순간 무슨 일이 일어날까. 눈에 보이지 않지만 보내기 버튼을 누르는 순간부터 복잡하고 광대한 일이 벌어진다. 이 과정을 구글이 애니메이션을 통해 설명했다.

최근 구글은 홈페이지를 통해 G메일 보내기 버튼을 누른 후 벌어지는 IT 프로세스의 전체 과정을 애니메이션으로 제작해 게재했다.

'The Story of Send'란 이름의 이 애니메이션은 클라우드 인프라 상에서 벌어지는 복잡하고 어려운 컴퓨팅 과정을 쉽게 설명하고 있다. 구글은 이를 통해 컴퓨팅 과정에서 일어나는 자사의 그린IT를 강조하는 모습이다.

G메일 보내기 버튼을 누르는 순간, 사용자 메일은 집에 연결된 공용 인터넷망을 통해 구글 데이터센터로 보내진다. 구글의 데이터센터에 들어가는 메일은 보안장비를 거치며, 이 후 구글의 클라우드 서버군에 도달한다.

서버군에 직접 들어가기 직전 악성코드 감염여부를 재검사하며, 서버에서는 데이터를 백업해 둔다. 서버 속에 들어간 메일은 각 서비스에 맞게 컴퓨팅 과정을 거쳐 다른 사람에게 보내진다.

구글은 이같은 모든 절차에 친환경 에너지를 사용하고 있음을 강조했다. 구글은 자사의 설비가 전통적인 데이터센터보다 50%의 에너지를 사용한다고 강조했다.

구글의 대변인은 씨넷과 인터뷰에서 “컴퓨팅 자원을 최적화하고 에너지효율성을 개선하기 위해 클라우드 인프라스트럭처를 재설계했다”라고 밝혔다. 구글이 밝힌 비밀은 공유 리소스 아키텍처다.

보통 데이터센터는 데이터와 서버를 언제든 사용가능하고 보호하기 위해 여분의 페일오버시스템을 갖춘다. 데이터센터는 다른 지역의 쌍둥이 데이터센터와 연결돼 불시의 장애에 대비하게 된다. 이는 재해복구(DR), 혹은 백업 데이터센터로도 불린다.

구글은 이와 달리 전세계 각지에 흩어져 있는 데이터센터의 자원들을 페일오버 시스템으로 활용한다. DR을 위한 데이터센터가 따로 없는 것이다. 실제 서비스용 인프라와 백업 인프라가 구분되지 않으며, 같은 물리적 자원을 상황에 따라 별도의 자원처럼 활용하는 것이다.

한 곳에서 장애가 생기면, 그 워크로드는 다른 지역의 여러 데이터센터로 분산된다. 한 서버가 죽더라도 다른 어딘가의 서버가 그를 대체하기 때문에 서비스 복구시간이 짧다

구글은 완벽한 스탠바이 시스템을 운영하지 않고, 전체 인프라를 효율적으로 사용해 서비스 다운타임을 줄이며, 데이터의 안정성을 확보한다.

구글 측은 “스페어를 가지지 않는다는 사실은 상당한 비용절감을 뜻한다”라고 강조했다.

이는 또 한편으로, 한 개인의 G메일 혹은 구글앱스 계정이 특정한 지역에 의지하지 않는다는 것을 의미한다.

관련기사

- 애플 아이클라우드, 100% 재생에너지로 운영2012.05.21

- “데이터센터 아무한테나 맡기지 마라”2012.05.21

- 데이터센터 통합 가상화 모델, 실용적일까2012.05.21

- 소프트뱅크, 클라우드 도입했더니…2012.05.21

사브리나 파머 구글 G메일 엔지니어링 매니저는 “자신은 실리콘밸리 회사에서 근무하지만 내 G메일은 미국 밖 유럽의 데이터센터에 호스트된다”라며 “평균적인 응답시간으로 볼 때 어떤 경우에 사용자 계정이 성능을 개선할 수 있느냐에 따라 위치가 정해지는 것”이라고 설명했다.

구글 대변인은 “지메일 계정의 90% 이상이 5초 이내에 전송되고, 50% 이상이 1초 미만으로 전송된다”고 강조했다.