[게임 바로보기⑦] 게임 그리고 청소년 교육

*게임과 범죄의 상관성 “증거가 없다”

*게임, 교육과 지구 환경을 말하다

*외국부모, 게임교육=인성교육

미국의 게임 문화는 1967년 컴퓨터 게임과 함께 태동했다. 1971년에는 최초의 아케이드 게임 ‘스페이스워(Spacewar)’가 등장했다. 본격적인 상업화는 흔히 오락실로 불리는 아케이드 센터의 아타리 동전 게임기가 나와 시작됐다.

폭력 게임, 과몰입에 대한 논쟁 역시 종종 있어왔다. 두 천재의 합작품 id사의 ‘둠(DOOM)’이 10대 청소년의 총기 살인과 연관성이 있다는 논란이 있었고 그보다 전에는 차량으로 괴물을 공격하는 ‘데스레이스’(Death Race, 1976)가 폭력성 논쟁에 불을 붙였다.

이 게임은 차량을 몰아 게임 내 있는 괴물들을 치어 죽이는 내용으로 미성년자들에게 폭력 게임이 악영향을 줄 수 있다는 논쟁이 불거진 최초의 작품이다.

실사풍의 캐릭터가 등장해 잔인하게 상대방을 죽이는 ‘모탈컴뱃(Mortal Kombat)’이나 차량으로 사람을 공격하는 ‘카마게돈(Carmageddon)’도 정치권과 언론의 집중 견제를 받았다.

하지만 미국의 게임 심의 단체 ESA(Entertainment Software Association)는 폭력성 논쟁에 곧바로 응수하기보다 다른 방법을 택했다. 바로 부모들에 대한 게임 교육과 인식을 높이는 활동이 그것이다. ESA는 부모가 직접 아이들을 통제하길 권했다.

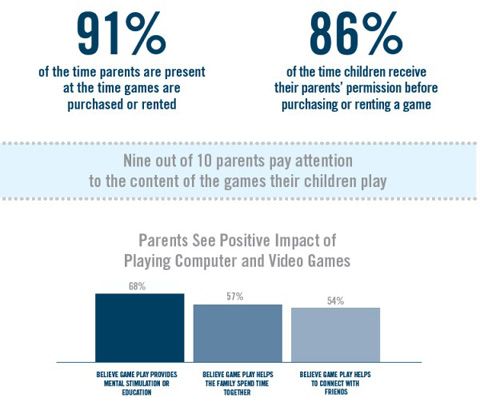

■미국의 부모 91%, 게임등급 구분... 자녀에게 게임 직접 사준다

ESA는 등급에 따라 게임의 폭력성이나 선정성 등을 구분하고 이를 부모들이 확인할 수 있도록 했다. 단순히 연령으로 나누기보다 7개의 로고와 30가지의 부가 설명을 붙여 알아보기 쉽게 만들었다.

애매한 로고보다는 직접적으로 '거친 언어' '잔인한 무기 등장' '신체 노출' 등 설명을 넣어 누구나 한 눈에 게임의 수준이 어떤지를 알 수 있게 했다. 이 같은 발표가 있은 후 부모들의 항의는 눈에 띄게 줄었고 매장에 직접 아이와 함께 오는 부모의 발길도 늘어났다.

이 같은 ESA의 노력은 게임 문화와 가정 내 게임 환경에 큰 변화를 줬다. 미국 가정의 91%는 부모가 아이에게 게임을 직접 사주거나 아이와 함께 가서 게임을 구매한다는 조사 결과가 이를 반증한다. 이는 우리나라 부모와 미국 부모가 가장 크게 대조되는 모습이다. 우리나라는 10명 중 2명이 채 안 된다.

미국의 부모 10중 9명은 자신의 아이가 어떤 게임을 구매했는지, 그리고 어떻게 즐기고 있는지에 대해 관심을 가지고 있다. 이들 전체 중 75%는 아이들이 게임을 하는 것에 대해 부모의 통제 또는 동의가 필요하다고 답변한 사실도 주목된다.

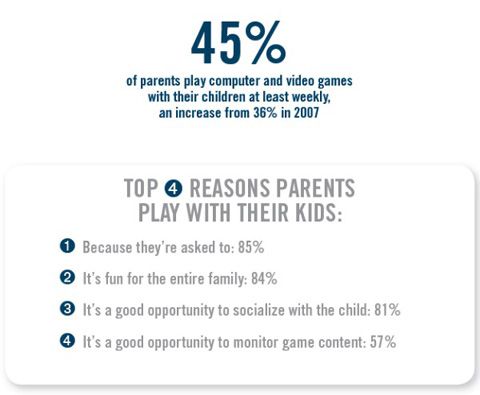

또한 설문 전체 응답자 중 45%는 최소 일주일에 한 번 이상 아이와 함께 게임을 즐기고 있는 것으로 조사됐다. 아이가 하는 게임을 직접 확인하고 함께 즐기는 시간을 꾸준히 지속적으로 가지고 있다는 뜻으로 해석해볼 수 있다.

이는 우리나라 실정과 비교해보면 정말 큰 차이를 나타낸다. 미국에서도 게임이 가진 폭력성이나 자극적인 소재에 대해 아이들이 무방비로 노출이 되는 것에 대해서는 우려의 목소리가 나오고 있지만 여기서도 교육의 대상은 아이들이 아니라 부모다.

거실 내 게임기를 두는 일본의 가정도 이와 비슷하다. 좀 더 개방적인 게임 문화를 가진 일본은 TV에서도 심심치 않게 게임 광고를 접할 수 있고 부모가 아이를 위해 게임을 사다주는 모습은 일반적인 가족의 모습이다.

이 두 나라의 공통점은 아이들이 어릴 때부터 접하게 되는 게임이라는 콘텐츠에 대해 부모가 많은 관심을 보이고 있다는 점이다. 아이가 어떤 게임을 하는지, 게임을 언제 하는지 등 기본적인 것부터 게임 시간과 하지 말아야 할 게임에 대한 통제까지 꼼꼼하게 한다.

일찍 게임을 접한 아이들이 사회성이 떨어지는 일은 없다. 게임을 통해 커뮤니티를 활성하고 오히려 더 적극적으로 자녀들이 사회에서 활동할 수 있는 동기로 쓰인다. 포켓몬 게임 대회에 가족 전체가 참가해 입상을 한 사례는 기네스북에 등재될 정도로 화제가 됐다.

■한국, 부모 자녀 대화 하루 30분 미만... 게임으로 눈높이 접근 필요

하지만 우리나라에서는 이 같은 사례는 보기 힘들다. 본지에서도 올바른 게임 교육관을 가진 참부모가 소개되기도 했지만 대부분의 부모는 시간상 또는 여러 핑계로 인해 자녀와의 대화를 기피하고 있다.

게임 과몰입에 빠진 가정들을 조사한 결과에 따르면 초·중학생이 부모와의 대화가 부족하다는 의견이 전체 45%를 차지했으며, 과반수는 하루 대화 시간이 30분이 안됐다. 아이들과 대화조차 못하는 부모가 아이들이 어떤 상황에 있는지 알 수 없다는 것을 드러낸 결과다.

전문가들은 부모와 아이가 함께 하는 게임 시간이 많을 수록 서로를 의지하고 인정하게 된다고 입을 모은다.

특히 부모와 함께 게임을 하는 것은 통제에도 큰 영향을 준다. 부모가 스스로 적정 시간에 게임을 멈추는 모습을 보여주면 자녀 역시 이를 보고 배운다. 게임 내 폭력적인 것은 허구이며, 이를 현실에서 하면 안 된다는 것도 게임을 직접 하면서 알려주면 좋다.

게임을 통한 대화는 아이의 눈높이에 부모가 맞춘다는 것을 의미하기 때문에 자녀에게 심리적인 안정감을 준다는 조사 결과도 나왔다. 부모가 강압적으로 느껴지지 않는 편안한 상태에선 아이가 걱정하는 문제나 현상황에 대한 부모의 질문에 즉각 대답하는 모습을 보인다.

무조건 교육적인 내용을 담은 게임을 권하는 것은 좋지 않다. 이 역시 아이들이 하는 게임을 인정하지 않는다는 것을 무의식적으로 아이한테 표출하는 것이기 때문이다. 아이들이 하는 게임을 부모들이 알고 옆에서 지켜봐주면서 대화를 꾸준히 시도하는 것이 좋다.

관련기사

- [게임 바로보기⑦] 게임, 교육과 지구 환경을 말하다2012.02.10

- [게임 바로보기⑦] 게임과 범죄의 상관성 “증거가 없다”2012.02.10

- [게임 바로보기⑥] 게임 규제 현실성 제로…문제투성이 법안2012.02.10

- [게임 바로보기⑥] 게임업계 자율 규제 해왔지만...2012.02.10

ESA의 한 관계자는 “아이가 게임 과몰입에 빠지는 것은 부모의 무관심이 가장 크다”며 “어릴 때부터 게임을 인지 시켜주고 이를 부모가 보고 통제해주지 않으면 다른 문제를 야기할 수 있다”고 말했다.

이 관계자는 또 무작정 아이들을 치료 기관에 맡기고 의존하기 보다는 부모가 아이와 함께 과몰입 문제를 개선할 수 있도록 함께 고민하는 것이 필요하다는 의견도 덧붙였다.