플래시메모리에 사용되는 금속 전극을 탄소나노물로 대체하면 메모리 성능, 신뢰도가 크게 향상된다는 사실이 국내 연구진에 의해 규명됐다. 탄소나노물로 20나노미터이하 플래시 메모리 소자 상용화 기술적 장벽을 극복할 수 있다는 것을 증명한 연구 성과다.

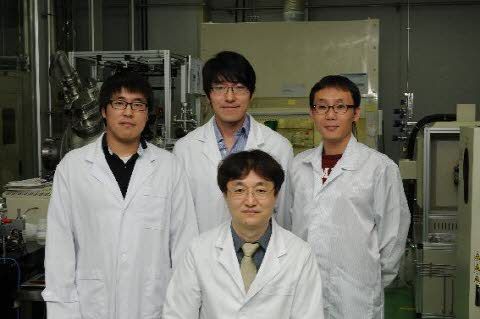

21일 한국과학기술원 조병진 교수팀은 흑연 표면층을 한겹 떼어내 만든 탄소나노물질인 그래핀을 이용해 데이터 보존력을 높일 수 있다고 발표했다.

조 교수팀의 연구는 그래핀이 먼 미래의 반도체 소자가 아닌 현재 양산중인 반도체 소자에 바로 활용할 수 있는 소재를 증명한 첫 사례다. 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘나노 레터스'지에 온라인 속보(11월 22일)로 게재된다.

국내외 기업에서는 20나노미터 이하 급에서 사용될 것으로 예상되는 전하포획방식의 플래시 메모리 소자를 연구 개발 중이다. 전하포획 플래시는 전하를 기존 도체가 아닌, 부도체 물질에 저장하는 방식으로 새로운 반도체 나노공정을 이용해 개발하고 있는 비휘발성 메모리다.

이 방식의 플래시 소자는 데이터 보존 특성이 시장의 요구조건(멀티비트 동작 시 섭씨 150도에서 10년 이상 데이터 보존 등)을 아직 충족시키지 못해 현재까지 대량으로 상용화되지 못하고 있다.

조 교수팀은 국내외 기업들이 집중적으로 연구개발하고 있는 전하포획방식의 플래시 메모리 소자에 그래핀 전극을 사용하면 데이터 보존 특성이 바로 시판할 수 있는 성능과 신뢰도로 크게 개선(데이터 10% 손실시간 기준으로 기존 소자에 비해 1만배 개선)된다는 점을 증명했다. 데이터 씀과 지움 간의 전압차이가 70%나 개선되는 등 20나노미터이하의 플래시 메모리 소자 상용화의 기술 장벽을 넘어설 수 있음을 실험으로 증명했다.

관련기사

- KAIST, 휘어지는 메모리 개발...상용화 가능2011.11.21

- KAIST, "인류 당면 과제 해결할 기술은?"2011.11.21

- IBM, 2GHz 그래핀 소재 IC 개발2011.11.21

- TI,노벨상받은 반도체물질 그래핀 성장에 성공2011.11.21

기존 실리콘 기반의 반도체 소자(전계효과 트랜지스터)에서 금속 게이트 전극을 그래핀 전극으로 대체하면 미래의 반도체 시장에서 요구하는 성능과 신뢰도를 확보할 수 있다. 이 기술은 기존의 반도체 제조 공정에서 크게 바뀌는 부분이 없어서 머지않아 양산에 적용할 수 있다.

조 교수는 “이번 연구결과는 새로운 나노기술을 기존의 반도체기술에 융합해 기존 기술의 한계를 극복한 대표적인 예”라며 “그래핀이 먼 미래만의 소재가 아닌 지금 또는 바로 다음 세대 반도체 핵심 소자에 즉시 적용될 수 있음을 보여주는 첫 사례”라고 설명했다.