중금속인 수은의 해양 생태계 축적 경로가 처음 밝혀졌다.

POSTECH(포항공과대학교)은 환경공학부 권세윤 교수 연구팀이 한국해양과학기술원(KIOST) 강동진 박사 연구팀 및 우즈홀 해양연구소(WHOI) 로라 모타 박사 연구팀과 아시아에서 배출된 수은이 태평양으로 이동해 해양 생태계에 축적되는 경로를 규명했다고 26일 밝혔다.

연구결과는 네이처 포트폴리오 저널(Communications Earth & Environment)에 게재됐다. 또 글로벌 해양 커뮤니티 매체(DeeperBlue)에도 소개됐다.

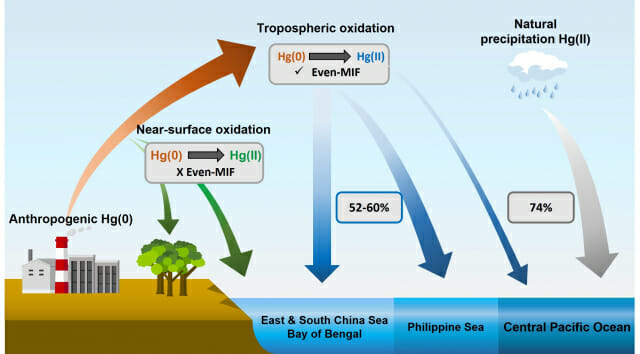

수은은 석탄을 태우거나 쓰레기를 소각할 때 대기로 확산된다. 확산이 길게는 수천km까지도 날아간다. 이렇게 대기로 퍼져나간 수은은 바다로 떨어져 플랑크톤 등 해양 먹이 사슬을 거치면서 참치 등 대형 물고기에 축적된다.

권세윤 교수는 "수은은 바닷속에서 ‘메틸수은’이라는 독성 물질로 변해 먹이사슬을 따라 축적된다"며 "결국 참치처럼 인간이 많이 먹는 대형 어류에 고농도로 쌓인다"고 말했다.

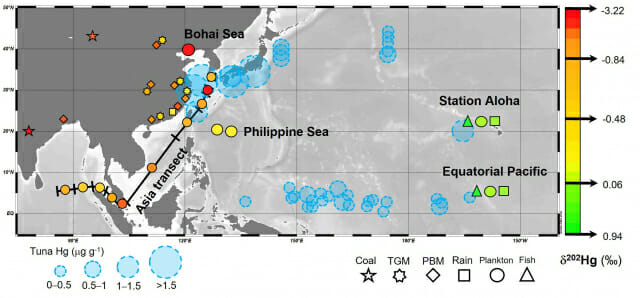

연구팀은 KIOST 연구선 이사부호를 이용해 대한해협부터 뱅골만에 이르는 서태평양해역(북-남 축)과 필리핀해에서 하와이 근해까지 중앙 태평양(서-동 축)에서 플랑크톤을 채집, 수은 안정 동위원소를 분석했다.

수은 안전 동위원소는 배출원마다 고유한 ‘지문’을 가지는데, 연구팀은 이런 과학적 특징을 이용해 플랑크톤 속 수은이 어디에서 온 것인지 추적했다.

권세윤 교수는 "연구 결과, 아시아 공장이나 쓰레기 소각장 등에서 배출된 수은이 태평양으로 유입돼 생물체에 축적된다는 사실이 수치로 확인됐다"며 "바다로 유입되는 수은의 경로를 분석한 결과, 육지에 가까운 해역에서도 최소 60% 이상이 강이 아닌 대기를 통해 들어온다는 사실을 최초로 규명했다"고 말했다.

이는 국제 수은 협약에서 강조하는 대기 배출 감축 정책의 타당성을 과학적으로 뒷받침한다.

권 교수는 “과학기술계 수은 연구가 70년 넘었지만, 아시아 산업활동에서 배출된 수은이 태평양 어류에 어떤 영향을 미치는지 구체적으로 밝혀내지 못했었다"며 "수은의 ‘출처’를 정량적으로 밝혀 세계 공중보건 정책 수립에 활용할 수 있는 근거 데이터를 제공했다는 점에서 큰 의미가 있다”고 전했다.

관련기사

- 77년만에 3D 열전소재 설계 이론 제시…3D프린팅으로 효율 466%↑2025.09.08

- "수은으로 금 만든다"…美 스타트업의 연금술, 비밀은?2025.07.28

- 유연하면 잘 찢어지고, 단단하면 쉽게 부러진다고?..."전복은 아니던데"2025.07.28

- POSTECH, 美 워싱턴에 스타트업 '전진기지' 구축2025.07.24

공동 연구자인 WHOI 로라 모타(Laura Motta) 박사는 “플랑크톤은 해양 먹이사슬 가장 기본에 있는 생물로, 이를 통해 생물체에 흡수되는 수은의 양과 경로를 직접적으로 파악할 수 있다”라며 “해양 생태계와 인류를 위한 국제 정책에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

한편 이 연구는 과학기술정보통신부과 해양수산부 재원으로 한국연구재단, 한국해양과학기술원, 해양수산과학기술진흥원이 지원했다.