우리나라 10대 수출 주력 업종 기업 경쟁력이 5년 뒤 중국에 모두 뒤처질 거란 전망이 나왔다.

한국경제인협회(이하 한경협)는 10대 수출 주력업종을 영위하는 매출액 1천대 기업을 대상(200개사 응답)으로 한 '한·미·일·중 경쟁력 현황 및 전망 조사'를 통해 이같이 밝혔다.

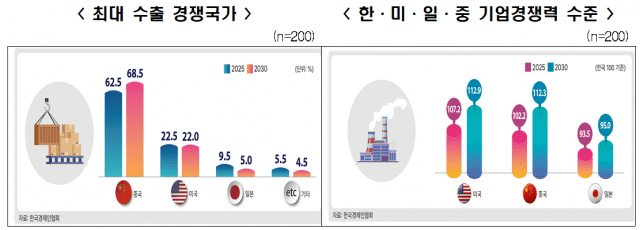

기업들은 2025년 현재 최대 수출 경쟁국으로 중국(62.5%)을 가장 많이 꼽았고, 이어 미국(22.5%), 일본(9.5%) 순으로 답했다. 5년 뒤인 2030년에도 중국(68.5%), 미국(22.0%), 일본(5.0%) 순으로 전망돼, 중국을 경쟁국으로 지목한 비중이 6.0%포인트(62.5%→68.5%) 높아지는 것으로 나타났다. 이는 앞으로 대(對)중국 수출 경쟁이 더욱 치열해질 것임을 시사한다.

한국의 기업 경쟁력을 100으로 놓고 미국·일본·중국의 경쟁력을 비교한 결과, 2025년에는 미국 107.2, 중국 102.2, 일본 93.5로 조사됐고, 2030년에는 미국 112.9, 중국 112.3, 일본 95.0으로 전망됐다. 한경협은 “국내 기업들은 한국의 기업 경쟁력이 이미 미국과 중국에 뒤처졌으며, 향후 5년간 그 격차가 더 벌어질 것으로 보고 있다”며 “특히 중국의 기업 경쟁력이 5년 후에는 미국과 대등한 수준에 이를 것으로 본다”고 설명했다.

업종별로 보면 한국의 경쟁력을 100으로 했을 때 2025년 현재 중국은 철강(112.7), 일반기계(108.5), 이차전지(108.4), 디스플레이(106.4), 자동차·부품(102.4) 등 5개 업종에서 한국을 앞서는 것으로 나타났다. 반면 반도체(99.3), 전기·전자(99.0), 선박(96.7), 석유화학·석유제품(96.5), 바이오헬스(89.2) 등 5개 업종은 한국의 경쟁력이 더 높은 것으로 조사됐다. 그러나 2030년에는 이 10개 주력 업종 모두에서 중국의 경쟁력이 한국을 앞설 것으로 전망됐다.

미국과 비교하면, 2025년 현재 한국이 경쟁 우위를 가진 분야는 철강(98.8), 선박(90.8), 이차전지(89.5) 등 3개 업종에 그쳤다. 반도체(118.2), 바이오헬스(115.4) 등 나머지 7개 업종에서는 미국이 앞선 것으로 나타났다. 2030년에는 미국의 철강 경쟁력(100.8)이 한국을 추월할 것으로 예상되면서, 한국이 미국보다 경쟁력이 높은 업종은 선박(90.0)과 이차전지(93.4) 등 2개로 더 줄어들 것으로 전망됐다.

분야별 경쟁력에서도 중국은 가격 경쟁력과 생산성에서, 미국은 상품 브랜드, 전문인력, 핵심기술 등에서 우위를 보이는 것으로 조사됐다. 중국을 최대 경쟁국으로 답한 기업 기준으로 2025년 중국의 경쟁력 수준(한국=100)은 가격경쟁력 130.7, 생산성 120.8, 정부지원 112.6, 전문인력 102.0, 핵심기술 101.8, 상품브랜드 96.7로 집계됐다. 2030년에는 가격경쟁력 130.8, 생산성 123.8, 정부지원 115.1, 전문인력 112.4, 핵심기술 111.4, 상품브랜드 106.5로, 현재 한국이 우위를 보이는 상품브랜드 부문까지 5년 뒤에는 중국에 밀릴 것이라는 전망이 나왔다.

미국을 최대 경쟁국으로 본 기업들은 2025년 미국의 경쟁력(한국=100)을 상품브랜드 132.0, 전문인력 126.2, 생산성 124.7, 핵심기술 124.0, 정부지원 108.9, 가격경쟁력 102.1로 평가했다. 2030년에는 상품브랜드 133.9, 전문인력 130.0, 핵심기술 129.3, 생산성 124.5, 정부지원 116.8, 가격경쟁력 111.1로 예상돼, 생산성을 제외한 모든 분야에서 한·미 간 경쟁력 격차가 더 커질 것으로 전망됐다.

관련기사

- "성장할수록 불이익”…한경협, 기업 규제 개편 5대 과제 제안2025.09.24

- 李 "투자 늘려라" 당부에 재계 833조원 투자 보따리 푼다2025.11.17

- "中 로봇 부품 위협…공급망 전략 세워야"2025.11.09

- "中, 이미 시스템 반도체 설계에서 韓 추월"2025.11.06

기업들은 경쟁력 제고를 가로막는 요인으로 ‘국내 제품 경쟁력 약화’(21.9%)와 ‘대외 리스크 증가’(20.4%)를 가장 많이 꼽았다. 이어 인구 감소에 따른 내수 부진(19.6%), AI 등 핵심 기술인력 부족(18.5%), 경쟁국 대비 낙후된 노동시장·기업법제(11.3%) 등을 지적했다.

정부에 바라는 지원 과제로는 대외 리스크 최소화(28.7%), 핵심인력 양성 시스템 구축(18.0%), 세제·규제완화·노동시장 유연화 등 경제 효율성 제고(17.2%), 미래기술 투자 지원 확대(15.9%) 등이 꼽혔다.