최근 법제화가 완료된 미국 하나의 크고 아름다운 법안(OBBBA)가 한국 배터리 산업에 미칠 영향을 분석하고, 전기차 캐즘과 중국의 부상으로 어려움을 겪는 한국 배터리 산업 위기 극복 전략을 제시한 보고서가 나왔다.

29일 산업연구원이 발표한‘한국 배터리 산업의 위기 진단과 극복 전략 : 미국 감세법(OBBBA) 영향과 대응방안을 중심으로’ 보고서에 따르면 전기차 보조금 제도 후퇴 후 독일, 스웨덴, 프랑스의 2024년 전기차 판매량이 각각 27%, 16%, 3% 감소한 것으로 나타났으며, 9월 말 전기차 구매세액공제가 종료되는 미국 역시 전기차 배터리 판매가 줄어들 가능성이 높다고 분석했다.

보고서는 OBBBA 영향으로 미국 배터리 시장이 침체할 경우 총 570GWh 수준 대규모 대미 투자를 추진 중인 한국 배터리 업계는 단기적으로 부정적 영향을 입을 것으로 전망하면서, 이를 타개하기 위해 OBBBA 기회요인을 활용한 미국 에너지저장장치(ESS) 시장 진출 강화, 드론·휴머노이드 등 차세대 유망 분야를 통한 신수요 창출에 적극 나서야 한다고 강조했다.

한국 배터리 업계는 전기차 캐즘으로 기업 실적이 크게 악화됐고, 중국 제외 세계 시장에서 한국(2025년 1분기, 42%)이 중국(43%)에 점유율이 역전당하는 ‘데드크로스’ 현상도 나타났다.

보고서는 전기차 캐즘은 주요국의 보조금 정책 후퇴와 관련성이 높다면서 캐즘 현상이 가장 심한 유럽 시장의 경우 전기차 보조금 제도가 후퇴한 국가부터, 그리고 제도 변경 직후부터 전기차 판매가 급감했다고 밝혔다. 실제로, 유럽연합(EU) 전기차 시장 상위 5개국(2024년 기준) 중 보조금을 폐지했거나 축소한 독일, 프랑스, 스웨덴의 작년 전기차 판매 증가율이 각각 27.4%, 2.6%, 15.9% 역성장했던 반면, 보조금 제도를 유지했던 네덜란드와 벨기에는 각각 15.6%, 36.9%를 기록한 것으로 나타났다.

주요국의 보조금 폐지·축소 영향으로 전기차 판매가 감소하면서 배터리 산업 경쟁구도 측면에서 뚜렷하게 나타나는 현상은 ‘한국의 점유율 하락, 중국의 점유율 상승’이다. EU 시장에서 한국 배터리 업계의 합산 점유율은 2022년도에 63.5%에 달했으나 2년 연속 하락해 지난해 처음으로 과반에 못 미친 48.8%에 머물렀다. 반면에 중국 배터리 업계 EU 시장점유율은 2022년만 해도 34.0%에 불과했으나 지난해 한국에 근접한 47.8%를 기록했다.

美 OBBBA 통과가 한국 배터리 산업에 미칠 영향

보고서는 OBBBA 통과로 미국 배터리 분야 지원 정책이 어떻게 변화되는지, 이러한 정책 변화가 한국 배터리 산업에 어떤 영향을 미칠지에 대한 분석 결과도 내놓았다.

먼저, 미국 내 EV 배터리 수요를 촉진해 한국 기업의 미국 시장 판매 증대에 기여한 것으로 평가받는 전기차 구매세액공제가 9월 30일 이후 폐지된다. 전기차 평균 가격이 아직 내연차 대비 고가기 때문에 그동안 각국은 해당 차액에 준하는 수준의 보조금 지원으로 전기차 시장을 부양한 측면이 있다. 따라서 우리에게 가장 중요한 미국에서 전기차 구매세액공제(사실상의 보조금 효과)가 폐지되면 구매 가격 상승으로 배터리 수요가 위축돼 한국 배터리 기업의 성과에 부정적 영향을 줄 것으로 예상된다.

첨단제조 생산세액공제(AMPC)의 경우 그동안의 우려와 달리 인플레이션감축법(IRA) 원안대로 2032년까지 존속되는 것으로 최종 확정된 것은 긍정적으로 평가된다. AMPC는 대규모 대미투자를 추진 중인 한국 배터리 기업 수익성에 크게 기여해 왔다. 다만, AMPC가 미국 내 생산 및 판매량에 정비례하는 구조(kWh당 최대 45 달러)로 설계된 만큼 구매세액공제 폐지 이후 우리 기업 배터리 생산·판매량이 감소한다면 AMPC 수혜 규모도 그만큼 줄어들 가능성을 배제할 수 없다.

전기차 구매세액공제 폐지로 미국 시장 내 배터리 판매량 감소는 불가피할 것으로 보이나 유럽에서와 같은 중국에 점유율을 뺏기는 현상은 일어나지 않을 것으로 분석했다. OBBBA 제정으로 새로 도입된 AMPC 공급망 요건 때문이다. 중국 배터리 기업은 금지외국기관(PFE) 규정에 따라 AMPC를 받기가 어렵다.

중국 기업이 저렴한 LFP를 주력으로 하고 있지만, AMPC 수혜 가능성이 낮아 미국 시장에서 한국보다 높은 가격 경쟁력 확보가 어려울 것으로 예상했다. 또 트럼프 2기 행정부가 중국에 우리보다 높은 고율의 관세를 부과할 가능성이 높다. 중국산 배터리에 고율 관세 부과한다면 수출 가격 경쟁력도 저하될 수밖에 없다.

OBBBA 이후 한국 배터리 산업 대응 전략

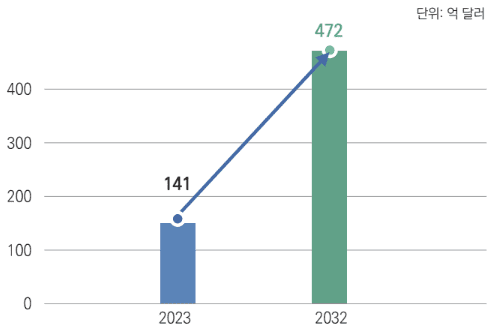

보고서는 유럽에 이어 미국 시장에서도 전기차 수요 기반이 약화될 가능성이 있는 만큼 K-배터리의 위기 극복과 재도약을 위해서는 전기차 외에 새로운 미래 수요분야에서 기회를 찾아야 한다고 제언했다. 대표적인 것이 에너지저장장치(ESS)다. 글로벌 ESS 시장 규모는 2023년 현재 44GWh 수준이나 신재생에너지 비중 확대, AI 데이터센터 설치 확대 등의 영향으로 2030년까지 10배 이상 늘어난 508GWh 수준으로 성장할 것으로 전망된다. 미국은 ESS 보급 확대를 위한 정책 지원을 추진 중이며, 특히 OBBBA 제정으로 태양광과 풍력은 청정전력 생산시설 투자세액공제(48E) 대상에서 제외되나, ESS는 계속해서 지원하는 것으로 결정되면서 미국 시장 ESS 수요는 증가세를 유지할 것으로 관측했다.

관련기사

- 전기차 따라 멈춘 배터리 공장…"방산·휴머노이드가 재도약 동력"2025.07.21

- LG엔솔, ‘무주공산’ 美 ESS 배터리셀 생산 1위 굳힌다2025.08.12

- SKIET, 2Q 영업손실 538억원…ESS 판매 늘며 적자 축소2025.07.30

- LG엔솔, 6조원 규모 'ESS LFP' 배터리 공급 계약2025.07.30

드론도 새로운 먹거리라는 분석이다. 최근 안보 환경 악화로 세계 국방 지출 총액이 급증하는 가운데 각국은 미래전에 대비한 무인 무기 체계 개발에 속도를 내고 있다. 현재 실제 전장에서 활용되는 무인 무기 체계는 드론이 사실상 유일하다. 보고서는 군용 드론 상용화가 진전될수록 배터리의 역할이 중요하며 경량화, 고밀도화 등 고성능 배터리 수요가 커질 것으로 예상했다. 군용 드론 생산은 무기 체계의 특성상 우방국 중심 공급망 구축이 필수다. 실제로 미국은 올해 초 중국산 드론에 대해 ANPRM이라는 규제 예비 공지를 발표한 바 있다. 미국은 중국산 드론에 대한 의존도를 낮추고 자국의 드론 산업 육성을 위해 우방국인 한국과 배터리 공급망 협력을 강화해 나갈 가능성이 높다고 전망했다.

또 다른 배터리 신수요 창출 유망 분야는 휴머노이드다. AI 기술 적용으로 휴머노이드 학습·추론 능력이 향상될수록 전력 소모량이 늘어날 수밖에 없다. 따라서, 로봇 전용 고성능 배터리 개발이 휴머노이드 산업화를 위해 매우 중요하다. 휴머노이드 제조 원가에서 배터리가 차지하는 비중은 4% 수준으로 추정된다. 휴머노이드 활용이 산업 전반에 확산되면 로봇용 배터리 수요도 큰 폭으로 증가할 전망이다. 미국과 중국 간 휴머노이드 기술개발 및 양산 경쟁이 격화되고 있다. 휴머노이드 공급망에서 한국이 강점을 보유한 배터리 분야에 미국과의 협력 확대를 통해 휴머노이드용 고성능 배터리 시장을 선점할 필요가 있다고 제언했다.