뇌 신호를 해독해 생각만으로 로봇 팔을 움직이는 기술이 나왔다. 오랜 시간 훈련할 필요 없이 사용할 수 있어 의료보조기기 등에 활용이 기대된다.

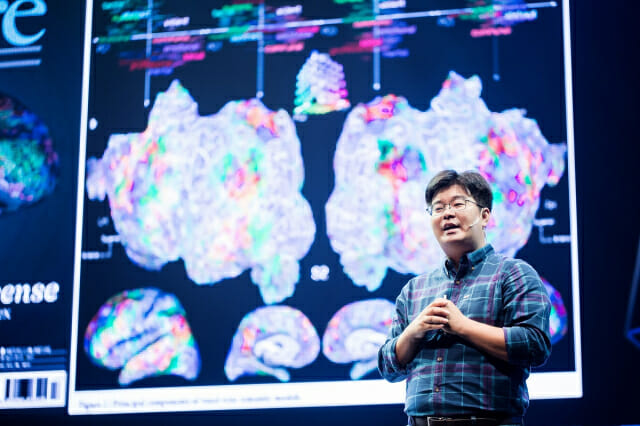

24일 KAIST에 따르면, KAIST 뇌인지과학과 정재승 교수와 서울대 의대 신경외과 정천기 교수 연구팀은 대뇌 피질 신호로 사용자의 상상을 예측해 3차원 공간에서 로봇 팔을 쉽게 제어하는 뇌-기계 인터페이스 기술을 개발했다.

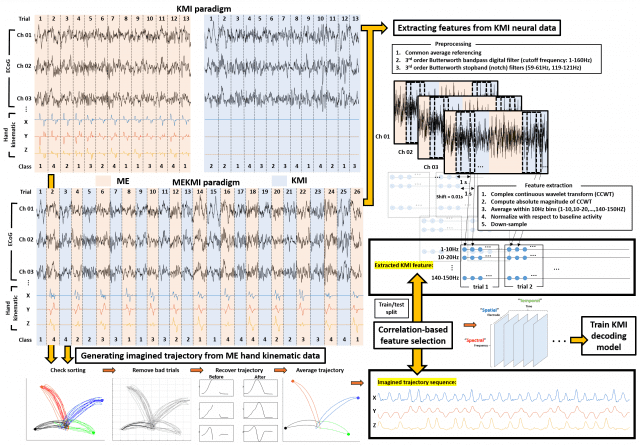

연구진은 뇌전증 환자가 팔을 뻗는 동작을 상상할 때 관측되는 대뇌 피질 신호를 인공지능으로 분석, 환자가 의도한 팔 움직임을 예측하는 뇌 신호를 디코딩했다. 팔을 뻗는 동작은 대뇌 운동피질에서 동작에 대한 계획, 실행 및 근육조직 활성화 등 제어신호를 생성하기 때문에 이를 분석해 팔이 움직이는 방향을 예측할 수 있다.

팔을 실제로 뻗으며 신호를 분석하면 상대적으로 정확도가 높지만, 상지 절단 등 운동장애 환자는 팔을 움직이는 것 자체가 어려우므로 상상만으로 로봇 팔의 방향을 지시하는 인터페이스가 필요하다. 이를 통해 팔의 실제 움직임이 아닌 상상 뇌 신호를 통해 사용자가 어느 방향으로 상상했는지 예측할 수 있어야 한다. 문제는 상상 뇌 신호는 실제 움직임 뇌 신호보다 신호대잡음비가 낮아 팔의 정확한 방향을 예측하기 어렵다는 것이다.

이러한 문제를 극복하고자 기존 연구들에서는 팔을 움직이기 위해 신호대잡음비가 더 높은 다른 신체 동작을 상상하는 방법을 시도했으나, 의도하는 팔 뻗기와 인지적 동작 간의 괴리로 인해 사용자가 장기간 훈련해야 하는 불편함이 있었다. 대뇌 피질 속에 미세전극을 심는 방식은 뇌 조직을 상하게 할 수 있고, 안정저으로 신호를 추출하려면 역시 환자가 상상으로 팔을 뻗는 훈련을 장기간 해야 했다.

연구팀은 공간해상도가 우수한 대뇌 피질 신호로 팔 동작 상상을 측정하고, 변분 베이지안 최소제곱 기계학습 기법을 활용해 직접 측정이 어려운 팔 동작의 방향 정보를 계산하는 디코딩 기술을 개발했다. 운동피질 등 특정 대뇌 영역에 국한되지 않고 팔 동작 상상 신호를 분석할 수 있어 사용자마다 다른 상상 신호와 대뇌 영역 특성을 맞춤형으로 학습할 수 있다.

연구팀은 대뇌 피질 신호 디코딩을 통해 환자가 상상한 팔 뻗기 방향을 최대 80% 이상의 정확도로 예측할 수 있음을 확인했다. 나아가 계산모델을 분석함으로써 방향 상상에 중요한 대뇌의 시공간적 특성을 밝혔고, 상상하는 인지적 과정이 팔을 실제로 뻗는 과정에 근접할수록 방향 예측정확도 높아질 수 있음을 확인했다.

연구팀은 지난 2월 인공지능에 기반한 로봇 팔 제어 뇌-기계 인터페이스 시스템에 대한 선행 연구 결과를 학술지 '어플라이드 소프트 컴퓨팅(Applied soft computing)'에 발표한데 이어 이번에 실제로 로봇 팔을 구동하고 의도한 방향으로 로봇 팔이 이동하게 하는 것을 시연했다.

대뇌 피질 신호를 분석해 상상 신호만으로 팔의 이동궤적을 높은 정확도로 예측, 사용자가 생각만으로 구동장치의 방향을 제어할 수 있음을 보여주는 결과라는 설명이다.

관련기사

- 생각만으로 로봇 팔 조종하는 '뇌-기계 인터페이스 시스템' 개발2022.02.23

- "테슬라 로봇 ‘옵티머스’ 생각만큼 바보 같지 않다"2022.10.05

- 문신 같은 미세 전극으로 뇌-인공지능 소통한다2022.06.23

- 구글, 로봇에 초대형 AI 언어 'PaLM' 적용2022.08.18

정재승 교수는 "장애인마다 상이한 뇌 신호를 맞춤형으로 분석해 장기간 훈련을 받지 않더라도 로봇 팔을 제어할 수 있다"라며 "향후 의수를 대신할 로봇팔 상용화에 크게 기여할 것"이라고 기대했다.

이번 연구는 한국연구재단 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐으며, 학술지 '저널 오브 뉴럴 엔지니어링 (Journal of Neural Engineering)'에 실렸다.