주목받는 디지털 치료제(DTx) 시장에서 사용 편이성에 중점을 두고 개발이 이뤄져야 한다는 전문가 견해가 나와 눈길을 끈다.

한국보건산업진흥원은 오는 2026년 디지털 치료제 시장은 96억4천만 달러(약 12조원) 규모로 성장하리란 전망을 내놨다. 미국과 유럽을 중심으로 추진 중인 디지털 헬스케어 시장, 그 중에서도 디지털 치료제 분야의 선점을 두고 경쟁이 치열하다. 현재까지 미국이 앞서고 있지만 향방은 알 수 없다. 우리나라도 경쟁 대열에 합류한 상태다.

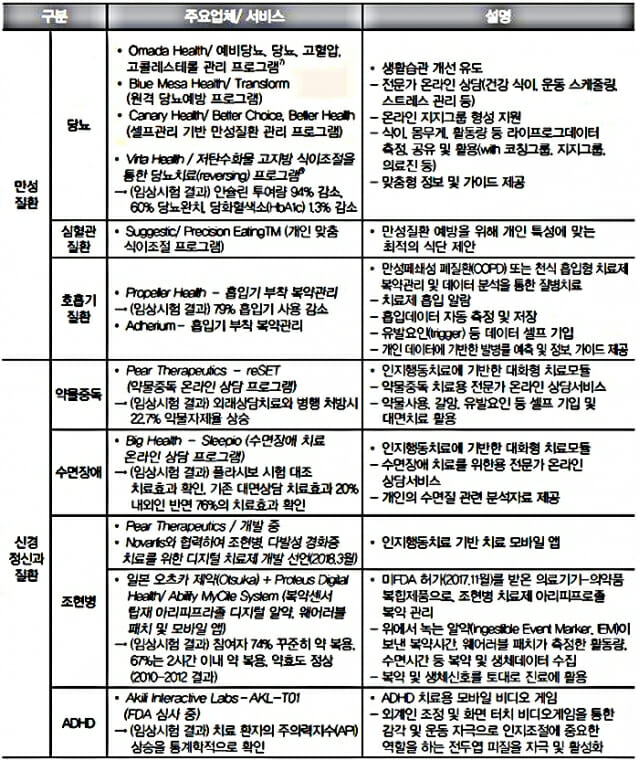

정신건강 분야에 있어 특히 디지털 치료제 활용이 활발한 편이다. 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)치료를 위한 디지털 치료제가 대표적이다. 워봇헬스는 챗봇을 통해 심리 상담이 실시하고 있다. 비대면 상담앱도 주목받고 있다. 채팅앱을 통해 상담을 하면, 디지털 치료제를 통해 불안과 우울을 감소시키는 방식이다. 실시간 진단과 처방, 치료가 이뤄지는 방식이다.

이미 미국에서는 디지털 치료제 분야가 새로운 산업군이 형성되고 있다. 지난 2017년 2월 디지털 치료제 산업의 이해를 대변할 목적으로 비영리 산업협회인 Digital Therapeutics Alliance(이하 DTx Allinace)도 결성되는 등 관련 산업이 시장에 자리매김하고 있는 상태다.

전홍진 삼성서울병원 정신건강의학과 교수는 “미국 의대들은 앞 다퉈 디지털 치료기기 임상시험을 실시하는 등 매우 전향적”이라고 설명했다.

전 교수는 디지털 치료제가 향후 ‘당뇨’ 분야에 있어 상당한 역할을 할 것으로 전망했다. 물론 아직 기술적 한계가 존재한다. 전 교수는 “당뇨는 혈당 측정이 요하는데, 웨어러블 기기를 통해 측정이 가능하지만 기술적 한계로 아직 혈당 측정이 100% 정확하진 않다”고 지적했다.

전 교수는 의료기기와 디지털 치료의 연결에 주목해야 한다고 강조했다. 그는 “디지털 치료제가 소프트웨어 기반이지만, 앱과 하드웨어가 연결되는 방향으로 발전이 이뤄지고 있고, 이에 대한 실질적인 수요가 발생할 것”이라고 전망했다. 비대면 진료의 성숙도에도 디지털 치료제와 전자약이 역할을 톡톡히 할 것이란 게 전 교수의 전망이다.

그럼에도 디지털 치료제 시장은 아직까지 ‘가능성’에 머물러 있다. 글로벌 경쟁과 규제도 무엇하나 뚜렷한 것이 없어 보인다. 김영 사이넥스 대표는 “디지털 치료제가 치료제의 영역에서 자릴 잡고 있다고 보기 어렵다”며 “현재는 다수 기업이 ‘탐색’하고 있는 상황”이라고 설명했다.

김 대표는 미국도 최근에서야 디지털 치료제에 대한 정책과 규제를 설정하고 있다는 점을 지적했다. 소프트웨어로써 의료기기로 분류돼야 하는 디지털 치료제, 특히 모바일앱 형태의 디지털 치료제는 의료기기의 규제틀이 이제 마련되고 있다는 것이다.

아직은 설익은 디지털 치료제를 두고 정책과 기술 발전 등 선제되어야 할 점이 많지만 핵심은 얼마나 사용이 편리하냐다. 전 교수는 “디지털 치료제는 응급 시 도움이 될 수 있고 현장에서 사용가능하는 방향으로 개발이 이뤄져야 한다”며 “현재의 디지털 치료제는 앱을 바탕으로 환자에게 지속적으로 너무 많은 정보 입력을 요구하고 있어 사용 편이가 떨어진다”고 지적했다.

즉, 치매환자·우울증·고령환자 등의 사용능력이 그리 고려되지 않고 있다는 것이다. 전 교수는 “별도의 노력이 없이도 가능하고 시간을 많이 뺏지 않는 치료제 개발이 요구된다”고 조언했다.

관련해 아동 ADHD 디지털 치료제를 개발 중인 이모티브의 민정상 대표는 사용성에 대해 “학습이 용이하고, 사용이 관련 편리한지가 고려돼야 한다”면서도 “이모티브의 경우, 사용자들이 일상을 깨지 않고 접근할 수 있되, 접근이 용이한 ‘게임’을 선택했다”고 설명했다.

한편, 디지털 치료제를 포함한 디지털 헬스케어 분야의 우리기업 현지 진출은 꽤 활발한 편이다. 한국보건산업진흥원은 ‘ICT기반 의료시스템 해외진출 지원 사업’을 통해 우리 기업의 해외 진출을 지원 중이다.

이미 에이치디정선은 가톨릭대 산학협력단과 컨소시엄을 맺고 태국에서 ‘태국 의원급 의료기관을 대상으로 클라우드 EMR 보급 모델사업을 진행 중이다. 이대목동병원은 퍼스트디스와 우즈베키스탄에 진출하는 시범사업을 진행 중이다.

이밖에도 웨이센-강북상성병원은 베트남에, 양산부산대병원-캡토스는 카자흐스탄, 이대목동병원-하이젠헬스케어은 인도네시아, 유신씨앤씨-가천대 길병원과 우즈베키스탄에서 관련 시범사업을 진행한 바 있다.