“가난한 내가

아름다운 나타샤를 사랑해서

오늘밤은 푹푹 눈이 나린다.”

한국 신문학 역사의 한 페이지를 화려하게 장식한 천재 시인 백석의 시 ‘나와 나타샤와 흰 당나귀’ 첫구절이다. 탁월한 연애시로 읽을 수도 있는 저 시에서 특히 눈길을 끈 단어는 ‘나타샤’다.

많은 연구자들은 ‘나타샤’의 정체를 놓고 공방을 벌였다. 나타샤는 러시아에서 흔한 여성 이름이다. 우리로 치면 영희, 순이 정도 된다. 그래서 ‘아름다운 나타샤’는 백석 시인이 사랑했던 여인 '자야'일 것이라고 생각하는 사람도 많다.

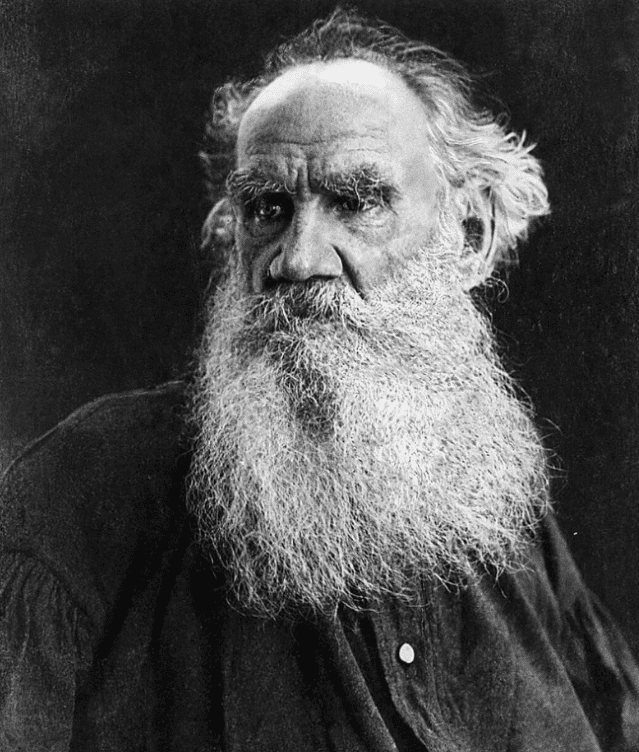

그런가 하면 톨스토이 소설 ‘전쟁과 평화’ 주인공 중 한 명인 ‘나타샤’로 해석하는 견해도 만만치 않다. 나타샤는 ‘전쟁과 평화’에서 가장 극적인 여주인공이다. 영화로 만든 ‘전쟁과 평화’에는 늘 중요한 자리를 차지하는 인물이기도 하다.

이런 해석이 많은 건, 백석이 우리나라에서 최초로 ‘전쟁과 평화’를 번역했다는 점과도 관련이 있다. 탁월한 문장력과 뛰어난 러시아어 실력을 자랑했던 백석은 번역가로도 놀라운 역량을 발휘했다.

‘전쟁과 평화’와 나타샤가 전쟁 속에서 꽃핀 사랑이란 이미지를 갖게 된 건 영화의 영향이 컸다. ‘안나 카레니나’는 안나와 블론스키 간의 비극적 사랑 이야기라고 생각하는 것과 비슷하다.

■ 많은 자료 섭렵 못지 않게, 그 자료의 배경(의도)에 대한 고민도 중요

최근 ‘전쟁과 평화’를 독파했다. 죽기 전에 꼭 읽어야 할 책 목록 ‘도장깨기’하는 심정으로 시작했다.

‘전쟁과 평화’는 1805년과 1807년, 그리고 1812년 나폴레옹 전쟁을 배경으로 하는 소설이다. 총 4부로 구성된 이 소설은 나폴레옹이 모스크바를 점령했다가 후퇴하는 1812년을 끝으로 마무리된다. 그리곤 에필로그1에서 나폴레옹 전쟁이 끝나고 평화가 찾아온 7년 뒤 상황을 그리고 있다.

이 소설의 중심 인물은 안드레이와 나타샤, 마리야, 니콜라이, 그리고 피예르 등 5명의 젊은이들이다. 이들이 전쟁을 겪으면서 사랑하고, 헤어지고, 성장하는 과정을 섬세하게 그리고 있는 소설이다.

하지만 내가 이 소설을 읽으면서 매료된 것은 이런 스토리가 아니었다. 역사를 바라보는 톨스토이의 관점에 나도 모르게 빠져들었다. 톨스토이는 이 소설에서 뛰어난 영웅의 천재성이 역사의 물줄기를 바꿀 것이라는 사람들의 통념을 끊임 없이 비판한다.

그는 나폴레옹이 러시아 원정의 전체 과정을 정교하게 설계하고, 천재적인 전술을 수행했을 것이라는 것도 잘못된 생각이라고 일축한다. 그 당시 일선부대에까지 나폴레옹의 명령이 제대로 전달되지 않았다는 것. 당시 벌어진 많은 사건은 천재 전략가 나폴레옹의 뛰어난 설계의 결과물이 아니라 우연의 산물이었다고 주장한다.

톨스토이는 여기서 한 발 더 나가 개인적 삶에 충실했던 사람들이 오히려 영웅적인 인물보다 역사 발전에 더 중요한 역할을 했다고 강조한다.

나폴레옹의 러시아 침공 시기를 서술한 역사적 기록에 대해서도 의문을 표하고 있다. 프랑스에서 쓴 역사는 대부분 나폴레옹 중심적 시각에서 서술됐기 때문에 어쩔 수 없이 그 쪽으로 편향되어 있을 수밖에 없다는 것이다.

따라서 그런 자료들을 아무리 충실하게 독파하고 분석해서 역사를 서술하더라도, 그 당시 상황을 제대로 그려낼 수 없을 것이라고 주장한다. 톨스토이는 작품 곳곳에 직접 개입해서 자신의 이런 생각들을 노골적으로 드러낸다.

그것으로도 부족했던지, 소설 4부와 7년 뒤 이야기를 다룬 에필로그1에 이어 자신의 역사관을 길게 서술한 에필로그2를 덧붙여 놓고 있다.

그래서일까? 톨스토이는 1869년판 후기에 "이 소설은 장편소설도 아니고, 서사시도 아니고, 역사적 연대기는 더더욱 아니다"고 적었다.

■ 매일 쏟아지는 자료들을 어떻게 받아들여야 할까

톨스토이의 이런 역사 서술 방식을 접하면서, 한 대 얻어맞는 듯한 느낌을 받았다.

차원은 다르지만, 기자란 직업 역시 많은 자료를 기반으로 글을 쓰는 일이기 때문이다. 당연한 얘기지만, 기자가 접하는 많은 자료들은, 그 자료를 배포한 이들의 관점이 진하게 배어 있을 수밖에 없다.

따라서 어느 한 쪽 사람이나 자료에 지나치게 의존할 경우엔 어쩔 수 없이 그 쪽의 시각에 편향된 글을 쓸 위험이 적지 않다.

톨스토이의 ‘전쟁과 평화’를 읽으면서 엉뚱하게도 그런 생각을 해보게 됐다.

그리고 얼마 전 읽었던 ‘저널리즘의 기본 원칙’의 한 구절도 떠올리게 됐다. 빌 코바치와 톰 로젠스틸 두 저자는 이 책에서 취재원을 많이 만나는 게 중요한 게 아니라, 얼마나 지혜롭게 수용할 수 있느냐가 중요하다고 강조한다. 그래야만 기자들이 자료에 휘둘리지 않고 중심을 잡을 수 있기 때문이다.

관련기사

- [김익현의 미디어 읽기] 두 회사 이야기2…NYT와 WP의 디지털 혁신2020.12.01

- [김익현의 미디어 읽기] 예상대로 진행되는 구글의 인앱결제 공세2020.11.23

- [김익현의 미디어 읽기] 트럼프의 선동 vs 언론의 책임2020.11.06

- [김익현의 미디어 읽기] 어느 가수와 기획사의 분쟁, 그리고 인앱 결제 공방2020.09.24

"진실은 더 많은 취재원이 있으면 자동으로 확보된다는 잘못된 생각도 고쳐져야 한다. 진실의 추구는 지적인 단련과 부지런함이 필요한 과정이다." (저널리즘의 기본원칙, 99쪽)

톨스토이가 역사 서술에서 가장 경계했던 대목과 일맥상통하는 지점인 것 같다.