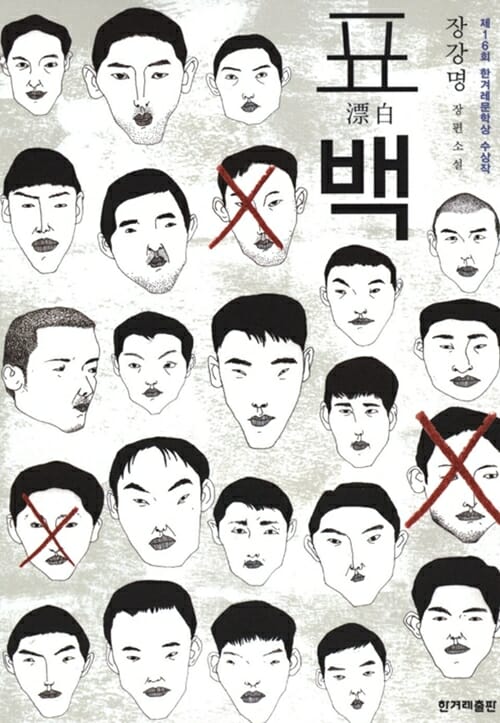

2011년 한겨레문학상을 받은 장강명의 ‘표백’은 도발적이다. 이 소설은 자살을 소재로 하고 있다. 특히 청춘들의. 동서고금을 막론하고 자살을 소재로 한 이야기는 많다. 그럼에도 이 소설이 도발적인 까닭은 빛나는 미래를 꿈꿔야 할 청춘들이 자살을 ‘사회적 저항의 무기’로 삼은 점 때문이다. 이 저항으로서의 자살은 그러나 시인 김지하가 ‘걷어치우라’ 꾸짖었던 ‘죽음의 굿판’과는 다르다.

김지하는 최고의 존엄(생명)을 서푼도 안 되는 이념에 팔아버린 그들과 그런 전염병 같은 사회 분위기를 저주했지만, 죽음의 굿판에 몸을 던진 사람들은 전태일이 그랬을 것처럼 최고의 존엄을 버리는 행위보다 불평등한 사회 그 자체가 더 저주스러웠을 거다. 오직 죽음으로만 그 분노를 치유할 수 있고, 살아남은 자들이 더 나은 세상에서 살 수 있게 하는 방법이 그것뿐이라고 생각했을 거다.

그들은 그래서 그 죽음으로 인해 열사, 그러니까, '나라를 위하여 절의를 굳게 지키며 충성을 다하여 싸운 사람'으로 기록돼 있다. 김지하의 생각과 많은 열사들의 뜻 가운데 인간은 어떤 선택을 해야 하는 지는 이 글에서 말하고자 하는 취지가 아니다. 다만 당시 죽음의 굿판에 기꺼이 나선 사람들은 세상을 향해 죽음을 통해 매우 구체적인 요구를 내걸었다는 사실을 상기시키고 싶을 뿐이다.

자살이 ‘사회적 저항’인 것은 세상을 향해 더 나은 변화를 주문하는 그 요구 때문이다. ‘표백’의 주인공 세연은 그러나 그게 없다. 자살을 통해 사회적 저항을 하면서도 세상을 어떻게 바꾸자는 메시지를 말하지 않는다. 그렇다고 해서 세계와 인류의 파멸을 예고하는 종말론자의 집단 자살도 아니다. 게다가 자살을 기획하고 실행한 자는 모두 낙오자가 아니라 원하는 목표를 다 성취한 자다.

김지하는 물론이고 죽음의 굿판이 불가피했었다고 느꼈을 사람들조차 ‘표백’의 자살을 이해하기는 쉽지 않다. 그래서 더 도발적이다. 사실 이 소설의 주제는 제목이기도 하다. 표백(漂白). 무언가를 하얗게 만든다는 뜻이다. 소설의 주인공 세연은 이 세상을 ‘하얗다’고 느낀다. 여기서 하얗다는 말은 중의적이다. 완벽하다는 의미와 함께 인간에게 의미 있는 일이 더 이상 없다는 뜻이기도 하다.

세상이 완벽하다는 것은 더 이상 변화를 모색할 여지가 없다는 의미다. 세연에게 인간으로서 의미 있게 사는 일은 더 나은 세상을 위해 변화를 모색하는 것이지만 이미 세상은 모든 변화를 포용해 하얗게 됐고 인간은 거기에 맞춰 하얘지기만 하면 되는 상태다. 사회가 시키는 대로 공부하고 친구와 경쟁해서 이기고. 그렇다고 해서 그 일이 부당하다고 말할 수도 없고, 바꿔낼 방법 또한 없다.

공부도 잘 하고 친구와 경쟁하면 무조건 이길 만큼 잘난 세연으로서는 더 이상 추구할 게 없는 셈이다. 세연이 자살을 선택하고 몇몇 친구를 설득해 뒤따르게 한 이유가 그것이다. 그러니 굳이 김지하가 아니더라도 많은 사람이 세연의 행위에 대해 ‘소영웅주의’라고 비판할 만 하다. 세연의 친구인 작중 화자 또한 그런 입장을 취한다. 영웅적 삶이 아니어도 세상에는 의미 있는 일이 많다는.

관련기사

- 거품의 시대에 노동의 가치를 생각한다2022.05.27

- 3차 세계대전, 그리고 앙겔라 메르켈과 조지 소로스2022.05.25

- 왜 기업이 대통령 임기 맞춰 투자계획 세우나2022.05.24

- 윤석열 당선인이 고민해봤으면 하는 세 가지2022.04.14

장강명이 ‘표백’을 쓴 이유는 그러나 ‘소영웅주의’를 비판하기 위함은 아니라고 생각한다. 당시 상황에 그럴 만한 사회적 배경이 있었던 것은 아니기 때문이다. 그보다 ‘하얗다’고 은유한 당대 세상의 현실을 그리기 위해 어디에든 있었을 법한 연쇄 자살이라는 스토리를 극적으로 활용했다고 보는 게 더 나은 독법일 수 있다. 이 작품이 나온 지 11년이 지났는데 세상은 더 하얗게 됐을 수도 있다.

산업화든 민주화든, 평생 최선을 다해 살아왔고, 그래서 세상을 이만큼이나 발전시켰다고 철석같이 믿고 사는 분들께 일독을 권한다. 머릿속에 항시 맴도는 말, ‘요즘 애들은 뭐하고 사는지 몰라’, 그 생각을 줄이는 데 조금은 도움이 될 수도 있다. 그게 거품의 시대에 갈 길 잃고 서성이는 모든 자를 위한 위로의 출발이다. 존재는 그 자체로 존엄한 게 맞지만 존중돼야 존엄해지는 것도 사실이다.