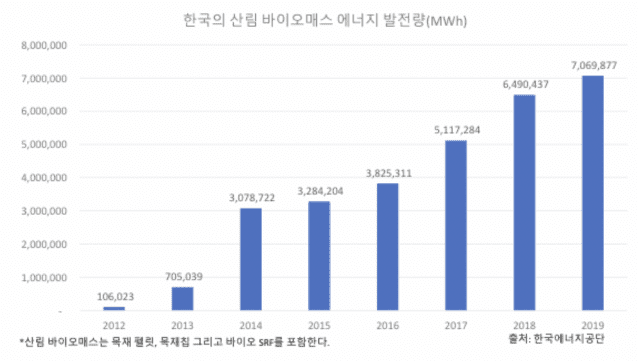

국내 바이오에너지(바이오매스) 발전량이 지난 6년간 60배 이상 성장했다는 조사 결과가 나왔다. 바이오에너지는 재생에너지원으로 분류돼있지만, 생산·소비과정에서 산림파괴와 온실가스 배출을 부추긴다는 이유로 이를 재생에너지원에서 제외해야 한다는 지적이 이어지고 있다.

환경단체 기후솔루션이 24일 주최한 '아시아 바이오에너지 무역과 공급망 리스크에 대한 이해' 세미나에 따르면, 바이오매스 발전은 지난 6년간 61배 이상 성장하며 빠른 속도로 증가하는 추세다.

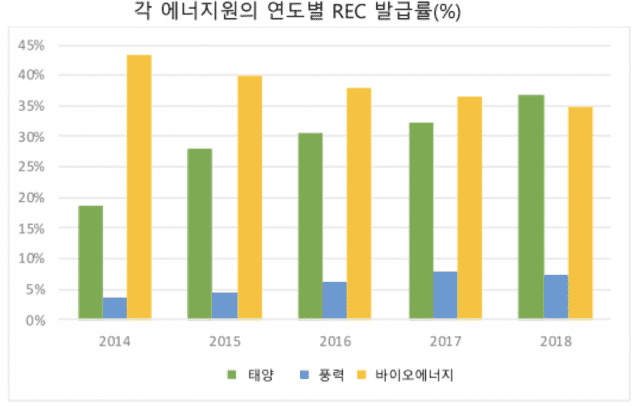

바이오에너지는 지난 2014년부터 2017년까지 재생에너지원 가운데 신재생에너지 공급인증서(REC) 발급량 1위를 기록했다. 팜유를 기반으로 하는 바이오중유 생산도 2014년부터 2019년까지 약 3배 증가했다.

원료의 수입 의존도도 따라서 커지고 있다는 분석이다. 우리나라는 현재 목재 펠릿을 베트남 등지에서 90% 이상을 수입하고 있다. 팜종실껍질(PKS) 바이오 고형연료(bio-SRF)와 바이오연료는 60% 이상을 말레이시아·인도네시아로부터 수입 중이다.

바이오매스와 팜유 기반 바이오 연료는 에너지 전환 추세에 따라 각국 정부로부터 보조금을 지원받으며 규모를 확대하고 있다.

유럽연합(EU)의 경우, 바이오매스가 재생에너지원의 최대 37%를 차지하고 있다. 2016년부터 2018년까지 유럽 전역에서 벌채한 산림 면적은 지난 2011~2015년 대비 49% 늘었고, 바이오매스 손실도 60% 증가했다.

미국·캐나다 등 북미지역의 상황도 비슷하다. 수출을 위한 목재펠릿 벌목이 증가 중인 북미엔 벌목지 중 멸종위기종 서식지가 포함돼 있어 공급망 리스크 문제가 제기된 상황이다.

각국 환경단체들은 정부가 바이오에너지의 공급망 리스크를 반영한 방향으로 재생에너지 정책을 개선할 필요가 있다고 주장했다. 기후와 생태계에 악영향을 끼치는 바이오에너지 개발이 친환경 그린에너지로의 전환이라는 재생에너지 정책의 취지와 역행한다는 지적이다.

김수진 기후솔루션 선임연구원은 "2050 넷제로 목표 달성을 위해 화석연료 사용을 줄이고 재생에너지를 확산하는 것은 바람직하지만, 바이오에너지 의존도가 늘어나는 것이 매우 우려스럽다"며 "바이오디젤이나 바이오중유와 같은 수입산 팜유 계열의 연료들의 탄소발자국이 더 크지만, 정부는 계속해서 REC 가중치를 부여해 사용을 장려하고 있다"고 말했다.

알머스 언스팅 바이오퓨엘 와치 연구활동가는 "바이오에너지에 의한 대규모 기후, 환경, 사회적 피해를 막을 수 있는 유일한 방법은 이들을 재생에너지와 기타 녹색 정책에서 제외하고 보조금 지급을 중단하는 것"이라고 말했다.

인도네시아 시민단체 인디스의 쿠르니아완 사바 국장은 "다른 나라의 재생에너지 할당량을 채우기 위해 인니의 열대우림이 파괴되고, 멸종 위기 동식물과 토착민의 삶의 터전이 사라지고 있다"며 "한국을 비롯한 팜유 수입국은 재생에너지 원료를 생산하는 과정에서 원산국의 환경과 지역사회에 어떤 영향을 미치는지 고려해 재생에너지 정책에 반영해야 한다"고 강조했다.

공익법 센터 어필의 정신영 변호사는 "정부는 바이오에너지 생산과정에서 산림파괴, 인권침해 문제에 연루된 기업에 공적 금융 지원을 중단해야 한다"며 "바이오디젤 혼합의무 비율을 증가시키는 과정에서 환경파괴와 인권침해로 생산한 팜유의 수입이 증가하지 않도록 공급망을 감시할 수 있는 제도를 마련해야 할 것"이라고 덧붙였다.

관련기사

- "韓·美·日·EU, 바이오매스 보조금 지급 중단해야"2021.02.23

- 산업교육연구소, 바이오연료·바이오매스 전략 세미나 개최2021.02.08

- 동서발전, 방치된 산림으로 바이오매스 산업 활성화2020.07.08

- 강원 산불 피해 목재칩 1만t, 바이오매스 연료로 활용2020.04.06