기초과학연구원(IBS)은 분자 분광학 및 동력학 연구단 연구팀이 폭발 위험과 환경 유해성을 모두 줄인 물을 전해질로 사용하는 리튬이온전지의 구동 원리를 규명했다고 21일 밝혔다.

리튬이온전지는 스마트폰, 노트북 등 일상생활 속 대부분의 전자기기에 사용된다. 양극과 음극 사이에 유기용매를 전해질로 사용해 충전과 방전을 반복하는 원리로, 무게가 가벼우면서도 고용량인 전지를 만드는 데 유리하다.

문제는 전해질로 사용되는 유기용매가 발화 위험이 높고, 환경오염을 유발할 가능성이 있다는 것.

이에 안정성을 높인 신개념 전지 개발이 요구되며, 대체재로 물을 전해질로 사용하는 이차전지가 주목받고 있다.

이차전지의 전해질은 양극 사이에서 리튬 이온을 수송한다. 전해질이 안정적으로 작동하기 위해서는 고전압 환경에서 전기분해 되지 않는 동시에 빠르게 리튬 이온을 수송할 수 있어야 한다.

하지만 용매로 사용된 물이 리튬이온 수송에 어떤 역할을 하는지는 아직까지 명확히 밝혀지지 않았다.

기존 연구를 통해 물 기반 전해질 내부에 초고농도의 염이 녹아 있어야 전기분해 되지 않고 안정적으로 작동할 수 있다고 알려졌다. 동시에 역설적이게도 고농도 염을 사용하면 전해질의 점성이 증가해 끈적거려지며 리튬 이온 수송에 불리하게 작용할 것이라는 예상도 있다. 이 때문에 과학자들은 고농도를 유지하면서도 리튬 이온을 빠르게 수송할 수 있는 조건을 찾으려는 연구를 하고 있다.

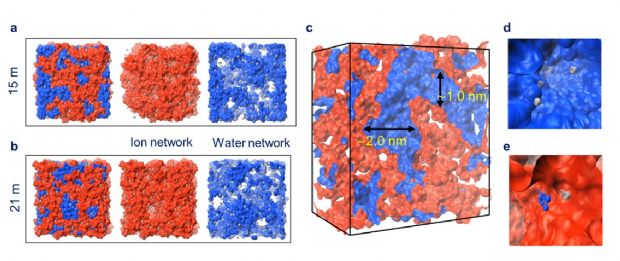

연구팀은 펨토초 적외선 들뜸-탐침 분광기와 이차원 적외선 분광기를 이용해 이 역설을 해결했다. 물 기반 전해질의 미시적인 구조를 관찰한 결과, 염과 물이 고르게 섞여 있을 것이란 일반적인 예측이 틀렸음을 증명했다. 섬 사이를 흐르는 조류처럼, 전해질 내부는 염이 부분적으로 뭉쳐있고 물 층이 그 사이를 통과하는 구조였다.

연구팀은 물의 역할을 파악하기 위해 컴퓨터 시뮬레이션 연구를 진행했다. 전해질 내부의 물 층은 리튬이온 수송에 두 가지 결정적인 역할을 한다.

염 뭉치를 둘러싸고 있는 물은 염 음이온과 리튬 이온 사이의 전기적 상호작용을 줄여준다. 반면 나머지 물 층은 나노미터 크기의 통로를 형성해 리튬이온 수송을 가속하는 도선 역할을 수행하는 것으로 밝혀졌다.

물이 수송에 방해되는 정전기적 상호작용을 막는 동시에, 빠르게 수송할 수 있는 일종의 전선 역할을 한다는 것.

이번 연구 결과는 특히 특정 음이온(염)들은 고농도의 수용액에서 이온들끼리 뭉치는 ‘이온 네트워크 구조’를 형성한다는 것을 밝힌 만큼, 향후 물을 기반으로 한 리튬 이차전지의 발전 방향을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

조민행 단장은 “거시적 관점에서 진행된 리튬이차전지 분야 기존 연구와 달리, 이번 연구는 이온 네트워크라는 미시적 구조와 전해질의 거시적 특성 사이의 관계를 규명했다”며 “이번 연구를 통해 미시적 분자 구조가 리튬 이차전지의 성능에 지대한 영향을 미칠 수 있음이 밝혀졌다”고 말했다.

관련기사

- 전이 암세포, 포식자 먹이 찾듯 이동한다2018.11.21

- 과기정통부, '방만경영' IBS 특별점검2018.11.21

- 기초과학연구원 신임 감사에 최종배 KIST 전문위원2018.11.21

- IBS "노화 초래 '활성산소' 제거 시스템 개발"2018.11.21

분자 분광학 및 동력학 연구단은 향후 실제 작동환경에서 리튬이온의 수송 및 전해질 내부의 분자 구조를 규명해 나갈 계획이다.

이번 연구 결과는 화학 분야 권위지 '미국화학회지' 10월25일자에 게재됐다.