AT&T는 AOL과 다를까?

미국 2위 통신사 AT&T가 854억 달러에 타임워너를 인수하면서 16년 전의 초대형 합병이 오버랩되고 있다. 새 천 년이 시작되던 2000년 1월 성사된 AOL과 타임워너 간의 메가톤급 합병이었다.

당시 두 회사 합병은 두 가지 면에서 충격이었다. 신생 인터넷 기업이 전통을 자랑하는 미디어 강자를 인수했다는 점이 가장 큰 관심거리였다. 이와 함께 당시 인수 가격인 1천650억 달러도 두고 두고 회자됐다.

AOL과 타임워너는 겉으론 망 사업자와 콘텐츠 사업자의 행복한 결합처럼 보였다. 하지만 둘은 ‘궁합이 맞지 않는 부부’였다. 망과 콘텐츠는 생각처럼 행복한 결합에 이르지 못했다. 게다가 확연하게 달랐던 두 회사 문화 역시 사사건건 갈등 요인이 됐다.

여기에다 달라진 시장 상황도 걸림돌로 작용했다. 결국 두 회사는 결국 2003년 이름을 다시 뗀 뒤 2009년 완전히 분사하면서 남남이 됐다.

그런데 이번에 AT&T가 인수한 기업이 하필 타임워너다. 가뜩이나 초대형 합병에 대한 우려가 적지 않은 상황에서 또 다른 얘깃거리를 제공해주는 조합이 아닐 수 없다.

과연 AT&T는 AOL과 다를까? 또 AOL과 삐걱거렸던 타임워너는 AT&T와는 ‘행복한 결혼생활’을 영위할 수 있을까?

■ 타임워너 "그 때와 달리 지금은 유통망이 중요"

일단 타임워너 쪽 말부터 들어보자. 월스트리트저널을 비롯한 외신들에 따르면 제프 부크스 타임워너 최고경영자(CEO)는 두 회사 합병을 알리는 컨퍼런스 콜에서 “AOL 때와는 다를 것”이라고 잘라 말했다.

그 때와 달리 지금은 유통망의 역할을 더 중요해졌다는 것. 게다가 소비자들이 그 때보다는 훨씬 자유롭게 콘텐츠 패키지를 선택할 수 있게 된 점도 중요한 차이라고 지적했다.

부크스는 또 “모바일 기기를 통해 더 많은 동영상이 유통되고 있다”고 덧붙였다.

제프 부크스는 두 회사 합병 작업이 마무리될 때까지만 회사에 머물 계획이다. 합병 회사는 AT&T의 랜달 스티븐슨 CEO가 이끌게 된다.

실제로 그랬다. AOL이 타임워너를 합병할 당시는 인터넷 초창기였다. 닷컴 붐이 한창이긴 했지만 인터넷망을 통해 타임워너의 콘텐츠를 자유롭게 즐기는 덴 한계가 있었다.

16년 사이에 상황이 많이 달라진 건 분명하다. 특히 최근엔 모바일 기기를 통한 동영상 소비가 늘고 있는 점 역시 중요한 변수다. HBO, 워너브러더스를 비롯한 타임워너 계열사의 인기 동영상 콘텐츠들과 AT&T의 통신서비스를 결합할 경우 시너지를 기대해 볼 순 있는 상황이다.

■ AT&T-AOL 모두 기존 사업 절박한 위기 느껴

문제는 타임워너란 거대 기업을 인수할 경우 AT&T 뜻대로 시너지 효과가 날 수 있을 것이냔 부분이다. 당연한 수순이란 얘기와 ‘행복한 결합’이 될 것이냐는 것은 별개 얘기이기 때문이다.

일단 인수 주체들이 절박한 상황인 점은 그 때나 지금이나 비슷하다. 타임워너에 인수 제안하기 직전 AOL은 심각한 위기 의식을 갖고 있었다.

닷컴 대표주자로 명성을 떨치긴 했지만 1999년 말부터 공짜 인터넷 서비스업체들이 속속 등장했다. 이들의 등장은 회원제 서비스업체였던 AOL의 위상을 위협했다.

그래서 나온 전략이 타임워너 인수였다. 플랫폼 기반 서비스업체였던 AOL로선 콘텐츠 기반업체로 전환하는 게 장기 경쟁력을 유지하는 길이란 결론에 다다른 것이다.

그런 측면에선 AT&T도 비슷한 상황이다. 전통 통신업체인 AT&T 역시 요즘 위기 의식이 팽배해 있다. 무엇보다 망 사업자들이 ‘덤파이프(dum pipe)’로 전락할 지도 모른다는 절박한 상황에 내몰려 있다.

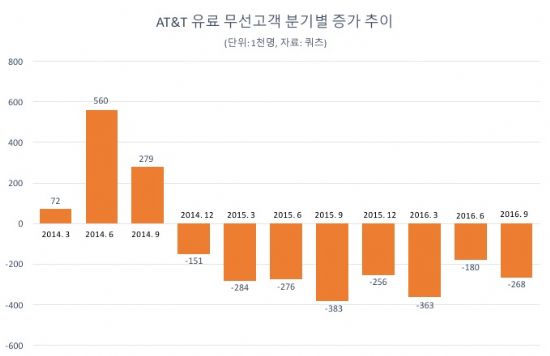

구글, 아마존, 넷플릭스까지 경쟁자로 떠오르고 있다. 이런 상황이 맞물리면서 AT&T의 가입자 수는 2014년 4분기 이후 계속 감소하고 있다.

여기에다 통신시장 경쟁자인 버라이즌의 행보도 AT&T에겐 신경쓰이는 대목이다. AT&T 라이벌이자 미국 최대 통신사업자인 버라이즌은 지난 해와 올해 총 90억 달러를 들여서 야후와 AOL을 인수했다.

2009년 타임워너와 결별한 뒤 디지털 미디어 기업으로 변신한 AOL은 허핑턴포스트와 IT 전문 매체 테크크런치 등을 갖고 있다. 거기에다 강력한 광고 플랫폼 역시 AOL의 또 다른 강점이다.

결국 AT&T는 달라진 시장 상황에다 경쟁자의 발빠른 행보에 대항하기 위해서도 반전 카드가 필요한 상황이었다. 그 카드가 바로 타임워너였던 셈이다.

16년 전이나 지금이나 타임워너의 콘텐츠 포트폴리오는 막강하다. HBO, CNN, 워너브러더스, DC코믹스, TBS, TNT, 카툰네트워크 등을 갖고 있다. 여기에다 각종 스포츠 중계권까지 보유하고 있다. 최근 유료 가입자 감소로 고민에 빠진 AT&T가 군침 흘릴 만한 포트폴리오인 건 분명하다.

■ 기업문화 장벽은 크지 않을 듯…초대형 합병 경계는 여전

처한 상황은 비슷하지만 다른 부분도 있다. 2000년 초대형 합병이 실패한 가장 큰 요인은 ‘기업 문화 차이’와 ‘정확한 미래 비전 부족’이 꼽혔다.

타임워너 인수 당시 AOL은 신생 인터넷 기업이었다. 스티브 케이스를 비롯한 AOL 경영진이 초기 디지털 바람을 잘 타긴 했지만 타임워너의 노회한 간부들 눈에는 ‘풋내기’에 불과했다. 합병 이후 리더십을 발휘하기 쉽지 않은 상황이었다.

하지만 AT&T는 다르다. 타임워너 못지 않은 역사와 전통을 자랑한다. 게다가 경영진들 역시 경륜 면에서 결코 뒤지지 않는다.

그 때와의 차이는 또 있다. 부크스 타임워너 CEO 말대로 이제 핵심은 모바일과 동영상의 결합이다. 2000년 당시에 비해선 망 쪽의 중요성이 훨씬 더 강조될 가능성이 있다.

그런 측면에선 AT&T와 타임워너 합병은 AOL-타임워너 같은 대재앙으로 끝나진 않을 것이란 전망도 적지 않다. 게다가 통신사업자 입장에선 콘텐츠 결합을 시도하지 않을 수 없는 절박한 상황이란 점 역시 이번 합병 추진 주체들에게 힘을 실어주고 있다.

그럼에도 불구하고 우려하는 목소리도 만만치 않다. 저명한 미디어 전문학자인 로버트 맥체스니 일리노이대학 교수는 와이어어드 인터뷰에서 “초대형 합병이 일반 공중들에게 혜택을 준 사례는 거의 없다”면서 “이번 합병도 마찬가지”라고 꼬집었다.

IT 전문 매체 리코드 역시 둘 간의 합병 성공 가능성에 대해 물음표를 던졌다. 무엇보다 AOL-타임워너 사례에서 보듯 초대형 합병이 시너지 효과를 내는 건 거의 불가능에 가깝다는 점을 꼽았다.

이와 함께 인터넷 서비스와 통신 서비스는 다르다는 점도 중요한 요인으로 지적했다. 리코드는 “덤프 파이프도 굉장한 사업이다”고 주장했다. 상대적으로 경쟁이 치열하지 않기 때문이다.

관련기사

- 타임워너 인수한 AT&T, 그만큼 절박했다2016.10.24

- AT&T-타임워너, 합병 허가 떨어질까2016.10.24

- AT&T, 타임워너 왜 인수했나?2016.10.24

- AT&T, 타임워너 854억달러 인수 합의2016.10.24

반면 콘텐츠 사업은 갈수록 경쟁이 치열해지고 있다고 주장했다. 넷플릭스, 아마존 등이 프리미엄 채널인 HBO 경쟁 상대로 떠오른 상황을 보면 알 수 있다는 것이다.

과연 AT&T-타임워너 커플은 AOL-타임워너와는 다른 행보를 보일 수 있을까? ‘시장 변화에 따른 절박감’과 ‘타임워너’란 공통 분모를 밑에 깔고 있는 또 다른 대형 합병이 16년 전의 실패를 피할 수 있을 지에 관심이 쏠리고 있다.