그 해 여름. 우린 행복했다. 이탈리아, 스페인을 연파하면서 월드컵 4강에 진출했다. 독일에 패하면서 질주를 멈추긴 했지만, 이미 승부는 중요하지 않았다. 월드컵 4강. 꿈에서나 가능했던 일이 실현됐다.

당시 핵심 주역은 태극전사와 히딩크 감독이다. 하지만 2002년을 얘기할 때 빼놓을 수 없는 인물이 있다. 이용수 기술위원장이다. 당시 그는 히딩크 감독을 영입하면서 ‘월드컵 4강 신화’의 주춧돌을 놨다. 완벽에 가까운 기술 및 행정지원으로 태극전사들의 경기력을 극대화하는 역할도 해냈다.

하지만 이용수 위원장은 월드컵이 끝난 뒤 쓴소리를 했다. 한껏 높아졌던 눈높이를 낮추고, 장신수비수를 발굴해 바닥부터 다지는 작업을 해야 한다고 역설했다. 일회성 성적에 만족하지 말고 탄탄한 인프라 구축 작업에 눈을 돌려야 한다고 강조했다.

월드컵 4강에 눈높이가 맞춰져 있던 많은 사람들에겐 다소 불편할 수도 있는 발언. 하지만 이후 한국 축구가 겪어온 과정을 되새겨보면 이용수 위원장이 정곡을 찔렀다는 걸 금새 알아챌 수 있다.

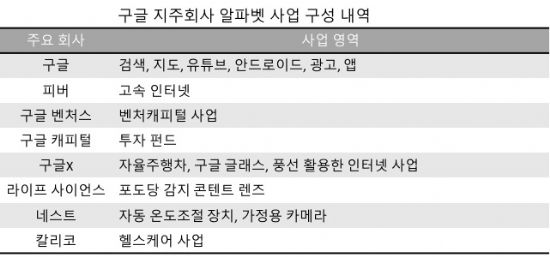

■ 구글, 14년 동안 인공지능 분야에 33조원 가량 투자

알파고가 몰고 온 열풍이 상상을 초월한다. 갑자기 인공지능(AI)이 미래 핵심 먹거리 사업 대접을 받고 있다. 물론 이런 움직임 자체를 탓할 건 아니다. 인공지능이 미래 먹거리 사업인 건 분명하기 때문이다.

문제는 접근 방법이다. 어김없이 ‘한국형 알파고’ 얘기가 나온다. 정부는 민관합동 인공지능 컨트롤타워를 추진하겠다고 밝혔다. 인공지능 분야 연구 지원 예산을 300억원대로 늘린다는 얘기도 들리고 있다. 기업들을 동원해 연구소를 만드는 방안까지 거론되고 있다고 한다.

정계에서도 너도나도 알파고 열풍에 숟가락을 얹고 있다. 총선 후보 그룹부터 각 정당 관계자들도 하나 같이 ‘한국형 알파고’를 외치고 있다.

한국형 알파고. 물론 말은 쉽다. 귀에도 쏙쏙 들어온다. 당장 알파고 같은 인공지능 하나 있으면 국가 경쟁력이 확 올라가고, 국격이 높아질 것 같은 생각이 드는 것도 사실이다.

하지만 ’한국형 알파고’는 그리 녹록한 게 아니다. 정부 주도로 단기간에 몇 백억 쏟아붓는다고 뚝딱 만들어지는 게 아니란 얘기다. 그건 구글이 알파고란 성과물을 내기까지 어떤 노력을 해왔는지 살펴봐도 단 번에 알 수 있다.

구글은 지난 14년간 인공지능 분야에 280억 달러 가량을 투자했다. 우리나라 돈으로 33조가 넘는 거액이다. 단순히 돈만 많이 쏟아부은 건 아니다. 꼭 필요한 관련 분야 인재나 기업들에게도 최고 대우를 하면서 영입했다. 현재 구글 인공지능 사업을 이끌고 있는 레이 커즈와일은 이 분야 최고 인재로 꼽힌다.

■ 구글, 머신러닝 필수품 '텐서플로우' 등 차근차근 개발

알파고를 만든 딥마인드 역시 구글이 2014년 인수한 기업이다. 당시 딥마인드는 기계학습, 첨단 알고리즘, 신경과학 시스템 등에 특화돼 있던 기업이긴 했지만, 뚜렷한 성과는 없었다. 하지만 구글은 인공지능이란 퍼즐을 완성하는데 꼭 필요한 기업이라 판단해 7천억원 가까운 돈을 아낌없이 투자했다. 하루 아침에 알파고가 튀어나온 게 아니란 얘기다.

인공지능이나 머신러닝 분야에서 구글이 무서운 건 알파고 때문만은 아니다. 구글이 지난 해 오픈소스로 전격 공개한 텐서플로우(TensorFlow) 역시 인공지능 분야에서 위세를 떨칠 중요한 도구다. 구글 제품 중 텐서플로우를 적용한 것도 50개를 웃돈다. 텐서플로우는 심층신경망(DNN)을 활용한 머신러닝 기술의 필수 요소로 꼽힌다.

이를테면 유튜브 동영상에서 고양이를 인식하는 등의 연산을 수행할 수 있는 것도 깊숙하게 파고들면 다 텐서플로우 덕분이다.

구글은 지난 해 이런 소중한 보물을 오픈소스로 풀었다. 인공지능 분야에서도 안드로이드에 필적할 생태계를 만들겠다는 야심을 그대로 드러낸 것이다.

우리가 알파고의 완벽한 연산 및 직관 능력에 감탄하는 동안 구글은 거대한 인공지능 생태계를 그려나가고 있는 셈이다. 이런 상황에서 ‘한국형 알파고’란 키워드에 매몰되는 건 거대한 숲 입구에 서 있는 멋진 나무 한그루에 넋을 잃고 있는 것과 비슷한 모양새다. 감탄만 하다가 숲엔 제대로 들어가보지도 못할 우려가 크다는 얘기다.

다시 축구 얘기로 돌아가보자. 한일 월드컵 당시 4강전에서 우리와 격돌했던 독일은 다른 행보를 보여줬다. 한일월드컵 2년 전 열린 유로2000에서 예선 탈락했던 독일 축구계는 ‘뜻밖의 월드컵 준우승’에 현혹되지 않았다. 운이 작용할 수도 있는 단기전 승부보다 더 중요한 건 ‘지속적으로 승리할 수 있는 시스템’이라고 판단했다.

■ 2002년 월드컵…넋놓은 한국과 준비한 독일

우리가 월드컵 4강에 넋을 놓고 있을 때 준우승팀 독일은 축구 재건 프로젝트에 착수했다. 그 무렵 영국, 스페인 등에 밀려 삼류리그로 전락한 분데스리가 살리기에 적극 나섰다. 하지만 더 중요한 건 따로 있었다. 프로리그의 인프라인 유소년 축구부터 차근차근 육성하기로 했다. 그 정책의 일환으로 분데스리가 소속 구단들엔 유소년 아카데미 투자란 의무가 지워졌다.

2014년 브라질 월드컵 우승은 이런 길고도 힘든 투자의 결실이었다. 당시 우승 주역인 토마스 뮐러나 아르헨티나와 결승전에서 결승골을 넣은 마리오 괴체 같은 선수들은 이런 과정을 통해 탄생한 스타들이다.

‘한국형 알파고’ 얘기를 들으면서 나도 모르게 2002년 월드컵 이후 한국과 독일 축구가 보여준 두 가지 길이 한꺼번에 오버랩됐다. 동시에 월드컵 4강 신화에 취했던 그 때 그 모습과 놀랄 정도로 흡사하다는 생각을 했다. 한 가지 다른 점이 있다면, 그 때는 승리감에 취했다면 지금은 남의 허상을 보고 흥분하고 있다는 정도다.

한국형 알파고. 물론 좋은 얘기다. 하지만 한국형 알파고는 탄탄한 인프라 없이는 결코 이뤄내지 못할 꿈이란 사실을 깨닫는 게 더 중요하다.

관련기사

- [韓 AI 현주소-4]"희망의 씨앗도 많다"2016.03.16

- [韓 AI 현주소-3]"알파고? AI 서비스!"2016.03.16

- [韓 AI 현주소-2] “넓고 멀리 봐야 할 때"2016.03.16

- [韓 AI 현주소-1]"뽑을 전문가가 없다"2016.03.16

정보통신기술진흥센터(IITP)가 최근 발표한 내용이 자꾸만 떠오른다. 국내 인공지능 기술은 미국에 4년 이상 뒤떨졌다는 내용이었다. 정부의 R&D 예산은 구글 같은 기업 하나 만도 못하다는 얘기도 있었다.

그 뿐 아니다. 그 동안 우리가 소프트웨어산업을 천시하다보니 쓸만한 인력 구하기도 쉽지 않다. 이런 상황에서 ‘뭉칫돈’ 던진다고 해서 한국형 알파고가 툭 튀어나오는 건 아니다. 구글도, 독일 축구도, 지금 자리에 이르기까지 길고도 지리한 투자와 연구개발(R&D)을 해왔다는 사실을 잊어선 안된다.