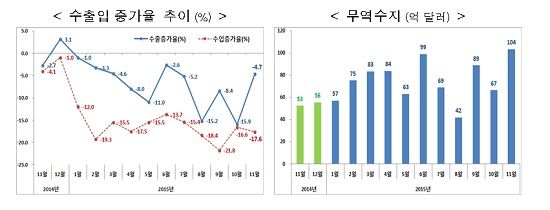

지난달 수출 실적이 11개월 연속 감소했다. 올 들어 단 한 번의 반등도 없는 연속 마이너스 성장으로 유례가 없는 일이다. 4년 연속 이어왔던 연간 무역 1조달러 기록도 올해 달성이 사실상 물 건너갔다.

다만 선박 수출 호조와 작년 하반기부터 하락한 국제유가의 기저효과가 반영되면서 전달보다는 낙폭이 현격히 줄었다. 수출액보다 수입액의 감소폭이 크게 확대되면서 무역수지 흑자 규모는 사상 최대를 기록했다.

산업통상자원부는 1일 지난달 수출액이 444억2천600만달러로 전년동월 대비 4.7% 감소했다고 밝혔다.

올 들어 1월부터 11개월 연속 감소했지만 전달(15.8%↓)보다 감소폭이 둔화됐다. 지난 5월 -11.0%로 급감했던 수출액 감소폭은 6월(-2.6%), 7월(-5.2%)로 호전되다가 8월(-15.1%) 다시 확대되더니 10월에는 6년 2개월 만에 최대 감소치를 기록했다.

같은 기간 수입액은 340억6천500만달러로 17.6% 급감하며 14개월 연속 감소세를 이어갔다. 11개월 연속으로는 두 자릿수 대 하락세를 기록했다. 수출액에서 수입액을 뺀 무역수지는 103억6천100만달러 흑자를 기록하며 사상 최고치를 경신했다. 2012년 2월부터 46개월 연속 흑자다.

산업부 관계자는 "11월 수출은 지난해 11월(-2.7%) 수출감소에 따른 통계적 기저효과와 그동안 부진했던 선박 부문의 해양플랜트 인도물량 증가로 감소세가 완화됐다"면서 "특히 유가 등 원자재가 하락으로 수입이 큰폭으로 감소해 무역수지 흑자 규모가 100억달러를 상회했다"고 설명했다.

이어 "다만 유가 등 원자재 단가하락으로 수출단가(4.5%↓)는 11개월 연속 감소했고 석유화학 시설보수 및 철강 수출부진으로 수출물량(0.2%↓)의 감소세도 지속됐다"고 덧붙였다.

품목별로는 유가영향 품목의 경우 지난해 10월 이후 유가하락에 따른 기저효과에도 불구, 유가하락세 지속 및 시설보수 영향으로 23억달러가 감소했다. 그동안 부진했던 선박(해양플랜트 3척, 26억5천만달러) 수출은 증가세로 돌아섰고, 무선통신기기의 증가세는 지속됐다.

다만 자동차는 신흥국 수요감소와 신차의 미국 수입인증 지연으로 줄었다. 단가 하락으로 인해 철강제품과 반도체, 디스플레이는 믈론 가전 등 대부분 품목이 감소했다. SSD·OLED·화장품 등 신규품목 수출은 호조세가 지속됐다.

주요 품목별 수출 증가율은 선박(133.7%), 무선통신기기(23.6%), 자동차부품(1.8%) 만이 늘었고 자동차(-7.6%), 반도체(-9.6%), 섬유류(-10.7%), 일반기계(-13.7%), 평판디스플레이(-18.3%), 컴퓨터(-19.6%), 가전(-26.0%), 철강제품(-26.6%) 등은 줄었다.

지역별로는 중국(-6.8%)과 미국(-12.4%)의 감소세가 지속됐으며 EU(52.5%)는 증가세로 전환됐다. 베트남(12.6%)도 해외 생산비중 증가로 두 자리수 증가세가 지속됐다.

수입은 소비재(5.7%)는 증가했으나 원자재(-23.7%)와 자본재(-1.2%)는 감소했다. 철강제품(-28.4%), 석탄(-22.5%), 가스(-42.9%), 원유(-47.2%), 석유제품(-33.1%)이 모두 줄었다. 자본재의 경우 무선통신기기부품은 증가했으나 반도체 제조용 장비는 감소했다. 지난달 1~30일 기준으로 무선통신기기부품은 34.8% 늘었고 자동차부품도 8.5% 증가했다. 반도체제조용장비는 66.1% 줄었다.

소비재는 1천500cc 이하 자동차 수입이 급증했다. 지난달 1~30일 기준 1천500cc 이하 가솔린자동차는 86.0% 늘었다. 1천500cc 초과 가솔린자동차는 0.3% 증가했다. 아이폰이 포함된 코드분할식 전화기도 90.8% 늘었다.

관련기사

- 쉐보레 스파크, 북미 수출 첫 개시...글로벌 공략2015.12.01

- 현대차 제네시스 수출 20만대 '초읽기'2015.12.01

- 10월 ICT 수출 3개월만에 감소...반도체 꺾여2015.12.01

- 9월 ICT 수출 159억弗…올해 최대치2015.12.01

산업부는 이달에는 수출 감소세가 다시 확대될 것으로 내다봤다.

산업부 관계자는 "12월은 기저효과로 인한 유가영향 품목의 감소세 완화가 예상된다"면서도 "반도체 등 주력품목 수출이 부진할 것으로 예상돼 수출감소율은 11월보다 확대될 가능성이 높다"고 전망했다.