구글과 애플 그리고 마이크로소프트는 사실상 기술 혁신으로 살아 남은 회사이다.

이들 회사는 광고, 하드웨어, 운영체제라는 캐쉬카우가 든든히 밑바탕이 되고 있고 비슷한 행보를 보여온 기술 기업군에 속한다. 애플과 마이크로소프트는 한 때 어려움에 직면한 때가 여러번 있었고 이 때 마다 혁신과 변화를 통해 생존해 왔다.

구글은 그 중 가장 새로우면서도 독특한 전쟁을 진행 중이다. 자기만의 폐쇄된 플랫폼이 아니라 웹이라는 거대한 네트워크을 놓고 벌이는 싸움이기 때문이다.

이 원대한 꿈이 실현되기 위해 구글은 제대로 준비되어 가고 있을까? 웹이 하나의 회사에 의해 영향력이 좌우 되는 상황이 정말 올까? 최근 구글의 행보를 보면 여기에 의문을 던지는 징조들이 보이고 있다.

구글은 지난 5월말 Google I/O라는 개발자 콘퍼런스를 개최했다. 작년에 이어 두번째 행사를 진두지휘한 인물은 Vic Gundotra 부사장으로 MS 핵심 엔지니어에서 구글로 건너와 구글의 플랫폼 전략 조직을 총괄하고 있다.

Google I/O는 올해 4천명의 웹 개발자들이 참여함으로서 MS의 MIX, 애플의 WWDC 그리고 이베이의 개발자 콘퍼런스와 함께 거대 개발자 행사로 떠올랐다. 각 사의 제품 및 기술 전략을 발표하는 자리인 만큼 키노트가 생중계 될 만큼 관심이 뜨겁다.

■뚜렷한 목표가 없는 조급증

올해 첫 키노트의 주인공은 구글의 새로운 프로젝트가 아니라 바로 차세대 웹 표준인 HTML5이었다. 리치 웹 애플리케이션을 만들 수 있는 각종 기술 스펙으로서 키노트를 통해 Canvas 벡터 그래픽, Video 기능, 위치 기반 서비스 등 데모가 펼쳐졌다.

작년 행사에서 구글 기어스(Gears), 앱스엔진(Apps Engine), 안드로이드, 오픈 소셜 등 다양한 자체 제품 기반 서비스로 무장했던 키노트와 완전히 다른 행보였다. 특히 HTML5를 전면에 내세움으로서 그동안 엄청나게 밀고 있었던 기어스를 포기하는 듯한 인상도 주었다. 기어스가 기존 HTML5을 상당수 구현하고 있지만 플러그인이라는 한계에 봉착해 있다.

HTML5라는 다된 밥에 숟가락 하나 얻는 듯한 모습을 보이는 데서 몇 가지를 알 수 있다. 먼저 모질라, 오페라, 애플 등이 주도해온 기술 혁신에 무임 승차(?)하면서 챙길 것은 챙기겠다는 심산이다. 특히 기어즈와 크롬이라는 자체 플러그인과 제품으로 승부를 걸려했던 당초 계획이 틀어지고 있다. 구글이 한다고 해서 사람들이 다 써준다는 것은 아니라는 걸 다시 증명했다. (크롬의 점유율은 2%를 넘기고 있는 정도다.)

또한, 키노트 발표에서 보여준 HTML5 데모의 대부분도 크롬이 아니라 파이어폭스와 사파리를 활용한 것이었다. 대규모 투자가 진행되어온 크롬에 비해 1인 프로젝트에 불과한 사파리나 소규모 기업의 오페라 웹 브라우저 보다도 개발 속도는 늦다.

물론 웹 표준을 통해 플랫폼을 지향하고자하는 구글의 의지는 높히 살만하나 그런 결론에 도달하는 과정에서 뭔가 이루어 내려는 조급증과 프로젝트 시행 착오는 한번 생각해 봐야 할 점이다.

■옛날 성공 리더에 기대다

두번째 키노트에서 발표된 제품은 바로 구글 웨이브였다. 이 제품은 이메일과 인스턴트 메시징, 블로그, 위키, 멀티미디어 관리, 문서 공유 등의 핵심 온라인 기능을 하나로 통합한 것이 특징이다. 다양한 기능을 갖추었지만 많은 사람들이 아직 이것을 어디에 써야 할지 모를 만큼 단순하지 않기 때문에 최근 구글이 발표한 것들 중 가장 야심작이자 위기라고 극단적으로 평가가 엇갈린다.

2년이 넘게 개발되었는데도 아직도 프로토 타입 처럼 보이는데다, 이러한 혹평 때문인지 대대적인 데모 행사가 끝나고 한달이 지났는데도 아직 개발자에게 베타로 제공하고 있지 않다.

구글 웨이브는 독립적인 웹 서비스라기 보다는 통합 웹 애플리케이션을 만들어 낸 것이기 때문에 구글의 오픈 전략과 미묘하게 뒤틀린다. 이 서비스를 이용하면 야후나 마이크로소프트의 유사 서비스는 물론 지메일이나 구글 독스, 구글 토크, 피카사 같은 구글 서비스도 통합해 주는데 목표가 뚜렷하지 않는 두리뭉실한 애플리케이션이라는 의문을 제기하고 있다.

특히 이 서비스를 주도한 인물은 라즈 라스무센(Lars Lasmussen) 형제로 2003년 자신의 지도 서비스 스타트업이 구글에 인수됨에 따라 2004년 구글맵 개발을 진두 지휘했고, 검색 이후 구글의 가장 유명한 서비스로 자리매김 했다. 결국 구글의 주요 제품이랍시고 나온 것이 기존의 성공한 리더의 머리속에서 맴도는 타겟이 없는 서비스라는 데서 실망감은 더 크다.

회사가 조직화 되면 관료화 되면 기존에 성공을 이끈 사람에게 기대는 경향이 커지게 된다. 새로운 사람에게 주요 프로젝트를 맡기지 않는 위험 관리를 하기 때문이다. 만약 이런게 나온 프로젝트가 앞서 말한 조급증과 연결 되면 실패의 악순환을 거듭하는 단초가 된다.

■사람들이 떠나고 있다

구글이 가지고 있는 혁신의 원동력은 뭐니뭐니해도 사람이다. 세계 최고의 직장이라는 불리는 구글에 사람들이 몰리는 이유도 그 때문이다. 똑똑한 사람들을 뽑기 위해 몇 달씩이나 끈질기고 지긋지긋하게 면접을 보고라도 구글에 입사하려고 하고 구글 역시 검증된 인재를 뽑아왔다.

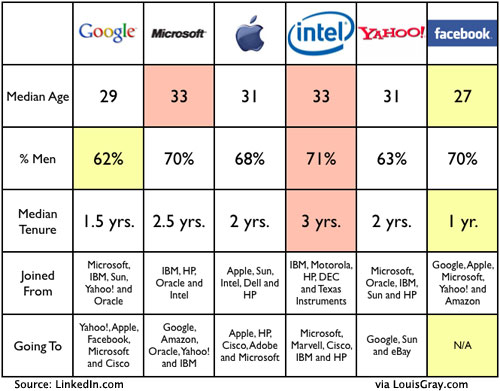

하지만, 최근에 구글로 부터 유명 스타트업으로 다시 이직을 하거나 마이크로소프트나 같은 기존 IT 기업으로 되돌아 가는 사례가 부지기수다. 올해만 해도 더그 바우맨 수석 디자이너를 포함해 스티브 호로비츠 기술 담당관, 산토시 자야람 검색 관리자 등 최근 구글을 떠난 다른 사람들은 페이스북과 트위터 같은 신생업체로 이동했다.

급격한 성장을 겪는 스타트업은 가급적 고유의 문화를 유지하려고 노력하는 편이다. 구글의 동료 평가나 위원회 조직, 프로젝트 진행 방식 등은 사람들을 수평 조직화 시킨다. 특히나 이런 경쟁 체제에서는 아이디어를 성공 시키는 소수에게 보상이 집중되는 경향이 크다. 주요 개발자를 제외한 구글의 평균 연봉 수준은 업계에서 그리 높지 않다고 알려져 있다.

이는 기존 큰 IT 기업에서 전통적인 경력 관리를 받아 왔던 경험을 한 사람들이나 뭔가 성공을 꿈꾸고 구글에 왔다가 프로젝트가 좌절된 사람 모두에게 엑소더스의 이유가 되고 있다.

얼마전에는 구글이 퇴사 가능성이 높은 직원을 미리 알아보는 수학적 HR 알고리즘을 개발하고 있다는 소식까지 들렸다. 인재 유출을 막기 위해 직원 2만여 명의 ▲인사고과 ▲승진 ▲임금 내역 등을 토대로 회사를 떠날 가능성이 큰 직원을 판별하는 수학적 공식을 개발해 자신이 과소평가됐다고 느끼는 직원을 판별해 낸다고 한다.

위에 나열한 안 좋은 징조들은 어찌보면 구글의 성장통이라고 말할 수 있다. 많은 기업들이 매우 큰 성공을 하고도 뚜렷한 이유없이 실패하는 경우가 다반사이고, 지속적인 기업의 성공을 유지하기 위해서는 너무나 다양한 역량들이 필요하다. 지금까지 구글의 성공 사례가 지속적인 것이 웹 전반에 도움이 되었던 점을 감안하면 그 혁신이 오래 지속되길 바란다.

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.