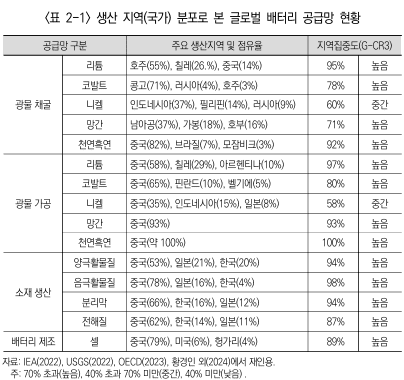

우리나라 배터리 산업에서 공급망이 가장 취약한 원재료인 흑연과 수산화리튬 생산을 내재화하기 위해 정책적 지원이 필요하다는 제안이 나왔다.

산업연구원은 지난 24일 공개한 ‘글로벌 산업통상정책 변화에 따른 한국 배터리 산업 영향과 대응 전략’ 보고서에서 이같이 조언했다.

흑연의 경우 천연흑연 기준 중국 수입 의존도가 94.1%로 압도적이다. 중국이 흑연 글로벌 시장을 사실상 독점하고 있어, 미국 해외우려기관(FEOC) 제도를 적용하는 오는 2027년부터는 공급 부족 사태가 발생할 우려가 제기돼왔다.

보고서는 인조흑연의 국내 생산 기반 마련이 가장 시급하다고 지적했다.

보고서는 “포스코퓨처엠이 인조흑연 국내 제조를 추진하고 있지만 최근 배터리 업황 악화의 영향으로 어려움을 겪고 있다”며 “특히 원가 이하의 가격까지 제시할 정도로 중국의 글로벌 시장 공세가 거세게 이뤄지고 있기 때문에 정부의 세제, 금융, 전기료 인하 등의 지원이 긴요하다”고 강조했다.

수산화리튬은 공급망 문제와 더불어 미국 인플레이션감축법(IRA) 친환경차 구매세액공제 배터리 핵심광물 요건의 우려 품목으로도 꼽았다. 요건상 중국 외 지역 생산 준수 비율은 매년 약 10%p씩 상승한다. 그러나 2022년 기준 수산화리튬의 중국 수입 의존도는 87.9%이고, 무역수지 적자도 36.3억 달러에 달한다고 지적했다.

수산화리튬은 양극재 제조의 주 원료로 삼원계(NCM) 배터리는 물론 전고체, 리튬메탈 등 차세대 배터리 생산에도 투입되는 광물로서 공급망에 대한 정책 지원이 필요하다고 봤다. IRA 요건을 고려하면 국내 기업이 수산화리튬을 내재화해야 한다는 주장이다.

보고서는 해외자원개발 투자 세액공제를 도입하고, 공급망 안정화 선도사업자 선정 시 수산화리튬 제조업체 대상를 우선 선정해 지원이 필요하다고 조언했다.

반면 양극재의 경우 우리나라 공급망이 타국 대비 탁월한 배터리 소재로 언급됐다. 해외에서 주로 생산되는 배터리셀과 달리 국내 생산 비중이 높아 수출 효과도 높게 평가됐다. 지난 2023년 기준 배터리셀 수출 규모는 72억7천만 달러인 데 비해 삼원계 배터리 양극재 수출 규모는 126억8천만 달러로 한참 앞섰다.

그러나 최근 보급형 전기차 수요 부상으로 리튬인산철(LFP) 배터리 양극재 수요가 증가해 우리나라 주력 상품인 삼원계 양극재의 수요 악화가 예상된다.

보고서는 “한국 기업들은 LFP 양극재 양산에 대한 경험이 사실상 없기 때문에 기업들이 빠른 시일 내에 신제품을 개발하고 공정 기술을 확보할 수 있도록 R&D, 자금 등에 있어 정부의 적시 지원이 필요하다”고 조언했다.

양극재 기업 대상 시설투자 지원 차원에서 염폐수 전용 처리장 시설 지원이 시급하다고도 언급했다. 양극재를 포함한 배터리 소재는 제조 과정에서 발생하는 폐수의 염 농도가 높아 공공폐수처리장에서 처리하기가 어렵다. 그럼에도 관련 기업들이 자리를 잡은 포항, 새만금 등 지역 산단에 아직 전용 공공하수종말처리장이 부재하다는 것이다.

중국의 저가 공세에 맞서 우리나라 기업이 가격 경쟁력을 갖추기 위해서라도 지원이 필요하다고 강조했다. 염폐수처리 시설은 투자 비용만 1천억원 이상이 소요되고 연간 운영비용도 200억원 이상 소요된다고 설명했다.

보고서는 업계가 전기차 시장 캐즘으로 대규모 영업적자를 내는 상황에서 세제 지원을 확대할 필요가 있는 점도 강조했다. 특히 현재 15~25%인 국가전략기술 시설투자 세액공제율 사향 조정과 더불어 세액공제 시 직접환급제도를 도입할 것을 제안했다.

관련기사

- 포스코퓨처엠, 그룹사 수산화리튬 연 2만톤 수급…"美 수출 물량"2024.12.06

- 中, 대미 흑연 수출 통제 강화…K-배터리 '촉각'2024.12.04

- K배터리 업계 "美 IRA 최종판, 사업 불확실성 많이 해소"2024.05.08

- 정부 "배터리·자동차 기업 '흑연' 공급망 재편 적극 지원”2024.05.08

현재 지원 방식은 법인세 공제 방식인데, 대규모 투자로 영업손실을 기록하면 세제 혜택을 받을 수 없다는 것이다. 이에 재무 실적과 관계없이 투자세액공제분을 직접 환급해주는 방식으로 전환할 필요가 있다고 봤다.

국내 배터리 업계 R&D 투자비가 중국에 비해 매우 적다며, 국가 차원의 투자비 확대도 필요하다고 봤다. 보고서는 “2023년 기준 한국 배터리 3사의 합산 투자비보다 중국 CATL의 투자비가 60% 높은 4조원이었다”라며 “정부의 전폭적인 지원이 차세대 기술 확보를 위한 마중물이 돼야 한다”고 강조했다.