신문 조판과 도서 인쇄 등 목적으로 사진식자기와 식자판이 국내에 도입되던 1980년대. 일본 사진식자 기업 샤켄(写研)과 모리사와(モリサワ)가 한국에 식자기를 판매하고자 서체 연구자 최정호(1916~1988) 선생에게 한글 서체 원도를 의뢰해 ‘국민 서체’ 굴림체가 탄생했다.

폰트 기업 산돌 창업자 석금호 의장은 분개했다. 굴림체 라이선스를 비롯해 인쇄에 필요한 식자기와 식자판 등을 모두 일본에서 수입해야 하는 현실이 못마땅했다. 석금호 산돌 의장은 우리 힘으로 한글 서체를 개발해 보급하겠다는 신념으로 1984년 대학로 작은 골방에 산돌타이포그라픽스를 세웠다.

이때부터 산돌은 40년 가까이 폰트를 제작, 서비스하며 한글 서체를 보편화했다.

로고와 색상이 한 기업을 대표하는 얼굴이라면, 서체는 사내 분위기를 대변한다. 산돌이 만든 우아한형제들(배달의민족) ‘을지로체’와 에어비앤비 폰트, 마이크로소프트(MS) ‘맑은고딕’ 등 폰트는 유연한 조직문화를 나타내거나, 연혁을 간명하게 표현해주는 수단으로서 활용된다.

로고만큼이나, 서체 역시 우리 뇌리에 기업을 각인시키는 유용한 도구다.

맑은고딕부터 삼성·현대·기아서체까지…'20년 차' 최성우 디자이너

산돌에서만 20년간 폰트를 만들어온 최성우 디자이너. 산돌 타입디자인그룹 타입디자인팀 소속 최 디자이너는 맑은·나눔고딕부터 도로교통표지판 한길체, 국립현대미술관, 삼성·현대·기아차 서체, 에어비앤비 폰트 등을 개발했다. 2004년 처음 산돌에 발을 디딘 최 디자이너에게, 폰트는 낯선 단어였다. 알던 폰트도 윤고딕, 산돌광수체 정도.

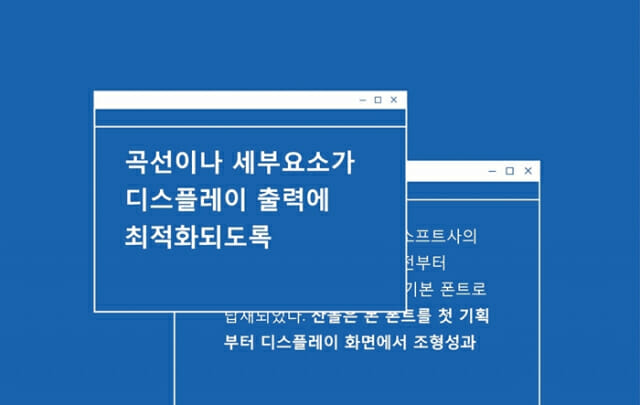

“맑은고딕 프로젝트를 처음으로 담당했다. ‘힌팅’ 기술을 적용하는 일이었다. 디스플레이 해상도가 떨어져 글자가 깨지는 경우가 많았던 당시, 폰트를 선명하게 구현하기 위한 보정 업무였다. 산돌 인근(당시 대학로) 대학교를 다녔는데, 매일 등하굣길 마주한 회사에서 갑자기 중책을 맡게 돼 기분이 묘하더라.”

여기어때 잘난체고딕 제작자 이유빈 디자이너…“폰트 제작=장인 정신 연속”

지난해 산돌에 합류한 2년 차 이유빈 디자이너. 최 디자이너와 같은 팀 소속인 그는 대학생 때부터 글자에 관심이 많았다. 관련 소모임에 들어가 폰트를 연구하며, 차곡차곡 경험을 쌓았다. 폰트는 늘 이유빈 디자이너 곁에 있었다. 진로를 결정할 때 한 치의 망설임 없이, 산돌을 택했다. 오래 일할 수 있겠다는 확신이 들었다고.

“기업서체를 디자인하고 있다. 폰트 제작 순간 순간은 마치 특유의 ‘장인 정신’을 연상하게 한다. 이 점에 매료됐다. 최근 숙박 플랫폼 여기어때 ‘잘난체고딕·2’ 프로젝트에 참여했다. 무료 서체라 지하철이나 편의점에서 쉽게 확인할 수 있는데, 신기하면서, 어깨가 무거웠다.”

‘1만1천172자’ 시안 과정만 한 달…“형용사로 표현되는 요구사항들 폰트로”

폰트 국제 규격 유니코드 기준 한글은 1만1천172자다. 수개월 동안 정교한 과정을 거쳐, 기업서체가 만들어진다. 클라이언트에서 문의하면 폰트 목적과 스타일 등 견적을 낸 뒤 계약이 체결된다. 최성우·이유빈 디자이너에게 일감이 넘어오는데, 바로 시안 작업이다. 이 업무에만 최소 한 달이 걸린다.

전체 공정 100중 시안이 차지하는 비중은 30. 이 과정에서 기업 담당자 요구사항을 담아내고, 여러 의견을 글자라는 결과물 하나로 수렴해야 한다. 폰트를 의뢰한 고객들조차, 원하는 사항을 명확하게 짚어내지 못하는 경우가 잦다. 두 디자이너가 머리를 싸매는 지점이다. 20년 경력을 가진 최성우 디자이너도 예외는 아니다.

“글자 숫자와 굵기 등 세부적인 부분을 인지하고 있는 고객도 있지만, 대개 형용사로 ‘니즈’를 표현한다. ‘따뜻한 미소가 느껴지는’ ‘모던하면서도, 엘레강스한’ 폰트를 부탁한다. 이걸 구체화해야 하는데, 특정 제품처럼 정해진 틀이 없어 쉬운 일이 아니다. 가장 풀기 어려운 문제다.

사공이 많으면 배가 산으로 가듯, 다수 목소리가 한 데 모이는 여정에서 길을 잃겠다는 생각이 들더라. 어떤 폰트가 탄생할지 아무도 모른다. 그래서 스펙트럼을 넓게 제시하고, 이를 좁혀가는 방식을 선호한다. 참고할 만한 보편적인 폰트를 공유해 일단 (고객들이) 상상하게 만든 후, 장점들을 모아 글자를 도출한다.“

최 디자이너 말에 이유빈 디자이너도 고개를 끄덕였다. 산돌 입사 전 이 디자이너는 상상조차 못 한 일이었다. 개인 시각과 기업이 원하는 방향이 달랐고, 이 간극을 메우는 게 완성도를 제고하는 데 필수 절차라고 이 디자이너는 판단했다. 클라이언트가 이해하기 쉬운 언어로 바꿔보는 연습을 계속했다.

“사소해 보이지만, 긴 글을 쓸 때 작은 부분에서 큰 차이가 발생한다는 점을 깨달았다. 먼저 폰트를 굴리고, 펴보면서 여러 형태를 살펴본다. 장단점을 파악하고, 포기할 부분은 과감히 버린다. 그래도 막힐 때면 서체 목소리를 떠올리거나, 외형으로 형상화해 본다. 그래픽 서체는 사물에서 아이디어를 착안하기도 한다.”

“폰트로 다양한 표현 창출하고파”

폰트를 향한 수요와 이용자 관심이 나날이 늘고 있다. 다만 두 사람처럼 기업서체를 만드는 전문가들은 전세버스 두 대면 수용할 수 있다는 우스갯소리가 나온다. 글로벌 시장에서도 폰트 디자이너는 스튜디오, 네트워킹 기반 조직으로 구성돼 활동한다.

기업에 소속돼 활동하는 디자이너는 해외로 범위를 넓혀봐도 의외로 많지 않다. 배움의 창구와 정보가 부족해 항상 아쉬웠던 이유빈 디자이너는 그래서인지, 산돌 일원이 되고 나서야 오랜 갈증을 해소했다고.

“긴 호흡이 필요한 직업이고, 빨리 지칠 수 있다. 때문에 항상 페이스 조절을 생명처럼 여긴다. 다양한 표현을 창출하는 게 목표다. 인간이 존재하는 이상 글자는 계속 쓰인다. 내가 만든 폰트가 기업이나 사람을 완벽히 표현해내는 그날까지 열심히 하겠다.”

신문사 서체를 만드는 일이 디자이너로서 정점을 찍던 시절이 있었다고 최성우 디자이너는 말한다. 그 당시 저장할 수 있던 글자 수는 256자. 지금의 1만1천172자를 최대 50개 파일로 나눠 담아야했던 때다. 현재와 사뭇 다른 모습이다.

관련기사

- 산돌구름, 日 폰트 기업 모토야 입점2023.09.12

- 산돌, 라틴 폰트사 더타입파운더스 입점 계약2023.08.16

- 산돌, ‘베리어블 넘버스’ 활용한 2023년 브랜드 굿즈 공개2022.12.15

- 산돌, 디캠프·블루포인트 손잡고 스타트업 폰트 지원2022.09.22

최근 5년간 폰트 제작 기술이 눈부시게 발전했다고 최 디자이너는 강조했다. 기업서체 제작기간은 과거 대비 3분의 1 수준으로 줄었다. 개인·기업을 넘어, 여러 이해관계자가 색깔에 맞는 폰트를 원하는 세상에 성큼 다가섰다. 최 디자이너는 이런 기류에 한층 고도화된 폰트가 앞으로도 계속 출연할 것으로 확신한다.

“폰트란 자식부터 손자까지 쓸 수 있는 생명력이 긴 생물이다. 중요한 일을 맡고 있다고 생각하며, 자부심과 무게감을 느낀다. 오늘 제작한 이응(ㅇ) 폰트가 괜찮아 보이다가, 내일 이상한 동그라미로 보이는 게 우리 일이다. 지구상 누구나 부담 없이 쓸 수 있는 서체를 제작하기 위해 뚜벅뚜벅 걸어 나가겠다.”